すでに書いたが、「実業家」とは、実務家、今の言葉で言えば職人・職方たちのこと。

明治新政府の主導による「近代化」推進の流れのなかでも、当初は、ものづくりの中心的存在として、各地の「実業家」は、あいかわらず(江戸期と変らず)信頼を置かれ、また自らも率先して充実した仕事ぶりを発揮していた。

官主導の「近代化」ではあったが、官・政府の側には、ものづくりを差配しようにも、当初は力がなく、「実業家」たちに頼らざるを得なかったのである。

もちろん、官の側が、絶対的な差配をあきらめていたわけではなく、官の「統治」の圧力を強める機会を常に狙っていた。

建物づくりの場面では、濃尾大地震や関東大震災は一つの契機であり、そして、官による民の「完全制覇」は、第二次大戦後、「民主主義」の名の下に、実現してしまう。他の場面でもおそらくそうだろう(それが「民主」ではないこと、ことによると、江戸期よりも上意下達が徹底してしまったことについては、別の機会に書こうと思う)。

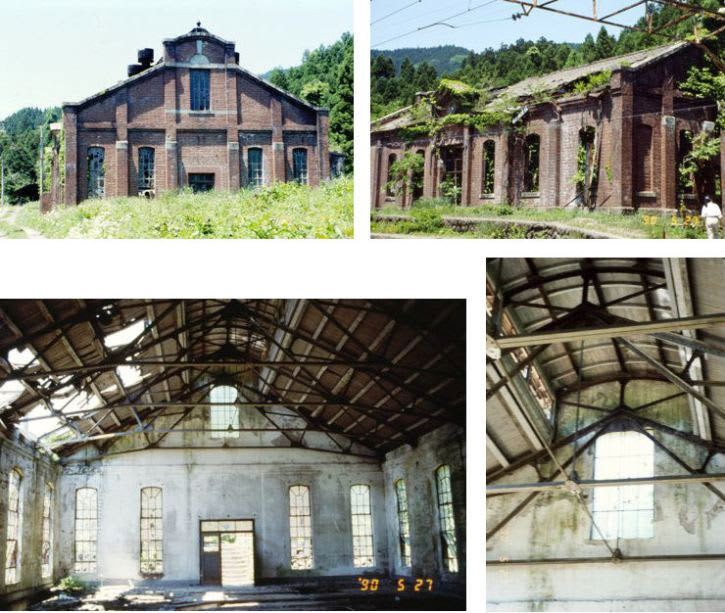

さて、「実業家」たちが存分に活躍していた頃(活躍することができた頃)、各地にすぐれた建物や構築物が続々とつくられた。会津・喜多方(福島県)の煉瓦造建物群もその一例である。

喜多方には、街中はもとより、農村部にも煉瓦造建物があり、ことによると農村部の方が多いくらいだ。

「煉瓦」といえば、大方の人は、明治初期に導入された洋風建築を思い浮かべるはずである。その先入観で見れば、喜多方の風景は奇異に見えるだろう。なぜ、会津の農村に洋風建築があるのだ?

北日本、東北地方を縦断する奥羽山脈は、新潟と福島のあたりでは、複雑な山塊となり、その山塊の南側の奥深くから大川(阿賀野川の上流)と只見川の二本の大河が北上する。

このうちの大川が福島北部で磐梯山の山系にぶつかり滞り、氾濫原をつくる。そこが会津盆地。そこに猪苗代湖からの日橋川(にっぱしがわ)が東から流れ下り合流、さらにその下流で只見川を合せ、西へ向きを変え、阿賀野川となり日本海へ下る。

喜多方は、会津盆地の内の日橋川の北部一帯の地域の中心地で醸造や漆器で栄えていた。山を北に越えれば山形県米沢。

この町のあちらこちらに煉瓦を使った建物を数多く見かけるのである。

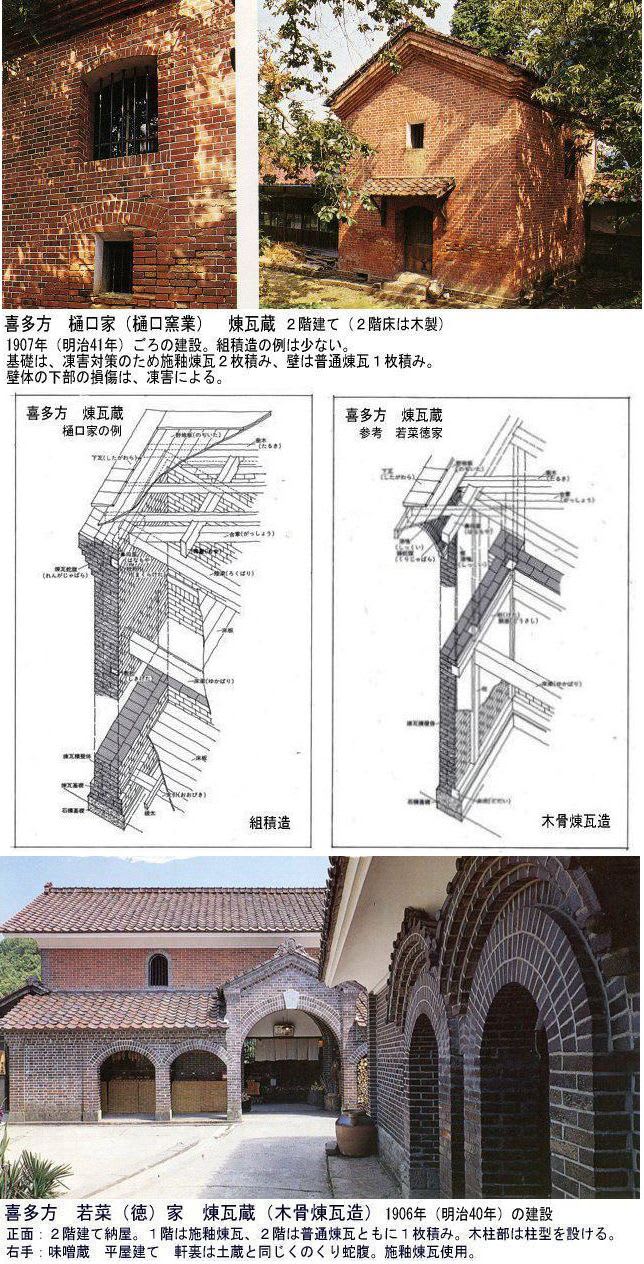

喜多方の煉瓦造の建物は、「煉瓦蔵」と一般に呼ばれているが、上掲の写真は、喜多方の煉瓦蔵の典型として挙げた。

上の樋口家の煉瓦蔵は、当地の煉瓦蔵の材料の煉瓦を主に製造していた樋口窯業を営んでいた樋口家の蔵で、躯体を煉瓦だけでつくる「組積造」:通常の煉瓦造である。喜多方では、「組積造」の煉瓦蔵は数は少ない。

註 上掲樋口家の煉瓦蔵の説明中、壁:煉瓦1枚積は誤記。

正しくは1枚半積。

喜多方の煉瓦蔵で圧倒的に多いのは、下の若菜(徳)家の煉瓦蔵に代表される「木骨煉瓦造」である。

これは、普通に木造軸組をつくり、軸組間に外側から煉瓦壁を積んでゆく工法で、柱のほぼ中心まで煉瓦壁を喰い込ませる。

したがって、内部は真壁となり、煉瓦のままではなく漆喰を塗る例が多い(漆喰を塗ると、内部は普通の木造家屋と変らない)。

明治の初めには、東京や横浜でも木骨煉瓦造があり、その多くは、喜多方と違い、木造軸組の外側に煉瓦を積む方式だったという。この方式は、大きな地震時に木造軸組と煉瓦壁とが別個に動き、破損しやすかった。

一方、喜多方方式では、新潟地震に際しても、破損の例はなかった。木骨に噛ませてあるためと思われる。

上掲のアキソメ図は、「組積造」と「木骨煉瓦造」の工法の説明図。

注目すべきことは、このどちらも、小屋組にトラスが使われていることである。この地域では、かなり早くからトラス組が使われていたようだが、その起源は今のところ不詳である(煉瓦蔵でなくてもトラスは使われている)。

なお、セメントモルタルが普及する以前は、目地材には、砂漆喰が使われていた。

砂漆喰の方が、亀裂が入りにくく、新潟地震でもセメントモルタルに比べ圧倒的に亀裂が少なかったという。

砂漆喰には調湿性があり、セメントモルタルのように固化せず、常に弾力性を維持しているからのようだ。

喜多方では、第二次大戦後も、昭和45年(1970年)ごろまで、木骨煉瓦蔵は建設され、その数は20棟をくだらないと言い、潜在的需要はそれ以上であったらしい。

なぜ、喜多方に煉瓦蔵が多いのか、については次回。