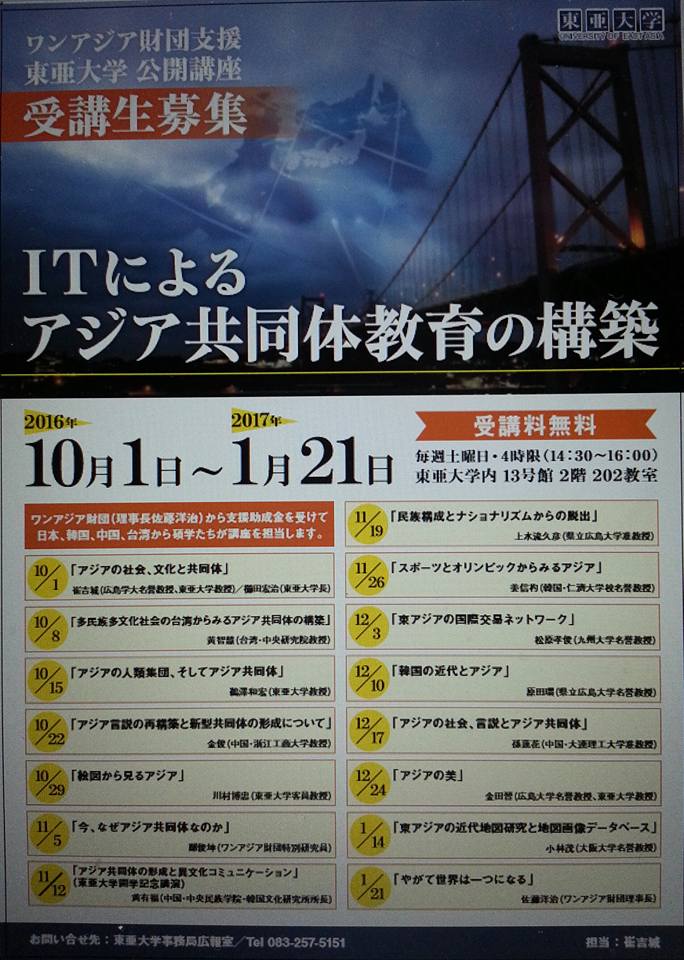

昨日のワンアジア財団の支援講義は本学の考古人類学者の鵜澤和宏教授が担当して行われた。私は平素彼と研究内容を話し合っていてほぼ対話式で進行した。彼は人類が50万年前から南アフリカから日本列島まで移動したルーツを語り人類は混血、雑種であり、遺伝的に純粋な韓国人、純粋な日本人、純粋な中国人、というものは科学的には見つけることができないといい、「アジア人はビビンバみたいなものです」と言い切った。ビビンバはごはんとトッピングされているナムルと混ぜ合わせてもおかゆ状になることはなく、混じった状態でそれぞれの味をしっかり出しており、その調和がとてもおいしい。この比喩話で聴衆の表情は明るくなった。それには私の質問は多かった。ここから対話式のチームテーチンゲになった。

C:なぜ人は移動するのか、それはフロンティア、ロマンスを求めた行為であろうか。

U:食べ物を求めて移動から定住へ。

C:日本人の起源は?以前一緒に議論したことのある宝来氏は血清による調査で世界で日本人に一番似ている民族は朝鮮人といわれたが、DNA研究成果による差はないのか。

U:その差はほんの少ししかない。大陸の原アジア人から埴原和郎氏(1927-2004)は弥生時代渡来人によって日本人は二重構造説を出した。

C:埴原氏の『日本人はどこから来たのか』の本がある。

U:弥生人は稲作文化をもたらせた。

C:稲作文化を中心に、文字を共有する漢字文化圏、思想を共有する儒教・儒学の文化圏であるアジア。しかし近代国民国家になって植民地や戦争によって関係が難しくなっている。

U:Kポップなどのユースカルチャーの大衆文化が流れ、共通性をもつ。

張竜傑:日本文化を開放する前はアニメは日本のものという意識がなく流入されたが金大中大統領の開放政策によって日本のアニメという意識ができた。

C:フランスのパリでは日本のアニメーションが流行り、日本が好きになったという発表をそこで聞いたことがあるが韓国でもその傾向があるか。

張:やはり若者たちが日本が好きになる傾向がある。

C:私の調査では老人層より若者が反日的あったが…。

張:今は変わっていると思う。

U:喧嘩しても和解できれば…。

夜は「源平Night in 赤間神宮」を鑑賞