結局、現在の実務の運用では、払込期間中に日を異にして復数人が払い込みを行った場合には、次のどれでも良いことになっています。具体的には昨日の記事をご覧くださいね。

1.全部の払込み前に、払込みがあった毎に変更登記を申請する。

2.全部の払込み後に、払込み毎に登記事項を分けて変更登記を申請する。

3.全部の払込み後に、払込期間の末日を変更日としてまとめて変更登記を申請する。

1と2・3では、登録免許税が異なることがあります。登録免許税は資本増加額の1000分の7の税率なのですが、計算結果が3万円に満たない場合には3万円になりますから、分けて申請するとその分高くなることがあります。

ちなみに、総数引受契約による場合には、一部の払込みがない場合には契約の全部がパァになるので、1のように一部の払込みがあった時点での変更登記はできないと思います。法務局では、引き受けられた株式の全部に関する払込みがあった事実を確認する必要があると考えられるからです。

さて、ここで、クライアントさんからの質問です。①「株主名簿には株式を取得した日を記載することになっていますが、それは登記簿と同じですか?」②「増資の日はいつですか?」といったような内容です。

①3の登記をした場合には、登記上の変更日(増資日及び新株発行日)と実際のそれは異なりますよね。なんか気持ち悪いのは分かりますが、関係なく払い込みの日にそれぞれ株式を取得するのですから、登記と株主名簿は一致しなくなります。1と2の場合には登記と株主名簿は同じです。

②質問があってふと思ったのですが、会社法第209条では、募集株式の引受人がいつ株主になるのか、と言っていて、資本金が増加する日については明言していないので、確かにギモンになってもおかしくはないのかな~?。。と。ですが、株主になる日=資本金が増加する日と考えて良いです、とお答えしています。

そして、今度はワタシのギモン。

増加する資本金の額は、会社計算規則により定まります。例えば現在はゼロで計算しなければいけませんが、募集株式の交付にかかる費用は資本金等増加限度額からマイナスすることができます。また、募集株式の一部が自己株式だった場合にも、一定の計算が必要ですし、発行価額より多くの額が払い込まれた場合も基本は払い込まれた金銭が資本等増加限度額になったりします。

払込期間中に順次払込みがされた場合、②のように新株発行=増資となるのだと思うのですが、払込みごとにいくらの資本金が増えるのか、はどうやって決める(或いは決まる)のでしょうか?

自己株式をダレに交付したか、なんてことは特に決めないでしょうから、募集株式の一部に関する計算ってすごく支障があると思うんです。

実務では、そういう事案の場合は払込期間にはしないとか、登記はまとめるとか、支障のないようにするのでしょうけど、個人的にはいつもギモンに思っています。

ご存知の方、いらっしゃいましたら、どうか教えてください!!

またまたyukinekoです。猫はいないのですが、にゃーにゃーとすぐ猫の鳴き声を出して寄ってくる娘がいます(笑)

さて、第三者割当で、払込期間を定めてまして(7か月も)、先生の記事の「3.全部の払込み後に、払込期間の末日を変更日としてまとめて変更登記を申請する」ということで話を伺ってましたが、払込期間の最中に、臨時株主総会を開いて、定款の変更決議とか、役員選任をしてるんです。

その総会の株主リストを事前に拝見してて、「えっと…」

払込期間中に五月雨式に払込がなされていて、その都度それぞれ株式を取得するんだから、臨時総会の開催日までに払込をした方の分、発行済株式の数が増え、総議決件数も増やさないといけないのでは?と思いました。

この認識で合っていますか?

これまで、払込期日の増資ばかりでしたので、この論点に気づきませんでした。

※幸い、今回は第三者割当ですが、割り当てを受けた方は全員既存株主なので、株主のメンバーは変わりません。

※もし、開催日当日に払込をした方がいても、その分は入れなくていいのかしら…。入れるべきなのかしら…。今回は、全員既存株主さんなのでいいのですが、新株主さんだったら、招集手続きが間に合わないから入れなくていいのかな…。とか、イロイロ考えてしまいます…。

長くなってすみません。

それにしても、払込期間が7か月とは。。。^_^;

それ自体どうなんだろう。。。などと思っておりますが。。。

それはとりあえず置いておくとしますと、ごギモンの点はもっともだと思います。

定款変更決議や役員変更決議の際に、払込期間中に払込みをした株主サンがいらっしゃるのでしたら、当然そのヒト達は議決権を行使できる株主に入ってくるハズですよね。

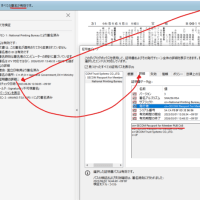

そして、もし、増資の登記がまだ終わっていないのであれば、議事録や株主リストの内容と、登記された株式数が一致しないので、補正になるんでしょう。

なので、少なくとも増資の登記を一緒に申請しておきませんと、その他の登記は取り下げるしかないと思います。

株主構成自体は変わらないとしても、議決権数に変動があるのでしょうから、増資の登記をしないままでは無理じゃないでしょうかね。

さらに、開催日当日に払込みをしたヒトがいたとしますと、基準日を定めなかった場合、招集通知発送時点の株主と、株主総会で議決権を行使できる株主(議決権数)が異なり、招集手続きに瑕疵があることになるんじゃないかと思います。

株主の議決権のモンダイだけなので、もしかして有効なのかも知れませんケド、なんとなく気持ちが悪いですよね。

ま、とにかく、長すぎる払込期間っていうのが、そもそもモンダイなんでしょう。

。。。で、チョットしたご提案なんですが、株主総会で枠を定めておき、募集事項の決定は、ちょいちょい分けて取締役会で決めたら良いのではないでしょうか?

ワタシが担当している会社でも、定時総会で増資の枠だけを決めておき、引受人が見つかったら、その分だけ取締役会で発行決議をしている。。。というケースがあります。

ご参考になりましたら幸いです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

本当に、払込期間長すぎですよね…(><)。

その後展開がありまして、会社の方より、会計処理上、払込期間末日に株式数の変更と増資をしたい、株主の方も了承しているとのこと。それって、払込期間じゃなくて、「払込期日を設定した」ってことでは…?

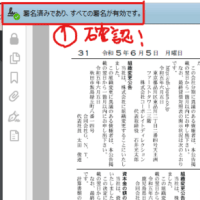

というわけで、法務局に「総会の決議で7か月くらい先に払込期日を設けることの是非」と「払込期日前に、複数の割当人が随時払込をしていっても問題ないのか?」ということをお尋ねしましたら、いずれも「問題なし」とのことでした!ほっ。

いろんなことを決議する前に、前もってご相談いただけるとよいのですが…。

そうしていただけるように、信頼していただける司法書士、にならないといけません…。

先生からのご提案も、今後、参考にさせていただきますね。有難うございました。

※株主総会で枠を定めた場合は、決議した時から一年間以内に、何度もその枠内で取締役会で決議して、増資できる、ってことですよね…。

あらら。。。^_^;

払込期日でしたか。。。

決議から払込期日までの期間に関しても、「相当な期間」ということなんでしょうが、7か月ってOKなんですね。まぁでも、ダメだという根拠もないのでそうなるのが当然なのか???(@_@;)

確かに、クライアントさんとの意思疎通って、結構難しいと思います。

ワタシとしては、一つの説明ではなく、いろんな角度から攻めて(?)みるようにしております。

※の部分は、ご理解のとおりです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

こちらの投稿されていた内容は、一般的な新株発行と資本金変更日についてですが、これはストックオプションで、発行額0円、行使額が決まっている場合、自己株式を付与を行わないで新株発行して付与するときは、

行使者が行使金額を払い込んだ時点が資本金の変更日になるのでしょうか。ストックオプションの場合と一般的な新株発行の場合の違いがあるのかが分かりませんでした。

お手数をおかけしますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

ストックオプション目的の新株予約権を行使した場合の資本金の増加額ということですが、考え方としては募集株式の発行と同じだと思います。

なので、理屈としましては、新株予約権者を行使した時点で株主になり(282条1項)、資本金の額も同時に増加するんでしょうね。

規定上も、「毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる」とされていますから(915条3項)、別々に登記したければ、それでも構わないハズ(そうはしませんが^_^;)。

ただ、実務上は資本金の額をどのように管理しているのか。。。は、良く分かりません。

通常、ストックオプションの行使は上場会社で行われていて、株主に関しては株主名簿管理人が管理されていますから、株式取得日に関しては、おそらく行使日になっていると思います。

資本金の増加額に関しては、実際、そこまで厳密には管理されてはいないような気がいたします。

。。。というワケで、ちょっとあやふやなお話で申し訳ありません。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。