おはようございます♪

役員変更は、今回のご依頼事項には含まれておりませんので、本当はクビを突っ込むハナシではないのかも知れませんが、ど~も気になってしまいます。。。

そもそも、「いつもの司法書士サン」と会社サンの間でどのようなハナシになって、こういう登記になったのか分かりませんしね。。。

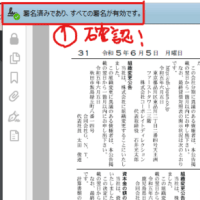

結局、真相はハッキリしない(ハッキリさせたくないという気持ちもあり。。。^^;)のですが、どうやらこういうコトかな?と想像(←あくまでも想像!)しました。

定款の規定が正しいとすれば、今回は任期を1回分(2年)すっ飛ばしてしまっています。

。。。バカ正直に変更登記を申請したとすれば、ほぼ確実に過料通知が来るでしょう。。。

(噂ですけど、選任懈怠(定時株主総会で取締役を選任するのを忘れていた)か登記懈怠(選任決議はしていたのだけれども、登記申請をするのを忘れていた)かによって、過料の額は異ならないようです。)

では、こういう状況において過料の制裁を回避する方法があるか?。。。と考えたんじゃないでしょうか。

元々任期が4年なのであれば、「懈怠」はないのですから、過料通知が来る可能性は大分低い(申請期限は過ぎてましたので、可能性はゼロじゃありませんが)。

。。。というわけで、ハナシの雰囲気からすると、過料の問題から、こんな登記をしたのじゃないか!?って気がしました。

(ホントのところは分かりませんので、あしからず。)

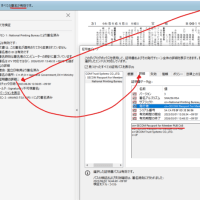

法務局では、定款の添付が不要な場合、任期が何年なのかは分かりませんので、当然のことながら補正にはなりませんしね~。

ま、でも、特に悪意はなく素直に間違えちゃったのだろう。。。という前提でハナシを進めますね。

正しい登記に直すための手法をご説明したところ、「このままで何か問題がありますか?」というご質問を受けました。

これ、実は、他のクライアントさんからも、ポロポロと質問を受けることなんです。

「正しくないモノは直す」というのが、ワタシ達の立場では普通の考え方だと思うのですが(どうなんでしょうね^^;)、「問題あるか?」というのは、「正しくないコトによって、実質的な支障があるか?」という意味なんですよね。

「分からないならイイヤ」とか「文句を言うヒトはいないからイイヤ」とか。。。

例えば、「法務局に追求されて後日過料通知が来ちゃう(かも)。。。なんてことがあるんだとしたら、マズイケド。。。」という感じだと思います。

「分からないか?」という観点では、多分、普通のヒトには分かりません。けど、1度だけ4年任期でその後は2年任期で登記したとすれば、ま、見るヒトが見れば分かるでしょう。ただ、定款や議事録を確認しなければ、想像の域は出ません。

「文句を言うヒト」(=外部株主サンが存在するような状況や、上場会社が親会社だったりする状況)という観点でも、今回は、おそらくいないと思います。

。。。ということは、会社にとって「問題のない」状況なんでしょう。

スピード違反は違法な行為だけど、オマワリさんに見つからなければ大丈夫。。。みたいなことでしょうかね~?

気持ちは分かります。。。けれど、それ、ワタシの口から「問題ないですっ!」とは言えません。

こういうとき、何て言えば良いのかなぁ~。。。っていつも思ってしまうんですけど。。。

結局は「ワタシの立場では問題ないとは言えませんが、是正登記を強制することもできませんので、後は会社のご判断で。。。」って感じで収めています。

皆様はどのようにお考えですか?

この様なケースには、いつもかなり迷っています。

私の場合、全てを会社様にお話しして、会社様の判断に任せますが、大抵の場合「過料が掛からないようにしてくれればOK!!」との返事を頂きます。。。。。(>_<)

本当に悩める所ですね

大変な案件ですね。

残念ながら、私自身は、同じようなケースを扱ったことはありません。が、実務では、思いもよらない事が色々と起きるものです。あ、株主が亡くなっているのは、よくある話です。

ご質問内容に関しては、大変申し訳ありませんが、実際にワタシが受託した事件ではありませんので、安易にお答えすることは控えさせていただきたいと思います。

まずは事実関係を確定させないと。。。ですね。

私も思い通りに行かないことがたくさんありますよぉ~!

難しいでしょうけど、頑張ってください。

やっぱり、デリケートなモンダイですね。

内藤先生の仰ることはごもっとも。

ハナシの持って行き方次第だったりもするんでしょうし。。。まだまだです。

。。。というわけで、こてつさん(←無理やり仲間に引き込みつつ)、お互いに頑張りましょう!!^^;

東京では逆に破産手続きができないですね。費用に不足で廃止になるからね。

身近なところで,頼りになる先輩を早く見つけて,いろいろ相談にのってもらう方がよいと思います。駆け出しの頃は,依頼者から事情を聴き取りして事実を正しく認定することが難しいですし,最善と思っても,当該事案における最善ではないことがしばしばありますから。田舎の方ほど,逆に経験豊富な方が多いので,貴重なアドバイスを頂戴できると思います。

それから,解散登記だけして,放置というのは,好ましくありません。やむを得ずというケースはあろうか思いますが,まずは誠実に清算手続を遂行すべきだと思います。

「まずは誠実に清算手続きを遂行すべき」←肝に銘じます。