昨日の続きですっ!!

責任限定契約における責任の限度額は、「予め契約で定めた額」か「法令で定める額」のどちらか高い方、ってことになっておりまして、定款においては、「予め●●円以上で契約に定めた額」とするのが株懇の定款モデルです。

会社法では、「予め契約で定めた額」としているのですけど、それ自体はヒトによって額が異なるはずなので、定款で最低額を決めてしまおう!ということですよね。

この辺のことはイマイチ良く理解していないような気がしますが、解釈として、定款規定には、「予め契約で定める額が最低いくらなのか?」が分かるようにしておかなければいけないってことでしょうか?

条文を読む限りでは、別に契約で定めた額が実はいくらであろうと、たとえゼロ円だろうと、法律上の最低責任額と比較して高い方の額が責任限度額になるんだから、わざわざ「●●円以上で」と規定をする必要はないのでは?という気がしておりますが(←もしかして、すご~く無知なヤツでしょうか?)、結局、「契約に定める額がいくらでも構わないし、定款で定める必要はない」ということだと、お手盛りになってしまって良くない!(←取締役会が勝手に安い金額を設定できる)という考え方なのかしらねぇ~。。。と思っております。

だけど、頭の良いヒトがいたモンでして、この不都合を回避する方法がありました。

つまりね。。。「会社法上の最低責任限度額=会社が予め定める額にする」という方法なんです。

例えば、1ヶ月の報酬が10万円の社外取締役がいます。そのヒトが責任限定契約を締結する場合は、最低責任額は240万円(10万円×2年分)にするわけです。契約で予め定める額も法律上の最低額も同じ額になるってことです。

そうすると、具体的な金額が分からない(=定款規定で具体的金額を定める必要がない)けれども予め金額を定めたことにはなる、というわけです。結局、法律上の最低責任限度額よりも高い金額を設定したいのでなければ、これで問題は解決します。

こんなことを言っては何ですがね。。。^^;、会社としては、たぶん、出来るだけ安い金額にしたいと思っているのでしょうから、ちょうど良いんですよ♪ しかも、株主サンに対しても、なんだかカッコがつくじゃないですか?

。。。というわけで、上の例でいうと、「予め契約で定めた額=法令で定める額=240万円」ってことです。

実は、商法下で責任免除の規定が創設された際にも同じようなハナシがありまして、会社法施行直前には、具体的な金額を定款には定めない会社さんが一般的だったと思うんですが、何故か、会社法が施行されて、定款モデルが発表されたら、結局、「右へ倣え!」の状況になり、その後、またしても、段々と金額を掲げる会社がなくなってきた。。。という感じがしています。

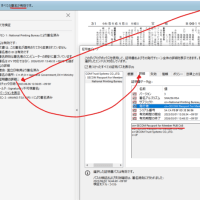

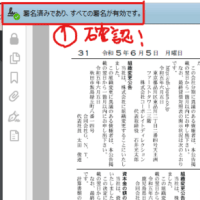

今回の会社サンの場合も、定款規定としては、「○○万円以上で予め定めた額」というモノではなく、「予め定めた額=法令で定める最低責任限度額額」としておりました。

しかし、契約書は何か違う。。。?

えっ。。。?

どういうことかというと。。。また明日。

被災自治体の公共施設の信託のみ非課税。

金融強化法増資1000分の5・土地建物1000分の4・抵当権1000分の1

会社分割 土地建物26.3.31まで1000分の15 27.3.31まで1000分の18

地上権・所有権仮登記 1000分の7.5 1000分の9

地上権仮登記 1000分の3.75 1000分の4.5

産活法増資1000分の5・土地建物1000分の4・船舶1000分の23

国際船舶1000分の3.5

低炭素住宅保存・移転1000分の1

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/23zen24kai4.pdf

被災自治体の公共施設の信託のみ非課税。

金融強化法増資1000分の5・土地建物1000分の4・抵当権1000分の1

会社分割 土地建物26.3.31まで1000分の15 27.3.31まで1000分の18

地上権・所有権仮登記 1000分の7.5 1000分の9

地上権仮登記 1000分の3.75 1000分の4.5

産活法増資1000分の5・土地建物1000分の4・船舶1000分の23

国際船舶1000分の3.5

低炭素住宅保存・移転1000分の1

長期優良住宅移転1000分の2

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/23zen24kai4.pdf