7月17日(木曜日)

今日は日本三大祭りの一つ、祇園祭山鉾巡行です。今年は49年ぶりに、巡行が前祭(さきまつり)と後祭(あとまつり)の二日間に分かれて行われます。

前祭は17日で23基。後祭は24日で10基です。京都では巡行のテレビ中継があるので、ビールを飲みながら楽しむことが出来ます。

山鉾巡行をナマで見たことが無ければ京都まで出かけますが、何回も行ったので今年もビール片手に楽しみました。

この特別席のお二人さん。知る人は知っていますが、知らない私は知りません。9月公開の映画「舞妓はレディ」の周防監督と、主演女優の白石萌音さんです。萌音さんは16歳の女子高生。初々しい娘さんです。

テレビ中継の良い面は、山鉾をあらゆる角度から写してくれることです。巡行を観に行けば、懸装品は3面しか見れませんが、テレビであれば4面見ることが出来ます。今年も昨年と同様に雨の心配が無く、懸装品にはビニールが掛かっていないのが何よりです。動く美術館と言われているだけあって、懸装品は豪華です。

四条通堺町では「くじ改め」があり巡行の順番に、裃姿の正使が古式にのっとりくじを奉行役に示します。正使は小学1年生の子どもから、お年寄りまでいろいろです。巡行の順番が書いた紙を入れてある箱には、ふさヒモがかかっています。これを扇子で解き、箱を開け蓋は腰の後ろに持って行き、箱を奉行役に示します。

箱の中からクジを取り出し、奉行役は巡行の順番を読み上げ、間違いないことを確認します。

これが終わって裃姿の正使が山鉾の引き手に、扇子を3回大きく回し終わって、その後動き始めます。

四条河原町交差点では、山鉾巡行の最大の見せ場「辻回し」が行われるので、観光客が沢山見えています。車輪の下に冬に切り取った細い竹が敷き詰められ、その上に水を打ちます。 「ヨーイトセー」の掛け声の後、曳き手が綱を一気に引くと、竹のきしむ音とともに、鉾の角度が変わります。

3回で90度の方向転換するのが、理想の方向転換の仕方です。回数が少なければ、山鉾に無理なチカラが掛かるとのこと。

興味をひきつけるのは蟷螂山(とうろうやま)。

御所車の屋根上に大蟷螂(かまきり)が乗る珍しい組合わせの蟷螂山(とうろうやま)は、中国の古典の物語に由来して作られました。

山鉾の中で唯一「からくり」を巡行中に披露して、沿道の観衆から大喝采を浴びる山です。御所車の屋根の上のかまきりが、鎌や首をもちあげ羽を大きく広げます。

動きも滑らかでまるで生きたカマキリのようです。私の好きな山の一つです。

平成26年(2014年)の巡行順

前祭(17日)の巡行

1. 長刀鉾(なぎなたほこ)くじ取らず

「くじ取らず」として、毎年必ず先頭を行く鉾。 唯一、生稚児が乗る鉾で、五位の位を授かった授かった稚児が正面に乗って巡行。巡行中は町名が変わる度に稚児舞が披露される。鉾頭は、疫病邪悪を祓う大長刀。 三条小鍛冶宗近が鍛えたという長刀を鉾頭高くかざして疫病邪悪を祓いながら厳然と進む。

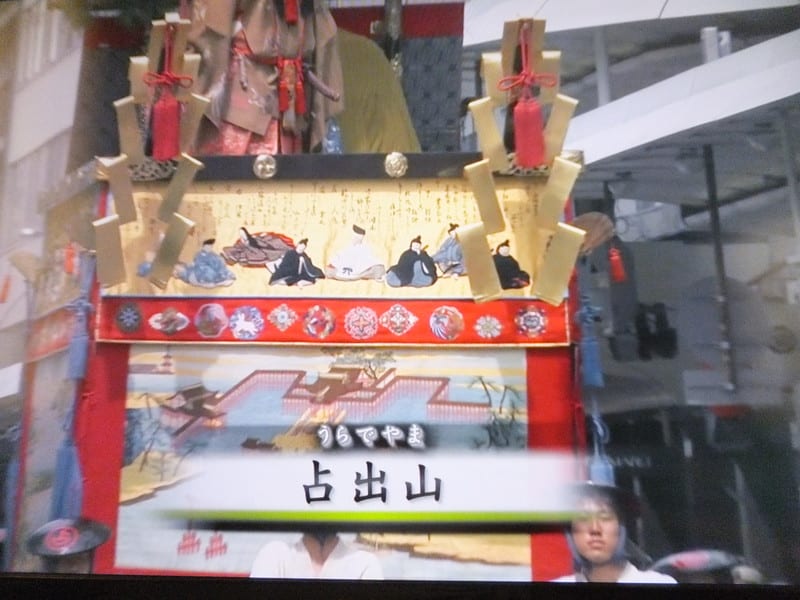

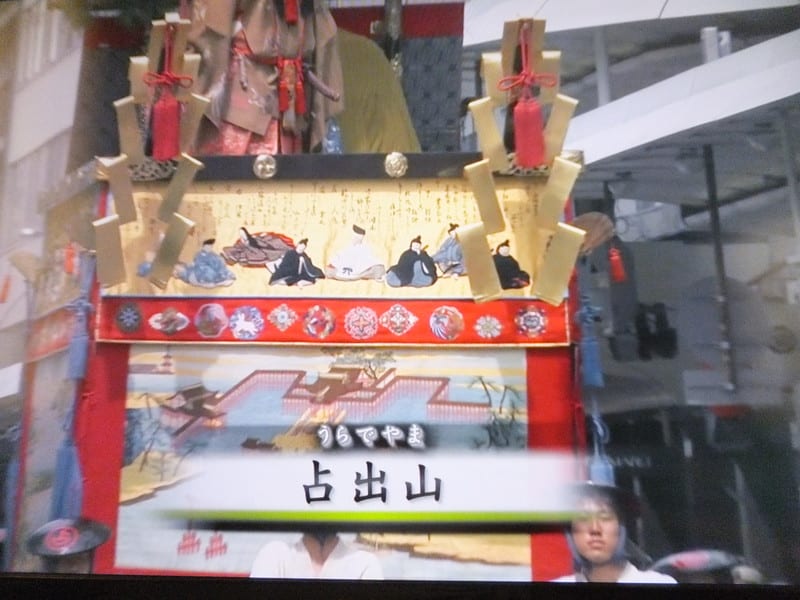

2. 占出山(うらでやま)

神功皇后を祀る安産の山。くじ順でこの山の巡行が早い年は、お産が軽いといわれている。唯一、黒松を立てている。

3. 芦刈山(あしかりやま)

山鉾最古の御神体衣装を保有し、普段は国立博物館に保存される。大和物語の「芦刈」を再現した山で、貧しさのあまり妻に去られ寂しく芦を刈る様子を表している。

4. 孟宗山(もうそうやま)

昔の中国で、孟宗という人物が、病気の母が欲しがる筍を真冬の雪の中探し回り、ついに掘り当てて母を喜ばせたという話に因んでいる。そのため、御神木の松や粽には、雪を模した綿が付けられている。別名「筍山」とも呼ばれる。

5. 函谷鉾(かんこほこ)くじ取らず

「くじ取らず」で、毎年全体では5番目、鉾では長刀に次いで2番目に行く鉾。 孟嘗君という中国の人物がが函谷関で家来に鶏の鳴声をまねさせて関門を開かせ難を逃れたと言う故事に因んだ鉾。 鉾頭の三日月と山は、夜中の山並みを表し、真木の上端には孟嘗君、その下に雌雄の鶏が祀られている。

6. 山伏山(やまぶしやま)

山に飾るご神体が、山伏の姿をしていることから山伏山と呼ばれる。昔、八坂の塔が皇居の方へ傾いたのを畏れ多いとし、終夜塔の前に座って祈祷したところ、翌朝その祈りが聴かれて真っ直ぐになったとの伝説をあらわしたもの。

7. 綾傘鉾(あやかさほこ)

応仁の乱以前から出ていた由緒あるもので、鶏の飾りを付けた綾傘と、壬生六斉踊の棒振り囃子が一体となった風流傘の一種。大きな傘と棒振り囃子の行列で構成される。棒振り踊りでは独特のお囃子に合わせ、疫病退散の踊りを踊る。傘の上の御神体の鶏は、金の卵を片足に持っている。

8.伯牙山(はくがやま)

琴の名人であった伯牙が手に斧を持ち、琴を割ろうとしている場面を再現している。このことから明治4年までは「琴破山(ことわりやま)」と呼ばれていた。

9. 菊水鉾(きくすいぼこ)

町内の金剛能楽堂内に古くからあった『菊水井』にちなんで名付けらた。 鉾頭は、16弁の金色の菊花を付けている。会所では、7/13~16の4日間、日替わりで表千家・裏千家・遠州流によるお茶会が開催される。

10. 太子山(たいしやま)

真松ではなく、唯一真杉を立てている。聖徳太子が杉の巨木で六角堂を建てたという故事に因む。

11. 霰天神山(あられてんじんやま)

昔、京都が大火に遭った時、急に霰が降り火の勢いが収まった。その時に降りてきた天神像を祀ったの霰天神山の始まりとされている。 実際、これまで一度も火難に遭っておらず、このことから「火除け天神」とも呼ばれている。

12. 油天神山(あぶらてんじんやま)

社殿の中に天神像(菅原道真)を祀り、油小路通にあることから油天神山と呼ばれている。道真とゆかりがある紅梅が鉾やグッズに付けられている。

13. 鶏鉾(にわとりほこ)

暁の世、天下が良く治まり、訴訟の時打つ鼓にも苔がむして鶏がそこに巣を作ったという平和な説話を表したもの。鉾頭は、鶏の卵が諌鼓の中にあることを表しているといわれる。真木の『天王座』は船形で、海上の守護神である住吉明神が祀られている。

14.木賊山(とくさやま)

木賊とはシダ植物の名前。 御神体は子をさらわれた翁が一人木賊を狩る姿を表現している。

15. 四条傘鉾(しじょうかさほこ)

「子供棒振り踊り」は国選択無形民族文化財に指定されている。

16. 蟷螂山(とうろうやま)

全山鉾の中で唯一のからくり仕掛けの「大かまきり」が大人気。カマキリの、自分の力のほどをわきまえず大敵に立ち向かう、その勇猛さを賞した中国の君子の故事に因む。

17.月鉾(つきほこ)

夜と水徳の神であったこの月読尊に因んだ鉾。 鉾頭は、全山鉾中最古の銘が見られる。 稚児人形は「於兎丸(おとまる)」といい、現代的な容貌で明治45年五代目伊東久重作であり、その前年までは生稚児が乗っていた。

18.白楽天山(はくらくてんやま)

唐の詩人 白楽天が、道林禅師に仏法の大意を問うところを表している。唐冠を付けた人形が白楽天で、帽子をかぶった僧の人形が道林禅師。真松は山の中で一番高い。

19.保昌山(ほうしょうやま)

和泉式部の恋物語を題材とした山で、真松には恋愛成就祈願の絵馬を下げる。 縁結びのご利益があり女性やカップルに大人気。

20. 郭巨山(かっきょやま)

貧困に苦しんだ郭巨が子を捨てようとしたところ土中から黄金がでてきた、という話に因む。 御神体の郭巨は金の釜を発見した驚きの表情で鍬を持ち、童子は右手に唐団扇、左手に紅白の大輪の牡丹を持つ。

21. 放下鉾(ほうかほこ)くじ取らず

「くじとらず」で、21番目に行く。 鉾頭は、日・月・星の三光を象徴する州浜と光苔を表す2本の棒。鉾上で稚児舞ができる唯一の操り稚児人形「三光丸」を乗せ、人形ならではの愛らしい舞いが披露される。

22. 岩戸山(いわとやま)くじ取らず

「くじ取らず」で、22番目に行く。「古事記」「日本書紀」に記される「国生み」と「天の岩戸」の神話を故事に因む曳き山。屋形内に、伊弉諾尊、天照大神、手力男命の3体の人形が飾られる。

23. 船鉾(ふねほこ)くじ取らず

「くじ取らず」で、23番目、さきの巡行の最後を行く。「日本書紀」の神功皇后の新羅出船に因んでいる。船頭に「鷁(げき)」と呼ばれる想像上の瑞鳥を飾っている。