群馬県西部地区の富岡市にある、旧富岡製糸場が新たに世界文化遺産候補にノミネートされました。(他に、富士山と周辺信仰遺産群 長崎キリスト教会関連遺産 飛鳥藤原宮関連遺産群)

中学校の社会科の授業で学んで、誰でも知っている超有名な生糸の工場ですね。

明治期の日本工業発展の礎となった近代機械製糸工場です。

重要文化財に登録されている富岡製糸場は何時でも見学出来ますが、特に、正月の1~3日の3日間は、当時の生糸を紡いだ製糸機械のある工場内部に入れるのです。

これはチャンスとばかりに、1月3日に富岡製糸場(敷地面積15608坪)の見学にGO!!

富岡製糸場の正門脇には明治から建っている3号館(明治6年築、フランス人技師の住居。後に貴賓室として使用)が見学者受付になっています。 住所・氏名を記入するだけで入場無料です。

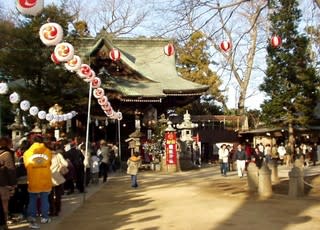

穏やかな天候にも恵まれて、見学者も数多くにぎやかでした。

正門からは大きなレンガ造りの東繭倉庫が訪問者を威圧するかの様に聳え建っていました。

生糸を紡ぐ前の繭を保管した東繭倉庫は南北に長く伸びた三階建ての巨大なものです。(長さ104.4m 高さ14.8m 幅12.3m 延床面積2979.7㎡)

明治5(1872年)年の創業時にはこの大きさに人々が驚いたそうです。

東繭倉庫の裏側に同規模の西繭倉庫もあります。

昭和初期の富岡製糸場の写真です。 石炭ボイラーの焚く煙突からの黒煙が殖産興業のシンボルですね。

正月の冬空に巨大な煙突がひっそりと静かに立っていました。

(高さ37.5m 昭和14年鉄筋コンクリート製。 明治5年の鉄製煙突は36m。明治17年に暴風で倒壊。)

製糸工場の繰り糸工程(座繰り)で使う大量の水を貯めておいた巨大鉄製貯水槽です。(明治8年設置。直径15.2m 深さ2.5m 容量376立方メートル。 当時のフランス軍艦の造船技術を採り入れて作った。)

東繭倉庫の奥には、木造レンガ建てのブリューナ館(明治6年築)が瀟洒な佇まいを見せています。

富岡製糸場の発展に尽くした工場長のポール・ブリューナ(フランス人)が家族とメイドと共に居住した家です。高床式で地下室はワインなどの貯蔵室になっています。

下は富岡製糸工場内部の繰糸場[そうしじょう](全長140.4m。 幅12.3m 高さ12.1m。 床面積1726.9㎡)です。

普段はここは立ち入り禁止になっています。(正月の三ヶ日だけOK。)

古いケンネル式繰り糸機ですが、良く整備されて、今にもガチャガチャと動き出しそうでした。

工場内部は柱が一本も無く広々としています。

大きな屋根を両側だけで支える構造が東西に延々140mも続き壮観でした。

繰り糸工場の小屋組を三角形のトラス構造でしっかりと支え、広々とした工場空間を確保しています。

明治初期には貴重な板ガラス(フランス製)を窓に多用して、雨天でも女工さんの手元が暗くならないように採光に配慮した近代機械製糸のモデル工場です。(窓ガラスが平面でなく、ゆがんで面白いです。)

創業時はフランス製繰糸機が300台設置され、当時の世界最大規模の製糸工場でした。

女工さんが熱湯の鍋から繭の糸口を素手で探して生糸を引き出します。

蒸気がもうもうと立ち上る繰り糸場で、結核に罹る女工さんも・・・?

“女工哀史”かと思ったら、富岡製糸場は官営工場だったので、当時としては珍しく8時間労働だったそうです。

ただ、フランス人が赤ワインを飲むので、女工さんを募集しても「異人さんに生血を吸われる」と気味悪がって集まらず、明治政府は全国の府県に女工の人数割当をして無理やり集めたらしいです。

集められた女工さん達は士族の娘さんが多かったので、待遇は非常に良かったようです。(女工さんの宿舎・食堂完備)

今でも公務員は楽な勤務で超厚待遇ですから・・・。

巨大な繭倉庫や繰糸場のレンガ目地には漆喰で代用した木骨レンガ造りで、和洋折中様式の珍しい建築物、柔軟性に加えて極めて頑丈に出来ています。

明治から現在まで100年以上も風雨に耐え、官営(明5年)⇒三井製糸(明26年)⇒原製糸(明35年)⇒片倉工業(昭14~平17年[昭62年操業停止])へと受け継がれた、日本の産業史を飾る貴重な文化遺産です。

是非とも世界文化遺産に指定して頂きたいと思います。

群馬県富岡市の観光情報

読者の皆様も一度富岡製糸場(HPはここクリック)へ足を運んでみては如何でしょうか・・・。

2007 01 25(木)記。 前橋市  最高気温10℃。

最高気温10℃。

、・・・なんでもOK!

、・・・なんでもOK!

で

で

のち

のち

(左上シャラポワ)

(左上シャラポワ)

それってマジかよっ!!

それってマジかよっ!!

「さくらんぼ」

「さくらんぼ」