2008 02 17(日)

群馬県前橋市の名所・敷島公園の利根川河川敷で“第16回 上州空っ風、凧揚げ大会in前橋”が開催されました。

上州名物「かかァ殿下と空っ風」で有名な強風の中で行われる凧揚げを見物に・・・。

利根川河川敷のスポーツグラウンドの吹流しは強い北風で千切れそう!

「とやま団子屋」(藤組制作)の大凧が勢い良く大空に舞っていました。赤穂義士の大石内蔵助討ち入りの図柄です。

凧揚げに参加の親子連れには係員が親切に対応していました。

子沢山の若い母親も凧の紐結びに熱中・・・子供は呆れてそっぽ向いています。

子供達には白無地凧が無料で配られ、ペイントマーカーも用意されて懇切丁寧です。

親もついつい凧絵付けに熱中してしまいます。

さあ、出来上がった凧を大空高くへ・・・。

前橋市敷島公園の空には風をはらんだ沢山の凧が乱舞していました。

子供達が作った凧の作品です。 純真な絵柄に好感が持てますね。

少し上級者はカイトを飛ばしていました。

ポケモンは楽しいですが、日本の空にアメリカ国旗カイトでは日本がアメリカのポチ犬だってことの証明かしら・・・。

真っ黒なスパイ偵察機みたいな凧はキモイです。

途中の12時頃に子供達の凧揚げコンテストの表彰式がありました。

寒い中、ミス前橋ローズさん達は笑顔で賞品のお菓子配りのお手伝いです。

小さな子供が変わり凧を係員に指導されながら青空に・・・。

難しい船凧の操作も覚えて自由自在に飛ばしていました。

群馬カイトフライヤーズクラブが行うスポーツカイトの見事なバトル演技の後、子供達も実際に飛ばさせてもらえます。

凄いスピードで大空を我が物顔に旋回するスポーツカイトには全員見惚れるだけです。

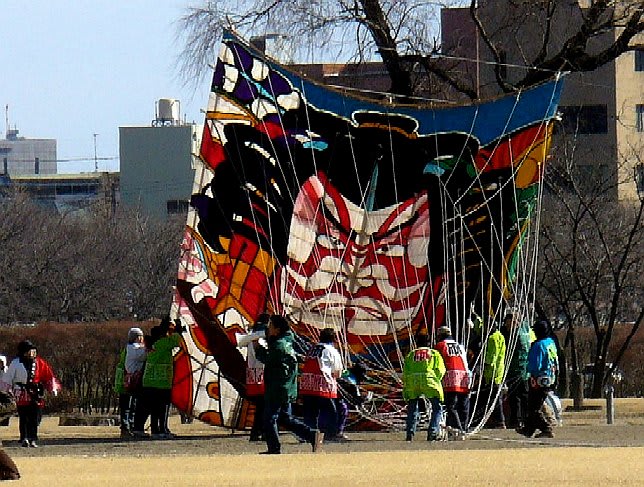

上州凧揚げ大会の後半(1時30分)はお待ちかね大凧の凧揚げです。

初めは10畳分の大凧を皆で引いて強い風に乗せて無事に上昇させていました。

更に風が強くなるのを待って、風速13mを超えてから25.5畳の大きさの巨大凧を揚げます。

前橋商工会議所青年部の皆さんが赤城・昭和・玉村の凧の会の指導の下、懸命に揚げる準備をしています。

上州前橋の空っ風をいっぱいに受けて25.5畳の大凧が見事に大空に舞い揚がりました。

大空を圧する迫力の巨大な凧です。 絵柄は弁慶の歌舞伎姿でしょうか、大凧に乗って大阪城に忍び込んだという石川五右衛門でしょうか!?

昨年の凧揚げ大会では暖冬の影響で風の強さが足らずに最後まで揚がらなかったそうです。

地上に横たわった大凧の姿も巨大です。

痛んだ部分をタコ糸ならぬ太紐で結わえて頑丈に造り直します。

それでも2回目と3回目の凧揚げでは風が弱くなって失速・・・頑丈に作った竹組みが折れるアクシデントです。

再度補修作業で4回目になって無事に揚がり華やかな姿を大空に羽ばたかせて観客を楽しませていました。

大凧は風の強弱で大凧揚げは難しいものです、昨年5月5日の“春日部大凧祭り”の時も失敗していました・・・。

人気のグループサウンズ“キャプテンズ”のメンバーも来賓として出席。

舞台で歌を歌ったり、愉快なパフォーマンスで皆さんのアイドル役を務めていました。 (凧揚げ大会は御前10時開会~午後3時終了)

二月中旬の寒風の中で開催される“上州空っ風、凧揚げ大会in前橋”はファミリーで楽しめる健康イベントです。(前橋名物「tonton汁」の温かいサービスもあります。)

皆様も前橋市敷島公園へ遊びに行かれては如何でしょうか・・・。

2008 02 29(金)記。 前橋市  最高気温12℃。

最高気温12℃。

日本人殺しと税金泥棒の専門集団・自衛隊!!

ウソと隠蔽・情報操作で国民を欺く自衛隊は決して国民を守らない!(旧日本軍からの伝統。)

組織防衛とアメリカ軍を守るだけの自衛隊!(清徳丸と衝突時、救助活動より一人の愛宕艦員の指の小怪我を優先し、救助にあたるべきヘリコプターで艦員を大切に移送していました。)

防衛大臣の地位に恋々としがみ付く超キモイ石破防衛大臣とウソつき増田好平防衛次官と操艦指揮放棄の舩渡 健(愛宕艦長)一等海佐は死んでお詫びする気概も覚悟もないのか!

国民を虫けらの如く殺す傲慢な自衛隊に育て上げたのは無責任政党・自民党の重大責任! (雫石自衛隊機事件・なだしお潜水艦事件・愛宕イージス艦事件・・・百数十名が自衛隊に殺されている。)

2008 02 16(土)

代表的な芸術雪像を見物した後、雪祭り循環バスに乗って雪上カーニバル会場へ移動です。

一日中何回乗っても200円は最高に便利です。

“雪上カーニバル会場”までバスは直接乗り入れる事は出来ません。

十日町商店街の中程で下車し、案内に従って大勢の見物人と一緒に歩きます。

歩き始めて3分程で正面に灰色の十日町市民体育館が現れてきました。

ここで皆さん食事やトイレなど雪祭り見物の用意を整えます。

市民体育館の中には食べ物屋やお土産屋など沢山の店が並んでいました。

温かい「ちゃんこうどん」を夕食代わりに頂きました。(500円)

唐辛子いっぱいかけて、寒さに負けないようにお腹から温めて・・・。。

十日町市民体育館から会場の城ヶ丘ピュアランドまでは雪道の上り坂、雪降る中を見物人達が列になって進みます。

坂の途中で巨大な雪像に出合いました。

題名は「繋ぐ」、商工会議所会頭賞を受賞した作品です。

市民体育館からゆっくり歩いて10分ほどで“雪上カーニバル会場”の城ヶ丘ピュアランドへ到着。

カメラのフラッシュを焚くとご覧の通りの雪粒だらけです。(開演中は傘とフラッシュは禁止!)

ステージから80mほどの場所に無料立見席を確保。(前列は招待席と有料席[3000円])

コンパクトデジカメの望遠撮影です。 手ぶれ・被写体ぶれ・露出狂いの多い写真になりました。

夕刻の6時から雪上カーニバルが開催され、オープニングセレモニーでは田口十日町市長(右)と十日町出身の落語家・桂 歌助師匠のご挨拶と短い一席。

いよいよ雪上カーニバルの本番開始となりました。

ステージ舞台は城ヶ丘ピュアランドに建てられた雪の大内裏(だいだいり)。

平安京の姿をモチーフにデザインして、王朝時代の華麗で優雅な世界を純白な雪で表現したそうです。(十日町雪まつりのサブタイトルは「白い愛の祭典」)

人物と比べるとその大きさが判ると思います。

アルビレックスチアリーダーズのお嬢さん達は寒さにもめげず、若い肢体を元気いっぱいに躍動させていました。 (寒そ~!!)

雪も小止みになり、十日町御推薦の第一回豪華着物ショーが始まりました。

美しい越後美人の娘さん達が華麗で艶やかな着物をご披露していました。

雪の大内裏の裏から花火が打上げられ、雪祭りのメインイベント“歌謡ショー”のオープニングを盛り上げます。

はじめに十日町出身で若手歌手・高野千恵がリリースしたばかりの新曲「さくら」(GYAO 3月9日迄)を歌ってから,鳥羽一郎と坂本冬美のご挨拶トークショーでお客を沸かせていました。

続いて本日のメインスターの一人、鳥羽一郎が演歌を熱唱!

鳥羽一郎に山の歌があったのかな?と思って注意して聞いてみました。

雪深い山奥の十日町祭りで歌った唄はやはり海に関係した歌ばかり。

新曲「港の挽歌」「風雪花伝」や往年のヒット曲「兄弟船」など、ナゼかしら少し場違いな感じがしましたが・・・。

歌謡ショーに続いて豪雪で有名な松之山地区に昔から伝わる恐怖の“松之山むこ投げ”の実演。

実際に昨年結婚した二人の婿様が5mの雪台から投げ落とされました。

雪に埋まり雪だらけの婿様! 松之山には婿のきてがいなくなりそ~~!

引き続いてのイベントは“墨付け祭り”でした。

先ほどの婿様も司会者のお嬢さんも顔に真っ黒な墨を塗られていました。

雪のステージ上では、まだまだ色々なお祭りが紹介されます。

“多聞天裸押し合い祭り”も威勢に良いお兄さん達が雪の舞台で「撒与・サンヨ」の掛け声を上げながら熱演しました。

詳しくは昨年(2007)3月3日の浦佐“普光寺・毘沙門堂裸押し合い祭り”を御覧下さい。

幾つかのお祭りが舞台上で演じられた後、花火打ち上げと共に「坂本冬美 歌謡ショー」の始まりです。

雪が深々と降る中、和傘をさして演歌の熱唱!!

新曲の「雪国~駒子その愛~」や演歌の名曲「夜桜お七」など雪祭りに相応しい唄で観衆の喝采を浴びていました。 「いよ~ッ 冬美ちゃ~ん」って・・・ね。

城ヶ丘ピュアランドの雪上カーニバル会場は次第に雪が強く降って視界不良に・・・。

ステージ上の出演者達も薄ぼやけてハッキリとは見えません。

雪国の雪祭りですからこれも一興で良い思い出になりますね。

雪は本降り! 次に二回目の豪華着物ショーが開かれました。

選び抜かれた振袖着物も降雪で痛んだことでしょう・・・って及ばずながら心配しました。

アルビレックスチアリーダーズも懸命に熱演ですが、雪が視界を遮ってしまいました。

最後のフィナーレには出演者全員が吹雪のステージ上に登場です。

出演者も観客も頭の上には雪が積もっています。

下の雪ダルマみたいなのは十日町雪祭りマスコットの「ネージュ」。

なんとか高野千恵・鳥羽一郎・坂本冬美は判別出来そうでしょうか?

雪国の舞台出演は辛いものがありますね・・・。

観客は傘禁止ですから、撮っているカメラにも雪水が浸入しました。

近頃ヘタリ気味のデジカメは更に動作不良に・・・。

出演者達全員が雪上ステージに並び、フィナーレの最終に空高くスターマイン花火(題して「雪花火」)の打ち上げです。 題名通りに雪花火です。

雪に煙ってぼやけたスターマインもオツなものです。 めったに見られない雪国ならではの光景ですね。 (雪上カーニバル終了は午後7時40分)

雪上カーニバル終了後に再度フラッシュ撮影しました。

やはり、雪に反射してこんな雪粒画像になってしまいました。

雪洞(ぼんぼり)が点灯された帰り道をトボトボと歩いて集合地点へ帰ります。

十日町市役所周辺の路上は雪が厚く敷き詰められ、到着した時とはまるで違った景色に・・・。

クリスマスイルミネーションみたいなLED発光の樅の木が印象的な十日町の雪夜でした。

今年は雪に降られた“第59回十日町雪まつり”(2月15~17日)でしたが、来年は第60回の記念大会です。

今年より更に豪華に開催するとか、皆様もぜひ“十日町雪まつり”で雪と楽しんでみてください・・・。

2008 02 25(月)記。 前橋市  最高気温6℃。 連日猛寒!! 温暖化って何処の話・・・。

最高気温6℃。 連日猛寒!! 温暖化って何処の話・・・。

2008 02 16(土)

十日町駅裏の“はくぶつかん広場”を見物した後、市内各所の“お祭り広場”を見て廻りました。

“十日町雪まつり”の期間中だけ、各お祭り広場を巡回する便利な雪まつり循環バスが出ています。

料金は200円で一日中乗り放題の循環バスです。

お祭り広場も商店街の道端にも雪像が作られて雪祭ムードを盛り上げています。

夕暮れ時になり雪も降ったり止んだりの薄暗い曇天模様です。

お祭り広場の一つの宮本広場では、大きな七福神雪像が寒さで肩を寄せ合っている様でした。

”十日町雪まつり・雪の芸術展”が盛大に開催されていました。その中の優秀受賞作品の幾つかを御覧下さい。

「ふるさとの花嫁」は十日町市文化協会会長賞受賞作。

花婿さんはこの後、恐怖の婿投げの儀式が控えているのかも・・・?。

「家族愛」はライオンの親子愛をテーマにして十日町新聞賞受賞。

入選作品の「万里の長城」。 中国大陸の長城も凍てついている事でしょう・・・。

雪深い十日町でも大きな関心事。「ストップ、地球温暖化」像も入選作品です。

建設業協会十日町支部長賞の「最後の晩餐」はもう少しで雪に埋まりそうです。

「少年と白い馬」は十日町平成ライオンズクラブ賞。雪をかぶっていますが、良い出来の作品です。

天狗が羽ばたいているような「HAKUTAKA」は入選作のユニークな雪像でした。

降雪では日本一と云われる越後松之山町に昔から伝わる「松山鏡伝説」をモチーフにした大作は三国コカコーラ賞受賞作。

「宝船進行チュウ!」は十日町農業共同組合長賞を受賞。

音も無く降る雪で七福神を乗せた宝船は沈没チュウ!みたいです。

商店街の一角にある「雪の舞い~純白の世界へ~」は十日町織物組合理事長賞の作品です。

最後に十日町市長賞の受賞作品を2作品。

大作の「牛に引かれて・・・真実への絆」は暴れる牛の尾を子供が引っていますが、手前の子は踏みつけられていますね。 「牛にひかれて善光寺参り」でしょうか・・・?

同じく十日町市長賞の「再会~AGAIN」はヨーロッパの騎士の物語風はナルニヤ物語に一場面でしょうか?

各お祭り広場にはまだまだ力作の芸術雪像が沢山ありましたが、夜から開催される“雪上カーニバル”を見物に「城ヶ丘ピュアランド」へ急ぎました。

次回は“十日町雪まつり豪華雪上カーニバル”篇です。

2008 02 21(木)  最高気温10℃。

最高気温10℃。

2008 02 16(土)

日帰りの格安バスツアー(舞茸弁当・伊勢海老・ズワイガニ・笹飴・チョコ柿の種・煎餅付き。5980円)で新潟越後の雪深い十日町市の雪祭り見物。

新潟の十日町と云えば、昨年の3月3日に浦佐の“普光寺毘沙門堂裸押し合い祭り”のついでに十日町市を訪ねた事がありました。

越後十日町市で行われる“十日町雪まつり”は今年で五十九回目を迎えるそうです。

バスガイド嬢の説明では“十日町雪まつり”が日本で最初に始めた雪祭りとのこと。

59回は“サッポロ雪祭り”と同じ回数ですが、最初の年は“十日町雪まつり”のほうが一週間早かったそうです。 やはり日本一と言うのは名誉なことなのですね。

関越自動車道を突っ走り、谷川岳直下のくぐる新三国トンネルを抜けると、そこは雪国であった。(何処かで聞いたようなセリフですね・・・。)

左右の山並みにスキー場を見ながら越後湯沢インターでバスは下りて小休止。

旅行社(タビックス)指定の「レストハウス越後」でお土産品の買い物タイムです。

その店でバスに積み込んだ「舞茸弁当」を頂きながら、バスは十日町市へ一般道をひた走り・・・。

国道17号線を北上し、南魚沼市六日町で左折して国道253号線に入った頃から雪が本降りとなってきました。

十日町とその隣接する津南町とが日本でも有数の豪雪地帯ですから雪は覚悟の上と強がりを云いながら・・・。

○○駅を11時40分に出発し、雪に煙る十日町市役所へ2時30分に到着。

防寒でコロコロと着込んだ上に雨合羽を被り、タヌキの様になってイザ十日町の街中へ・・・。

まずは、市役所の近くのイベント会場の“コミュニティ広場”を見物。

結構広い会場にはテント露店が沢山店を張っています。

新潟や十日町の名産品(米・地酒・へぎそば・山菜・笹だんご・・など。)を並べて観光客を呼び込んでいました。

試飲の利き酒で程よく体も温まってから見物の続行です。

コミュニティー広場の中央の大きな雪山には2基のスベリ台が造られ、子供達が喚声を上げながら滑っていました。

コミュニティー広場の後、街中を十日町駅方面へ・・・。

雪降る途中で和装の綺麗なお姉様にニアミスです。

よく夜目・遠目・傘の内と云いますが、傘の内でもハッキリ判る越後美人!!

こんな美人が沢山いるなら十日町に住んでもいいなぁ~って。

“十日町雪まつり”のイベントに出場する方々でしょうかね?

十日町駅前商店街のあちらこちらに可愛い雪像が・・・。

鼠の子年なのでネズミに関したものが多いです。

雪のカマクラに入った雪ダルマには仄かに明かりが灯されていました。

雪空の下にJR十日町駅の駅舎がひっそりと見えてきました。

駅舎から見た雪に埋もれそうな駅前商店街です。

黄色いクチバシに赤い顔は“09年 冬季新潟国体”のシンボル“はばたけトッキッキ”です。 絶滅種の朱鷺をモチーフに創ったようですね。

“はばたけトッキッキ”の裏側の雪トンネルに入ってみました。

トンネルを抜けると「雪国」ならぬ“コシヒカリ米”小袋の有難いプレゼントです。

十日町駅舎には大太鼓が3鼓飾ってあります。

説明では太鼓の胴は十日町市内の諏訪神社の「祈り杉」(樹齢約450年)を用い、太鼓の撥(バチ)は「市の木の桐」で作られた世界一の大きさとの事です。

雪があるの時には太鼓にソリを履かせて引き廻るそうです。

十日町駅の飯山線ホームに列車が観光客を乗せてタイムリーに入線してきました。

プラットホームは1m以上の積雪、どうやって下車するのでしょうか?

線路下の通路を潜り抜けて駅裏側へ出て見物です。

正面には大きなドラエモン雪像がにこやかにお出迎えです。

駅裏横の”はくぶつかん広場”にも沢山の雪像がありました。

ここでもネズミをテーマにした像が多かったです。

今日は本降雪なので、雪像の雪を除雪しないと直ぐに埋もれて判別が出来なくなってしまいます。

金賞の像は「大黒天より~平等~平和」と名付けられた大きな大黒天様。

大黒天の膝頭にネズミがいるのが見えるでしょうか? ここでもネズミですね。

銀賞授与作品は「一寸法師」、針の櫂で辛うじて一寸法師と見てとれますが・・・。

来年の冬季新潟国体のマスコット“はばたけトッキッキ”も雪に埋もれて飛べそうもありません。

豪雪地帯の雪祭りは除雪だけでも大変そうですね、雪国のご苦労が良く分かります。

次回は“第59回 十日町雪まつり”の雪像芸術です。

2008 02 19(火)記。 前橋市  最高気温10℃。 雨水(二十四節季)。

最高気温10℃。 雨水(二十四節季)。

2008 02 11(月)

祝日の2月11日に農村の田畑に関する風変わりなお祭りが行われました。

場所は群馬県前橋市との境に位置する玉村町樋越412番地。

そこの樋越神明宮で開催されるお祭りが“樋越神明宮・春鍬祭”(ひごししんめいぐう・はるくわさい)。

樋越神明宮には既に大勢の見物客が“春鍬祭”余興のお神楽を楽しんでいました。

春鍬祭開始までの場つなぎでヒョットコなどの面白い神楽を見物。

樋越神明宮の境内には数台のTVカメラまで設置されていました。

“樋越神明宮・春鍬祭”って結構、有名な祭りなのかも・・・。

露店の大判焼(百円)など食べながら春鍬祭り行列の到着を待ちます。

樋越神明宮拝殿に掲げられた額に「国指定重要無形文化財・春鍬祭」と記してあります。 利根川近くで田圃中の鄙びた神社のお祭りが国指定の無形民俗重文とは珍しや・・・。(平成14年2月12日重文指定。)

境内では紅梅がチラホラと花を咲かせ、春の訪れを感じさせていました。

程なく(2時40分頃)、各地区の禰宜宿から原森公民館に集まった神官、禰宜、神社総代、鍬持ち達が行列を組んで樋越神明宮へ到着。

この“樋越神明宮・春鍬祭”に参加するのは、玉村町樋越地区と隣接の原組・森下組・上樋越組・中樋越上組・中樋越下組・藤川組の六組です。

原組は大きな鏡餅を二人で吊り下げて登場。

春鍬祭に使う様々な御餅を当日の朝までに各禰宜宿で臼でついて用意するそうです。

禰宜(ねぎ)になった家では大変な苦労があると言います。

続々と各組の烏帽子(えぼし)と白張(しらはり)装束を着用した鍬持ちが到着します。

担いで来た桶には玉村町の中樋越組・中樋越上組・藤川組などの文字が・・・・。

昔懐かしい唐草模様の大風呂敷に鏡餅を包み、背負って樋越神明宮へ入る組もあります。

午後3時に六組の鍬持ちが拝殿にぬかずくと、厳かに神主の祝詞が奏上され、いよいよ“春鍬祭”の開祭となります。

因みに樋越神明宮の祭神は天照と豊受大御神の二神。神明とは天照大神の別称との事です。

樋越神明宮は古く、長寛年間(1163~65年)の創建とか・・。

この“樋越神明宮・春鍬祭”は江戸時代の寛政10年(1798年)には既に行われていた記録がある古くから伝わる祭と云われ、その年の蚕や稲の豊作を予祝して行う田遊び神事です。

祝詞奏上の後、玉村町長の貫井氏や県会議員・井田氏など地元有力者の拝礼に引き続いて、樋越神明宮拝殿から鍬持ち達が御祓いを受けた餅の付いた鍬(枝)を配ります。(鍬神信仰。)

鍬の柄の役をする木枝は昔は榊でしたが、今は樫の枝を使っています。

細い枝に付いた丸餅は鍬の刃の役、鍬の太柄に付いた長方形の切り餅は砥石を現しているそうです。

注連縄(しめなわ)で四角く仕切られ、田圃に見立てられた地面の周囲では、鍬持ちや作頭達が「水はまだか~、水を早くよこせ~」と水を要求し始め、“春鍬祭”の祭典本番となります。(午後3時30分)

「水が無いと田作りが出来ないよ~」とか云って・・・水の催促ですね。

役員が急いで一升瓶の水を配って廻ります。 勿論、水とは御神酒(日本酒)の事です。

しこたま水を呑んでから、注連縄の内側で春鍬祭本番の“クロ塗り(畔塗り・田圃の壁面を湿った土で塗り固める農作業)”が開始されました。

ユーモラスな仕草で神社拝殿前の地面に餅の付いた樫枝の鍬で農作業の開始です。

何度も水を要求しながら、畔や水路など田起しの真似を軽妙なフリで進めました。

「モグラの穴ふさぎ」や「畔のゴミ掃除」など水で酔いながらの熱演!!

クロ塗りは上から下へ、下から上へ・・と昔の田作りの所作を白張衣の鍬持ち人が水を呑んでふらつきながら見せ場を作ってゆきます。

クロ塗りの後はシロかき(代掻き・水を張った田を平らにする作業)でしょうか?

人手と手間をかけた昔の農作業の所作が続きます・・・。

一通りクロ塗り作業が終わると、拝殿に立った禰宜が御幣と扇子を高く掲げ「春鍬ヨ~シ」と豊作を神に呼びかける奉唱が3回行われます。

境内の鍬持ち・氏子達は「いつも、いつも、百世(ももよ)ヨ~シ」と唱和し、最後に一斉に餅付き鍬を頭上に投げ上げました。(”春鍬祭”の終了。午後4時頃。)

この鍬を拾って、家の神棚か床の間に飾るとその年は養蚕の出来が良くなると云われます。

餅付き鍬の放擲のあと、参詣者には社殿から切り餅とミカンの撒与がありました。

写真撮影を中止し、餅拾いに熱中しました。妻と二人で四餅GETS!!

この切り餅(御守餅)に稲穂が入っていると、拾った人は農作物が豊作になると云い伝えられています。

超縁起物の餅付き鍬を頂戴して喜ぶ筆者!! 早く家に帰って水を呑んで酔っぱらを~ッと!

大変面白いお祭りです、水(御神酒)を求めて呑んでからの田圃作業のユニークな仕草など、国の重要無形文化財に指定されるだけの事はある伝統神事です。

読者の皆様もぜひ玉村町に行き、”春鍬祭”をご覧になって下さい。

2008 02 13(水)記。 前橋市  最高気温3.6℃。 猛寒。

最高気温3.6℃。 猛寒。

鳩山邦夫法務大臣には法の番人としての資格は全く無し!!

自民党の鳩山法相は志布志事件について、検察幹部会議で「志布志事件は冤罪では無い。」と断言。 (志布志事件はここクリック。)

鹿児島県警の意図的なでっち上げで、江戸時代もどきの“踏み字”まで強要し被害者に多大な被害を作為的に起こした典型的冤罪の志布志事件を“冤罪”と言わず、邦夫は警察・検察当局にオモネルだけの最低な法務大臣と言えます。

自民党ってのはこんな程度の低い輩(ヤカラ)ばかり生息している最低集団なのでしょうね。

邦夫なんて昔の鳩山一郎が総理大臣を少ししただけで有名になったオコボレ七光り政治屋。

庶民の一般常識には程遠い大資産家なのです。だから庶民感覚も常識もゼロにひとしい政治屋!!

法の最高番人として会議では警察・検察を厳しく諌めるのが当然の責務です。

それさえ放棄した鳩山邦夫は法相を即刻辞任すべきです。

邦夫は官房長官に「子供じゃないんだから・・。」と呆れられるザマです。

たびたびバカ放言を繰り返す鳩山邦夫に厳重注意もしないで任命している福田総理も国民に責任を果たさない無能官吏としか言いようが無いですね。

もっとも、いつも他人ごとのようなオトボケ腹話術的発言しかしない福田康夫も総理の器とは思いませんが・・・。

国民の基本的人権と生活を守るためには、国民をバカにしている自民党には決して投票しないことが一番大切な事と思います。

もし貴方が明日にでも冤罪事件に巻き込まれたくないなら・・・・。

2008 02 03(日)

“足利・鎧年越”祭りの武者行列は県道から左に折れ、鑁阿寺へ向かう石畳の大門通りへ・・・。

途中でライトアップされた足利尊氏公銅像前で足を止めて拝礼します。

雪の中、小俣町祭り囃子保存会の叩く和太鼓の響きのなか、篝火(かがりび)が焚かれた鑁阿寺への道筋を更に進みます。

鑁阿寺に近くなって来ると武者姿の面々は少し緊張気味です。

武者行列の皆さん良い面構えをしています、なんだか楠木正成か真田幸村ばりの渋い武者顔。

鎧年越し祭りにはピッタリの時代劇の侍顔ですね。

足利鑁阿寺正面の屋根付き太鼓橋を渡って夜の8時頃に境内へ入山。

この頃になってようやく雪も小降りになってきました。

鑁阿寺大御堂(本堂)前で一列に整列し、順次入堂となります。

雪で濡れながらの川越藩火縄銃鉄砲隊保存会の皆さんお疲れ様でした。銃器のお手入れ大切にしてください。

武者行列は続々と鑁阿寺大御堂(本堂)へ・・・。

武者たちが本堂に勢ぞろいし、これから鑁阿寺の追儺式(ついなしき)の開始です。

節分会・追儺式とは難しく云いますが、鑁阿寺で行われる鬼払いの儀式「節分の豆まき」のことです。

鑁阿寺大御堂に全員揃うと、主将を務める足利市長が足利氏代々の供養と足利の繁栄を願う「願文」を奉読。

豪華な鎧・兜を身に纏った武者の方々が主将の「福は内、鬼は外」の発声を合図に一斉に豆を参列者に向かって撒きます。

堂下では沢山の参列者が我先にと“福豆”を奪い合っていました。

この“節分鎧年越し”は鎌倉時代中期(750年余前)に足利尊氏公の五代前の足利泰氏公が一族の結束と武威を誇示する為、坂東武者五百騎を鑁阿寺南大門へ勢ぞろいさせたのが始まりと云われています。

追儺式が無事終了した後、大御堂裏の広場に集合です。

可愛い少年公達(きんだち)も豆まきのお役目お疲れ様!

本堂裏では大きな焚き火が焚かれ、参加の鎧武者たちが集って気勢を挙げていました。

焚き火の周りでは刀剣を振り上げて「エイ、エイ、オ~」と勝鬨の陣が盛んに行われていました。

鎧年越し武者行列に参加の外人部隊の皆様も雪の寒い中お疲れ様でした。

長刀(なぎなた)腰元の米人女性(英語指導者 キャサリン・ジョンソン嬢)も最後まで頑張って、笑顔で愛嬌を振りまいて親善に勤めていました。

今年の鑁阿寺・鎧年越しは雪舞う中の武者行列でしたが、来年はきっと天候にも恵まれて武者姿の華やかな歴史絵巻が見られると思います、皆様も見物に足利へ行かれては如何でしょうか・・・。

2008 02 11(月)記。 前橋市  最高気温9℃。

最高気温9℃。

2008 02 03(日)

今日2月3日は節分の日。

朝から雪が降って外は一面真っ白です。

この雪降る日に栃木県足利市で鎌倉時代からの伝統行事の節分会が行われると云う。

雪で中止と思いつつ足利市にTELしたところ雪でも決行するとの事。

その節分会は夕刻からの行事、雪+夜の冷え込みを覚悟して足利へ・・・。

日が暮れてからの節分行事は“鑁阿寺 鎧年越”と言います。

足利尊氏縁の超有名なお寺です。当用漢字に無い難しい文字で「鑁阿寺」は「ばんなじ」と読みます。

“鎧年越”(よろいとしこし)の出発地は織姫公民館。

夕方6時30分に織姫公民館へ着いたときには、既に甲冑に身を固め坂東武者に扮した武士(参加者)達が出陣の合図を今や遅しと待っていました。(参加人数230名余。)

夜の7時から織姫公民館を出発して県道桐生岩船線を“先払い”を先頭に陣太鼓や法螺貝を打ち鳴らし武者行列は進みます。

足利市内は積もるほどではありませんが、切れ目無く雪が降り続いていました。

何処かで見た武士団と思ったら、かの名高い川越藩火縄銃保存会の面々!!

一昨年の新潟の“村上屏風祭り”や秩父の“飯田八幡神社 鉄砲祭り”でも活躍していましたね。

川越藩火縄銃保存会の寺田隊長以下、雨合羽も着用せず重い火縄銃を手に統制の取れた隊列です。 これぞ武士道の鑑!

全国のお祭りに馳せ参じて誠にご苦労様です。

写真の白い斑点模様は雪つぶです、ご了承を。

武者行列には子供たちも加わっていました。

親子でしょうか?大きな法螺貝を吹き鳴らして前陣隊を先導していました。

少年武者隊は道中の所々で刀を振り上げ「エイ、エイ、オ~」の勝鬨を上げていました。

本陣隊の皆様は流石に立派な鎧・兜の出で立ちです。

雪なので鎧の濡れを防ぐビニールを着込んでいるのがちょっと残念!

雪融けの道を草鞋と足袋で濡れながら歩きます。 見ているだけで冷たそうです。

「武士は食わねど、高楊枝」で我慢の心境でしょうか?

夜の足利市の通りを松明かざして本陣の先達を務める雑兵も寒さで震えたいました。

幟旗(のぼりばた)の紋章は足利氏の家紋で「丸に二ッ引両」です。

女武者は流石に凛々しい姿です。寒さに負けず背筋もぴんと伸ばして長刀を携えての行進。長刀隊の中には異国のの女武者の姿も・・・。

“鎧年越”祭りには多数の外人も参加していました。

白人・黒人・アジア人など国際色豊かな武者行列です。

彼らにとっても日本の良き思い出の一ページになると思います。

外人武者達は日本武者より明るくフェスティバルとして楽しんでいる様に見受けられました。

“鎧年越”の武者行列は織姫公民館から鑁阿寺まで約1300mの距離を行進します、途中では甘酒の無料サービス!

夜の祭りの厳しい寒さで凍りそうな体に温かい甘酒は何よりのご馳走でした。(感謝!!)

足利市長をはじめ鎧年越し参加者の皆さん甘酒で一息ついてから再度出発です。

目指すは本陣を構える足利の古刹“鑁阿寺”へ・・・。

次回は“鎧年越”祭りの鑁阿寺での追儺式(ついなしき)です。

2008 02 07(木)記。 前橋市  最高気温9℃。

最高気温9℃。

2月7日 春節(旧暦の正月)。

2008 02 04(月)

昨日(3日)久し振りに積もる雪が降ったので太陽の日差しで溶ける前に名山・赤城山を撮影。

撮影場所は前橋市公田町の田圃なか。 (公田=くでん)

この場所は田が開け、近くに建物が無く赤城山全体が見渡せる絶好の撮影ポイント。(昨年大きな倉庫が建って少し邪魔。)

撮影時刻は朝の9時30分頃。

手前にはまだ雪が溶けずに、田畑一面を覆っていました。

白い雪が眩しく目に焼きつき、日本百名山の一つに数えられる秀峰・赤城山を一層引き立てています。

赤城山は赤城山・榛名山・妙義山で構成する上毛三山の中では標高が最も高く1828mあります。

冬の赤城山は山頂の湖・大沼湖でのワカサギ釣りとスキー・スケートで大勢の人が訪ねます。

望遠5倍ズームにして撮った赤城山の中央山塊群。

左の尖った山は鈴ヶ岳、頂上部が白く凹んでいるのが鍋割岳(ツツジの名所)、その右の黒いピラミッド状の山は荒山、荒山の右横に白く見えるのが地蔵岳(頂上に沢山のアンテナが在ります)、地蔵岳の直ぐ右の雲中には赤城山の最高峰・黒桧岳(雲で見えません)、平らな尾根筋を右に辿ると長七郎岳が見えてきます。

前橋市公田町から左へ向きを変えると上毛三山の一つ榛名山が見えます。

榛名山(1449m)の標高は赤城山より焼く400mほど低いのですが、中腹に名湯・伊香保温泉があり通年観光客でにぎわっています。

更に左へ回りますと、群馬県と長野県の県境には活火山・浅間山(2568m)が真っ白に輝いていました。(浅間山も日本百名山の一つ。)

山頂部からは噴煙のような水蒸気が立ち上って、浅間山の上に雲がかかってようです。

眼を南西に転じると、そこには長く連なる秩父の山々が・・・・。

少し逆光気味ですが、秩父連山にはあまり雪が見当たりません。早々と溶けてしまったのでしょうか・・・?

昨年は超暖冬で積もる雪は降らず、昨日の雪が二年ぶりの積雪です。

清々しい雪と赤城山の風景が堪能できた朝でした。

2008 02 04(月)記。 前橋市  最高気温10℃。

最高気温10℃。

日本の未来は・・・ここクリック。

2008 01 28(月)

一年に一度きりの御開帳がありました。

国の重要文化財に指定されている宮田の不動明王。

朝から車を走らせて群馬県渋川市の郊外、名山・赤城山の中腹へ・・・。

上越本線の敷島駅近くの渋川市赤城町宮田地区。

この山村地の宮田に在する曹洞宗の名刹・宮田山不動寺の絶壁洞窟に有名な秘仏があると云うのです。

断崖絶壁の中腹に建つ不動寺の下には臨時P場も出来、参道への道筋には露店も出ていました。

目指す不動寺は小高い場所にあるので、胸突くような急な石段を登ります。

なぜか?本堂の前には舞台のようなものが張出していましたが、御神楽か獅子舞でも奉納する場所でしょうか?

朝から秘仏を一目拝もうと善男善女が詰め掛けていました。

午前11時30分から秘仏・不動明王の法要が行われる為、わざわざ東京の泉岳寺(赤穂四十七士墓所)から来た法主様が庫裏から本堂へ登って来られました。(この日の法要は4回の予定)

泉岳寺の大僧正の顔には何故か白粉と真っ赤な口紅でお化粧が施されていたのには些か驚きました!(まさか老オカマ???)

片田舎の不動寺に泉岳寺の大僧正様達が来て法要をするなんて・・と不思議に思いましたら、戦争中に泉岳寺の高僧達はここ不動寺の庫裏に疎開していた時の縁だとの事です。

たしかに小さな不動寺本堂に比較して立派過ぎる庫裏だと思いました。

泉岳寺との関係はともかく、僧侶の太鼓を合図に洞窟に向かって読経が開始されました。

随行して来た若い僧侶たちが「大般若波羅蜜多経」を扇のように広げて30回読み上げます。(約30分、長過ぎるので10回で充分と思います。)

法要・読経もつつがなく終了。 若い僧侶が秘仏にお参りしてから一般参詣者に秘仏・不動明王の御開帳です。

受付で100円支払い、ロウソクを一本頂いて入洞します。

8段ほどの階段を上がった正面に出世不動と彫った石碑。

不動明王を拝むと出世するかも・・・だって。

初めは線香と蝋燭灯明の煙で不動明王が安置された洞窟内は煙が漂っています。

煙が収まると秘仏・不動明王のお姿がクッキリと見えてきました。

黄色の写真はフラッシュを焚かないロウソクの灯りだけの不動明王立像。

巻髪を左肩の垂らし眼をつり上げた一目諦視(いちもくていし)の憤怒相の尊顔です。

右手に智剣を奉げ、左手に羂索を持ち(現在は両方消失)、「武運長久」「悪霊退散」「家内安全」「延命長寿」などの願いを叶えると信仰を集めています。

顔立ちは何処と無くインドやガンダーラの堂々とした風格が感じられました。

不動明王像は高さ166cm 胴回り157cmの石造。

真に迫る量感は日本の石像の中でも屈指のものとされ、昭和38年2月14日に国重要文化財に指定されました。。

躍動感溢れる迫力で、見る人を圧倒する立ち姿は彫の深いギリシャ彫刻を見ているようです。

石英斑岩(凝灰岩質)に彫り込まれた不動明王立像は1251年(建長3年)この地の領主・里見氏義(新田一族)の発願により藤原文化(代表・平等院鳳凰堂)を伝承する院派の仏師・院隆と院悦に制作依頼し、1252年宮田の地に建立安置されたそうです。

(石英斑岩は西群馬の安中市の天神山の産。宮田から直線距離で35kmもあります。)

鎌倉幕府時代は慶派全盛期なのに京の院派とは・・何やら反逆の匂いも・・・・。

因みにここの里見一族は南総里見八犬伝の祖先でもあるとか。

等身大の石造不動明王像は2石を丸彫りにし、腰の下で接合する技法が採られています。

衣の裾・襞と足元まで、今にも歩き出すかの様に優雅に彫り上げていました。

不動明王像のある洞窟には首無し地蔵像も祀られていました。

首無しで可愛そうなので蝋燭灯明一本を献灯。

国指定の重要文化財の秘仏・不動明王立像を見させて頂いたお礼に不動寺破魔矢を購入。(500円)

同じ境内の不動寺本堂左奥に国旗を飾った宮田神社があります。古からの神仏混交の名残りでしょうか。

不動寺と宮田神社の中間に苔生した石灯篭をみつけました。

“宮田の石灯篭”と云い、1443年(嘉吉3年8月)の奉納灯篭で室町時代中期の特徴を良く表した四角石灯篭、600年近い風雪に耐えた貴重な石灯篭です。

高台にある宮田山不動寺からの眺望は大変素晴しい。

向かい側に聳える榛名山中腹の伊香保温泉街もはっきりと望めます。

左の前橋・渋川方面から正面に榛名山と浅間山・白根山、右手に吾妻川に小野子山・子持山、更には谷川岳と大パノラマが存分に楽しめます。

年に一度(1月28日のみ)の不動明王御開帳ですが、力感あふれる素晴しい尊石像です、皆様にもぜひお奨めいたします。

2008 02 01(金)記。 前橋市  最高気温6℃ 厳寒。

最高気温6℃ 厳寒。