2012 09 17(月・敬老日)

霊水「長生き水」で身を清め雲洞庵の本堂へ上がります。

本堂内陣手前にある書院造の大方丈の間には与八・喜平次が雲洞庵で学ぶ姿が描かれた衝立なども置かれていました。

堂々とした本堂内陣、扁額は「祈祷」文字。

欄間を飾る大きな彫刻板は大迫力! 左甚五郎を凌ぐとも云われる名工・石川雲蝶がノミを振るったのかも・・・。

左上の彫刻は鯉が急流を昇り龍になったという登竜門。中央は荒波と戯れる黒龍。右上は不老不死の仙人が遊ぶ蓬莱山の刻板。

本堂須弥壇に安置された尊像・・・尼寺ですから中心は御本尊の釈迦尼仏像。

よく見ると迦葉尊者・阿難尊者・十六羅漢など沢山の尊像が祀られています。

隣室の襖絵は弓矢で真剣に禅問答をする唐代の石キョウ慧彗蔵禅師(左)と松枝に座り白楽天と名問答をした唐の鳥か道林禅師。

最近よくお見かけする「賓頭盧尊者」も健在です。(おびんずる様)

本堂廊下の一角にある仏間から本堂の諸仏を拝見。

日照りに霊験ある「雨ふり地蔵」(一向宗の守本尊、北陸を攻略した時上杉謙信が持ち帰る)と福よかな弁財天像。

超能力で人の死を6ヶ月前に予言する稲荷迦羅多聞陀天、 大日如来の化身で悪魔を懲伏する不動明王。

韋駄天走りで有名な仏法護法の守護神たる韋駄天像。(上右 コイン持つ)

姥子様(山姥 母神信仰の化身で歯痛の神) 知恵と慈悲の仏さま金色の虚空蔵菩薩(直江兼続公も拝み修行に励んだそうです)。

御本尊の真裏に置かれた座禅を組んだ老僧像は先代住職の石龍禅師。裏から雲洞庵を護持しています。

沢山の勉強になる仏様神様が本堂の随所に祀られています。

回忌のたびに出てくる餓鬼を供養する施餓鬼壇。 食物・物品・エネルギーを大切にしない者は餓鬼道に落ちますよ。

御本尊の置かれた須弥壇裏で拝見した尊像。

生涯黒衣で通し、曹洞宗の開祖・道元禅師(左)と總持寺を創建し在家仏教・禅宗の民衆化に尽力した螢山紹瑾禅師。

上右画像は洞窟で壁に向かって座禅すること9年、七転び八起きでお馴染みの達磨大師。禅宗の護法神・大権(大元)大師。

曹洞宗の見聞を広めるには絶好の雲洞庵、秋の行楽に森林浴を兼ねて訪門しては如何でしょうか。

次回は雲洞庵の位牌堂・開山堂・宝物殿など拝見。

2012 09 28(金)記。 前橋市 最高気温25.2℃ 最低気温17.5℃

オウンゴールが続いた対中国外交。(尖閣問題)

http://agora-web.jp/archives/1490212.html

「尖閣は日本領土と認めていた中国」

http://news.livedoor.com/article/detail/6999470/

尖閣反日暴動の傷跡。(青島市黄島地区)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20120926/237296/?mlp

おまけコーナー。

画期的! 中国のホームレス対策。 下画像クリック。

http://www.yukawanet.com/archives/4298453.html

「日本人のヘンな英語」 下画像クリック。

http://ure.pia.co.jp/articles/-/9246

2012 09 17(月・敬老日)

朝から快晴の敬老の日、越後は新潟県六日町市にある名刹“雲洞庵”を参詣。

3年前ほどの大河ドラマ「天地人」で主人公の与六(直江兼続)と喜平次(上杉景勝)が幼少期に修学した寺として有名になりました。

時の流れが早いせいか、「天地人」ON AIRの頃は連日沢山の見物人でごった返した往時の面影はなく、本来の静けさを取り戻していました。

境内横の無料P場近くの拝観入口で300円支払って入山です。

最初に出会うのは朱塗り三間一戸形式の“赤門”。

門上部に掲げられた扁額には「海北禅林」(北にある禅の修行場)。

赤門左右に天保年間に造られた仁王像が寝ずの見張り番しています。

赤門の近くに赤い涎掛けを首に巻いた三地蔵尊も鎮座。

赤門の左右に吊り下げられた大草鞋(わらじ)。 びっしりと小さな絵馬と小さな草鞋。足腰健全・身体健康に御利益があります。

赤門から本堂へ続く約80mの敷石が雲洞庵を世に知らしめた名所。

越後一の寺として金城山雲洞庵は「雲洞庵の土踏んだか」の名句で今でも厚く信仰されています。

本堂への敷石の下に「法華経」が一字づつ刻字された石が埋められ、その上を踏みしめて参詣すると「罪業消滅」「万福多幸」のご利益に預かると伝承されています。

有難い敷石を踏みしめ、木立に囲まれた参道の両側に佇む石仏に手を合わせながら本堂へ・・・。

参道の途中左側に建つ鐘楼は雲洞庵で一番古く元禄4年の建立、梵鐘は戦時供出で昭和33年に再鋳造されました。

鐘楼の左側に見えるのが仏舎利塔。四角の箱を斜めにカットしたような超近代的デザイン。

(三角UFOが着地したような奇妙なデザイン、周囲と調和せず違和感あり)

内部は釈迦像を中心に位牌が階層状に安置される設計。

見ないほうが良かった仏舎利塔を後にして、再び参道に戻って本堂へ・・・。

雲洞庵の本堂。禅寺としての厳しさがヒシヒシと感じられる佇まい。

「雲洞護国禅庵」の扁額が掲げられた本堂の規模は間口十四間奥行き十間半。

江戸時代の宝永四年に出雲崎の棟梁・小黒甚内たち大工衆により建立されました。

本堂前の諸仏を拝見。 苔生したお釈迦様・観音様など木立の中に沢山拝見できます。

本堂脇の「庵内拝観入口」から履物を替えて入場。本堂に上がる前に湧き清水で甘露水と親しまれている「長生き水」で身を清めます。

この「長生き水」は約1500年前、内大臣・藤原房前公の母堂“先妣尼”がこの地(金城山麓)に移り住み発見した霊泉、多くの民人の病を癒したと伝えられています。

雲洞庵のある南魚沼地方は藤原家の荘園として栄え、金城山雲洞庵は藤原家の庇護の下、曹洞宗の尼寺として室町時代永享年間に創建されました。

尼寺として女人成仏の寺として女性の信仰を集めた雲洞庵は日本一の庵寺と云われています。

「雲洞庵の土踏んだか」「関興寺の味噌なめたか」と霊験があると昔から双璧で謳われる名刹“関興寺”。

http://blog.goo.ne.jp/ttmida/e/a414015e662ead49634e68dfe218a73c

次回は雲洞庵本堂の諸仏を拝見。

2012 09 25(火)記。 前橋市 薄 最高気温23.5℃ 最低気温17.6℃

最高気温23.5℃ 最低気温17.6℃

おまけコーナー。

TOKYO STATION VISION 東京駅 復原記念しCG映像投影 赤れんがに浮かぶSL

溶岩湖に生ゴミを投下したら・・・・・(エチオピアの火山)

Eruption after person falls in lava lake of volcano (test with organic waste, garbage, trash)

人の声に反応してポップコーンを発射する珍装置。

The Popinator

2012 09 08(土)

2012年(平24)7月9日(月)、晴れて国宝に指定された“妻沼の聖天様”(聖天山歓喜院)の聖天堂本殿の拝殿と奥殿を見学。

拝殿脇の拝観口で700円を支払ます。 約30分間隔で案内する「阿うんの会」のガイドさんの説明を聞きながら入場。

権現造りの奥殿を一目見てその豪華壮麗さに誰しも感嘆の声を上げます。

奥殿の外壁は隅から隅まで華麗な彫刻が施され、異次元に迷い込んだ様な錯覚を覚えます。

拝殿と奥殿を結ぶ中殿の南外壁を飾る狩野派絵師が描いた唐獅子と長命水滝から見学は開始。

お見事としか言いようが無い漆塗り芸術作品も随所に見られます。

黒漆の羽目板に彫られた「鷲と猿」図は名工・左甚五郎作と伝えられ、激流に落ちた猿を煩悩に苦しむ人間とみなし、猿を救う鷲は聖天にたとえられます。

左上画像は孔子・釈迦・老子が瓶(かめ)の酢を舐めている「三聖吸酸」図。宗教・思想の違いはあっても真理は一つという故事。

細密な透かし彫りに5種類の漆を施した素晴らしい大羽目板彫刻。

聖天堂の彫刻は上州花輪村(群馬県みどり市)の名工“石原吟八郎”とその弟子たちが制作しました。

南北面に飾られた一対の鳳凰は吟八郎の技を継承する小沢常信と後藤正綱が手がけた作品。

階段にもブドウ畑で遊ぶリスと牡丹に舞う揚羽蝶とそれを見つめるネコが生きているように彫られ、左甚五郎の作とも言われています。

一代目の左甚五郎は聖天堂完成の約100年前に他界、3世か4世の左甚五郎でしょうか?

外壁に施されている彫刻は全て中国説話に基づいたものと言われています。

八体の竜神が奥殿の床を支え、邪悪を威圧して寄せ付けません。

極彩色に彩られた奥殿の素晴らしさ!! 正に国宝に相応しい品格です。

奥殿外壁(西面)の豪華さは日光東照宮を凌ぐと云われています。

西面上部の瓶(かめ)を割って子供を救う彫刻は「司馬光の瓶割り」の故事から。(司馬温公)

中央の羽目板には囲碁に興じる布袋・恵比寿様、左手に酒盃を持った大黒様は酒を呑みながら観戦中。

奥殿各所にはめ込まれた錺(かざり)金具には造られた当時の寄付者の名前が記入されています。

十二支になぞらえた十二猿がユニークな姿を披露、母猿が子猿を抱いているので正確には十三猿だとか・・・。

金箔漆塗りの極彩色で絢爛豪華な聖天堂の奥殿、平成15年から8年の歳月をかけ、総工費13億5000万円を費やし修復・完工した江戸中期の文化遺産(宝暦10年 1760年完成 工費2万両)。

奥殿北面の上部にも瓶にまつわる説話の彫り物があります。南・西・北の三面とも唐破風の下は瓶の彫刻。

こちらの瓶は「酒売りの孝行息子・高風に、酒を呑み舞い踊る猩々が酌めども尽きぬ酒瓶を与えた中国説話」を題材にした「猩猩酒遊図」。

唐子たちが闘鶏を楽む光景もリアルに彫られています。

北面の大羽目板は特に精緻を極めた壮麗な透かし彫り!!

台座の部分には主に子供たちが遊ぶ姿が活き活きと立体的に彫刻されていました。

まだまだ沢山の彫刻が有りますが、下の動画でお楽しみ下さい。

国宝 妻沼聖天山 聖天堂 動画 .avi

死ぬまでに絶対見ておきたい国宝“妻沼の聖天様”を心からお奨め致します。

2012 09 21(金)記。 前橋市 朝 後

後 最高気温27.1℃ 最低気温21.1℃ 30℃以下に。

最高気温27.1℃ 最低気温21.1℃ 30℃以下に。

おまけコーナー。

「遂にテレポーションの瞬間が撮影された」・・・中国中央電視台(国営放送)。

CCTV camera captured Teleportation in China - September 2012

不気味!! 廃墟の遊園地で11年間回り続ける観覧車。(東ドイツ)

The Abandoned Ferris Wheel Spins Anyway

2012 09 08(土)

新しく国宝に指定された寺院を訪ねて埼玉県の中央部に位置し、2007年8月16日に40.9℃という日本最高気温を記録した熊谷市へ・・・。

この当日も空は晴れ渡り、9月と言うのに33.3℃と暑い土曜日。

目指す国宝に指定された寺、通称“妻沼の聖天様”に着いたのは午前11時40分。近くに寺専用の無料P場が有り便利です。

正面の参道から入山です、最初に出会う大きな石柱には「武蔵 妻沼郷」「歓喜天 霊場」の刻字。

正式には「真言宗 聖天山 歓喜院」。浅草の待乳山聖天・生駒山聖天と共に日本三大聖天の一つに数えられています。

参道を進み、次に豪壮な姿を見せるのが山門の「貴惣門」。

日本三大貴惣門の一つに数えられる、聖天山貴惣門は国の重要文化財に指定されていますから近い将来には国宝かも・・・。

三大貴惣門・・・熊谷市妻沼の聖天山山門・弘前市の誓願寺山門・岡山県武部町の豊楽寺仁王門。(大阪市の四天王寺東大門説もある)。

貴惣門の詳細は⇒http://www.alumni-toyo.jp/branch/saitamahigashi/menuma%20kisomon%20No.9PDF.pdf#search='豊楽寺%20仁王門'

「貴惣門」が重文指定の訳は屋根の構造にあります。

三重破風造りの屋根をもつ山門は全国でも非常に珍しく貴重な建築物。(竣工1851年 嘉永4年)

貴惣門軒下には細密な透かし彫りが所狭しとはめ込まれています。 正面上部彫刻。

貴惣門 裏側上部。

この日は貴惣門から中門(四脚門)までの参道両側で骨董品フリーマーケットが開かれ、珍品・迷品・奇品が眼を惑わせます。

貴惣門と仁王門の間に建つ”中門”脇に「国宝 聖天山本殿」の大看板。

中門から参道を歩むと天平風な佇まいを見せる“仁王門”。 参詣客を出迎えたのは修復を終えたばかりの「阿(あ)形仁王像」。

「吽(ん)形仁王像」は修繕中で今は御不在です。

仁王門から見た歓喜院本殿。(聖天堂 本堂は別の場所です。)

以前に来た時にはなかった石舞台が中央に・・・庭儀法会に使用する舞台だそうです。

全面修復が終わり、重厚な佇まいを見せる聖天堂(本殿)。

聖天堂は亨保20年(1735年)から宝暦10年(1760年)にかけて建立され、日光東照宮の豪華さを引継ぐとして「埼玉の日光」とも言われます。

歓喜院本殿唐破風に飾られた中国故事の透かし彫り。

左から絵を描く者・囲碁に興じる者・琴を嗜む者・書を読み書きする者の彫刻。(琴棋書画図)

虎・龍・鯉の透かし彫り。 沢山のお賽銭を供した人にだけ鯉の口が開くという逸話があるそうです。

柱の獅子像も迫力満点! 社殿の至る所に極彩色の彫刻が施されています。

歓喜院本殿内部は撮影禁止、修復に尽力した小西美術工芸社のサイトを御覧下さい。

http://www.konishi-da.jp/360/index.html

小西美術工芸社様のサイトから転載・・・・・本殿の拝殿から中殿へ。

拝殿の天井画。 狩野派11代狩野英信の筆になる大迫力の「龍之図」。

本殿の最奥になる奥殿の絢爛豪華な内部装飾。 金箔を多用した壁面や天井画に驚嘆!!

聖天山歓喜院の社殿は全て江戸時代の庶民からの浄財で建設されたもの、幕府や藩からの公的資金を使わずにこれほど立派な寺院屋舎が作られたのは全国的に無く、妻沼の聖天様だけだそうです。

因みに、聖天とは仏法の守護神“大聖歓喜天”の略称で「福運厄除け」に霊験ある神様。

2007年6月に妻沼の聖天様を参詣したときのブログ。

http://blog.goo.ne.jp/ttmida/e/c8ee53590f93129767be662248866b01

次回は聖天山歓喜院奥殿の外壁彫刻を拝観します。

2012 09 18(火)記。 前橋市 最高気温33.0℃ 最低気温24.3℃

最高気温33.0℃ 最低気温24.3℃

「言わんこっちゃない尖閣問題」

http://blog.goo.ne.jp/ozoz0930/e/a7a9d34adfc330c3debf579241aadc1c?fm=rss

「尖閣」では毅然としてればいい。

http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20120917/1347869016

「お人好しにもほどがある日本」

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20120903/236317/?ST=world

おまけコーナー。

世界で話題 まるでアニメのような美女(ウクライナの女性)

Flower Fairy(preview)

監視カメラに写った女性の霊。

Stairwell Security Footage of Female Ghost, Age unknown. Public help needed. - GWPT

2012 08 18(土)

築100週年を迎えた“いせさき明治館”で開催された特別企画「時代を映したビックリ和柄展」。

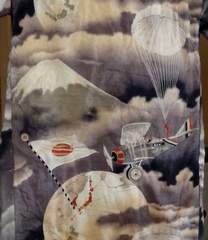

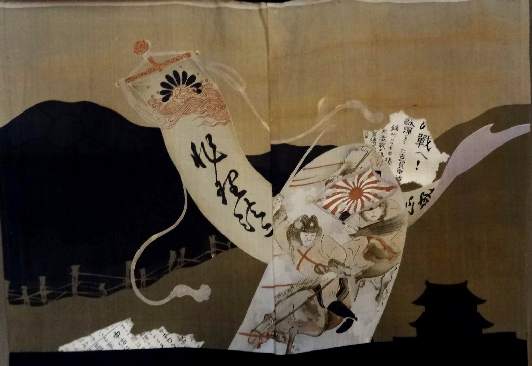

一階の「スポーツ和柄」を見た後、二階に上がり「戦争和柄」コーナーを拝見。

8畳間いっぱいに戦前・戦中の伊勢崎銘仙の和服が展示され・・・。

昭和初期の和柄はまだ微かに平和の雰囲気を漂わせています。

1940年(昭15)に締結された「日独伊三国同盟」を祝した柄なども・・・飛行機は東京ーロンドン間を94時間で飛び世界記録を樹立した朝日新聞社の神風号。

右の柄に描かれているビル群はドイツの首都ベルリン。飛行機はユンカース、軍艦は戦艦グラーフ・シュペー号か・・・。

満州事変から日中戦争へと着物は勇ましい戦火の柄へ・・・北支(遼寧省)で戦われた熱河作戦を報じる朝日新聞号外記事(熱河大討伐)も帯柄に採用されました。

子供服にも兵隊・兵器の柄が続々と・・・小さな子までも銃剣で軍事訓練、国民皆兵を国是とし戦争一色の怖い時代です。

戦闘機・爆弾・鉄兜・戦車・歩兵銃・軍艦・・・全ての兵器が着物の柄になった狂気の軍国主義時代。

ハワイ・マレー・シンガポール・フィリピンと緒戦の大勝利に国中が湧き立った熱気が伝わってきます。

約70~80年前の戦争柄着物、平和のためにも大切に保存したいものです。

こちらは支那事変・日中戦争関連の柄。上海事変の激戦地・江湾鎮や南京攻略などの皇軍大勝利で祝賀ムードです。

朝鮮・満州で数々の戦功を挙げ、1932年満州南部の錦州城激戦において53歳で戦死した古賀連隊長(騎兵第27連隊)の勇戦図柄。

陳列展示された沢山の戦争着物柄は戦前・戦中の国威発揚の役割を担ったのかも知れません。

最後の展示品は戦後の平和が訪れた時期の柄が描かれています。

軍艦は商船、軍用機は白鳩、旭日旗は万国旗に・・・平和が一番ですね。

「時代を映したビックリ和柄展」、タイムスリップしたような懐かしい様な不思議な錯覚を覚えた展示会でした。

2012 09 14(金)記。 前橋市 最高気温32.2℃ 最低気温22.5℃

最高気温32.2℃ 最低気温22.5℃

中国主席にうつ向いてしか話せない国辱総理 野田ペテン首相!

http://news.livedoor.com/article/detail/6946980/

おまけコーナー。

モハメッドを愚弄したとイスラム諸国が怒る! アメリカ映画「無邪気なイスラム教徒」の問題シーン抜粋。

「豚肉を食べる」「淫姦する」「ロバが最初のイスラム教徒」などモハメッドを侮辱。

Innocence of Muslims - Sam Bacile - Masumiyeti

「無邪気なイスラム教徒」の長編。

映画はエジプトのキリスト教徒の診療所がイスラム教徒に襲撃された直後、場面はモハメッド(ムハンマド)の時代(西暦600年頃)に戻ります。

ムハンマドが豚肉を食したり、他の女性と情交したり、子供老女を犠牲にしたり、コーランがキリスト教の聖書を真似て作られたなど問題シーンが多数。

Muhammad Movie Trailer

衝撃アイス!! バッタソフトクリーム。(350円 諏訪湖畔)

http://karapaia.livedoor.biz/archives/51749098.html

「外国でやってはいけないハンドサイン」。 詳細はhttp://tg.tripadvisor.jp/taboosign/

中古カメラで不思議な出会い。

http://narinari.com/Nd/20120618119.html

2012 08 18(土)

戦前から伊勢崎銘仙で有名な織物の町"伊勢崎市”。

群馬県伊勢崎市曲輪町に建つ保存文化財、上棟から100年目を迎える「いせさき明治館」で和装着物の珍しい柄の展示会が開催されました。

展示会の名は「時代を映したビックリ和柄展」~オリンピック柄から戦闘機柄まで~。

展示期間は8月4日(土)~26日(日)。

戦前から戦中にかけてのスポーツ柄や戦争柄など今では貴重な着物の数々が展示。

明治館一階では主にスポーツに関した和柄着物が陳列されていました。

まだ欧米と戦端が開かれる前の柄で日米英の国旗やシンボル的名所が仲良く描かれています。

オリムピック場面などの柄もあり、大東亜戦争開戦前の平和な時代を象徴していました。

馬術競技の柄は1932年のロサンジェルスオリンピックで金メダルに輝いた“バロン西”(西 竹一選手)の跳躍場面。

陸上競技・水泳・乗馬・野球・ゴルフ・スキー・テニス・・・現在と同じスポーツが人気だった事が伺えます。

スポーツを通して国際親善ができる平和な時代が一番ですね。

スポーツ柄だけでも数十枚の着物が各部屋いっぱいに展示され、戦前のひと時にタイムスリップしたかのようです。。

「なでしこジャパン 銀メダル」を祝して「なでしこ(撫子)柄の伊勢崎銘仙」も飾られて・・・・。

次回はスポーツを楽しむ時代から戦時体制下の和柄着物へと移行します。

2012 09 11(火)記。 前橋市 後 雷

後 雷 最高気温32.1℃ 最低気温21.4℃

最高気温32.1℃ 最低気温21.4℃

おまけコーナー。

砂の芸術作品。 下画像クリック。

http://hamusoku.com/archives/7433477.html

2012 08 16(木)

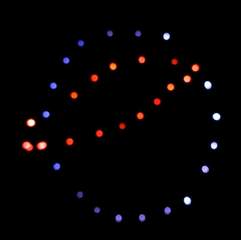

白雲山鳥居観音の直下、荒川支流の入間川の上流となる清流・名栗川で送り盆の行事“流し灯篭”が夕刻6時40分から開催されました。

水が澄み川底まで透けて見える名栗川を堰き止め、昼間は水浴びをする子供たちで賑やかな川原には家族連れが夕涼みを兼ねて集まっていました。

川原の一角に設置されたテントに鳥居観音で供養された紙灯篭が運ばれていました。

鳥居観音の僧侶の御挨拶が終わり読経の音声が流される中、ロウソクに点火され「流し灯篭」の開始です。

老いも若きも手に灯された灯篭を携えて名栗川へ・・・。

山間を静かに流れる名栗川、川面に揺らめく灯篭流しをご覧下さい。

白雲山鳥居観音 灯篭流し 1 動画

夕闇が迫る中、次から次にロウソクの灯された灯篭が流され、一帯が幻想的な雰囲気を醸します。

日本の夏を代表する盆行事の一つ、亡き祖先の霊を慰め供養する“灯篭流し”、日本人の心象風景を物語る夏の風物詩。

白雲山鳥居観音 灯篭流し 2 動画

夜の7時20分からは「流し灯篭」を行った同じ場所で“花火大会”が盛大に開催されました。

名栗川いっぱいに広がった豪華なナイヤガラ花火が煌めきます。

奥武蔵名栗村落の夜空を彩る花火の競演をご覧下さい。

白雲山鳥居観音 花火大会 動画

送り盆の16日、山上の救世大観音・鳥居観音・流し灯篭・花火大会等々充分に楽しんだ真夏の一日。

前橋市への帰路は天目指峠を越え、秩父市を通過して、鬼石町・藤岡市経由で1時間45分の行程でした。

2012 09 07(金)記。 前橋市 最高気温31.9℃ 最低気温20.0℃

最高気温31.9℃ 最低気温20.0℃

おまけコーナー。

危機一髪! 4秒差で落雷。

Lightning bolt nearly kills teacher

2012 08 16(木)

金比羅山(660m)の尾根に立つ救世大観音を拝し、山を下って鳥居観音本堂へ・・・。

本堂の近くにある飯能市役所名栗庁舎に置かれた「経緯度標碑」。この場所の標高は245m。日本橋まで57km。富士山まで71km。

道路脇の簡素な山門から鳥居観音に入山しました。

小高い石組みの上に建つ鳥居観音本堂(昭和32年建立)から子供たちが「流し灯篭」を持って下りてきました。

夕刻の6時ですが、山間にしては明るく、百日紅の赤い花が鮮やかに咲き、流麗な造形美の「天下る天女像」が堂屋を飾っていました。

お寺にしては洒落た建物です。全てのガラス窓には絵画(海の幸 山の幸)が描かれ、芸術的な雰囲気。

本堂内陣で僧侶の有難い勤行・説話が終わると、本堂内に積んであった「流し灯篭」は川に運び出されます。

鳥居観音本堂の須弥壇にはあふれんばかりの諸仏像。 本尊は七観世音菩薩。

周囲の壁面は観音様の教えが壁画で現され、天井には美しい鳳凰のレリーフ。

安置された諸仏は見事な芸術作品!(平沼彌太郎作) 極彩色に彩られ極楽の世界を連想させます。

須弥壇を囲む賑やかな尊像たち。和風・唐風・インド風・・・。

一隅に祀られた大黒天は霊験新たかで信心を集めます。 屏風形式の仏は「三界満霊」。木目も美しい聖観世音菩薩。

驚いたことに、これらの仏像のほとんどが平沼彌太郎翁の彫刻作品なのです。

本堂前の境内を拝見。 右のお堂は地蔵堂、中には一木造りの「子育て地蔵尊」(平沼彌太郎の作)。

「水かけ観音」右の八角形水盤は水戸の徳川頼房が三代将軍・家光の墓前に奉献した銅灯篭の礎石。

白雲山鳥居観音の開祖“平沼桐江(彌太郎)翁”の米寿を祝って建てられた銅像(左の小さな銅像は平沼とみ夫人像)。

白雲山鳥居観音は若くして他界した母堂を祀る為、平沼彌太郎翁が金比羅山一帯を購入し、観音堂を建て自ら観音像を刻み恩重堂に献納した事に始まります。(平沼翁は埼玉銀行頭取、国会議員など要職を歴任。昭和60年93歳没。)

本堂から10分登ると仁王門、更に上に恩重堂など見所が沢山あるのですが、「灯篭流し」の時間が迫り訪ねる事が出来ませんでした。 又いつの日にか・・・。

白雲山鳥居観音。

http://members2.jcom.home.ne.jp/70little_rascals0201/saitama_kikaku/hanno/naguri/hanno_naguri04.html

2012 09 04(火)記。 前橋市 最高気温33.4℃ 最低気温23.0℃ 残暑厳しい!

最高気温33.4℃ 最低気温23.0℃ 残暑厳しい!

おまけコーナー。

ロボットレストラン B-29 新宿歌舞伎町。

ロボットレストランHP http://www.shinjuku-robot.com/pc/top/

サバイバル用 薪でクッキング。

Swedish Fire Torch

節電「太陽のチカラでカップめん!」umbrella solar cooker

“おしっこ”で火を起こす方法。

LIGHT A FIRE WITH YOUR PEE!!

ペットボトルの水で着火!

WATER BOTTLE STARTS FIRE!!