2018年9月28日(金)記載、江戸城36見附跡に行って来ました(大手門(27番)・平川門(28番)・北桔橋門(29番)・西の丸大手門(30番)・西の丸玄関門(31番))。

いよいよ大手門(27番)まできました。

大手門を濠の外から見た所ですね。

高麗門を入り枡形広場から大手門渡櫓を見ました、此処をくぐれば江戸城三の丸ですよ。

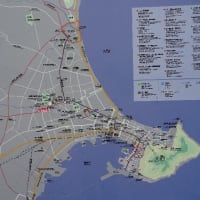

まだ大手門を入らず濠を回ります、平川門(28番)の見附門です、この辺りは特殊な地点で隣接した一ツ橋門・雉子橋門とわずかな距離の間に三重の濠(平川濠・内濠・外濠)で囲まれています、しかも平川門枡形内(高麗門と渡櫓の間に帯曲輪門があり竹橋門へ繋がる細長い廊下上の土手(帯曲輪)が存在していますネ(今回の図ではわかりずらいですが前回の竹橋の図)。

平川門は三の丸の正門ですが、お局御門・不浄門の異名もあります。

平川門です外側にも広場があります・・・・・直接、橋ー高麗門でなく狭間が見えませんね。

平川門渡櫓ですが、右側にもう一つ御門がありますね・・・・帯曲輪門です(不浄門はこれか全体化は?)。

いずれにせよ、此処が生活空間の出入り口の重要な門で御三卿もこの門を使用していたわけですからね。

平川門・竹橋を過ぎると江戸城の石垣も一段と立派ですね、城内の高台があるのです、本丸天守はこの北桔橋(きたはねばし)門のすぐ向こう側です。

イザの時は門外の橋を落とすのです(昔は普段橋を架けてなかった見たいです)、高い石垣で門内に入る路を閉ざしますね、此処は枡形ではありません高麗門のみ。

少し先に乾門がありますが、江戸期には無かったので見附には入りません。

皇居内濠にもどり二重橋の西の丸大手門(30番)です、此方は石橋です。

まだこの橋を渡っていません。

西の丸玄関門(31番)です、石門の向こう側に鉄橋があり、多門櫓と石垣の間です、ちなみに二重の橋で二重橋と呼ばれているのです、石橋は眼鏡橋ですね。

此れが奥の鉄橋で右側の奥が西の丸玄関門があるのです?。

二重橋と伏見櫓と多門櫓が美しいですね。

いよいよ大手門(27番)まできました。

大手門を濠の外から見た所ですね。

高麗門を入り枡形広場から大手門渡櫓を見ました、此処をくぐれば江戸城三の丸ですよ。

まだ大手門を入らず濠を回ります、平川門(28番)の見附門です、この辺りは特殊な地点で隣接した一ツ橋門・雉子橋門とわずかな距離の間に三重の濠(平川濠・内濠・外濠)で囲まれています、しかも平川門枡形内(高麗門と渡櫓の間に帯曲輪門があり竹橋門へ繋がる細長い廊下上の土手(帯曲輪)が存在していますネ(今回の図ではわかりずらいですが前回の竹橋の図)。

平川門は三の丸の正門ですが、お局御門・不浄門の異名もあります。

平川門です外側にも広場があります・・・・・直接、橋ー高麗門でなく狭間が見えませんね。

平川門渡櫓ですが、右側にもう一つ御門がありますね・・・・帯曲輪門です(不浄門はこれか全体化は?)。

いずれにせよ、此処が生活空間の出入り口の重要な門で御三卿もこの門を使用していたわけですからね。

平川門・竹橋を過ぎると江戸城の石垣も一段と立派ですね、城内の高台があるのです、本丸天守はこの北桔橋(きたはねばし)門のすぐ向こう側です。

イザの時は門外の橋を落とすのです(昔は普段橋を架けてなかった見たいです)、高い石垣で門内に入る路を閉ざしますね、此処は枡形ではありません高麗門のみ。

少し先に乾門がありますが、江戸期には無かったので見附には入りません。

皇居内濠にもどり二重橋の西の丸大手門(30番)です、此方は石橋です。

まだこの橋を渡っていません。

西の丸玄関門(31番)です、石門の向こう側に鉄橋があり、多門櫓と石垣の間です、ちなみに二重の橋で二重橋と呼ばれているのです、石橋は眼鏡橋ですね。

此れが奥の鉄橋で右側の奥が西の丸玄関門があるのです?。

二重橋と伏見櫓と多門櫓が美しいですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます