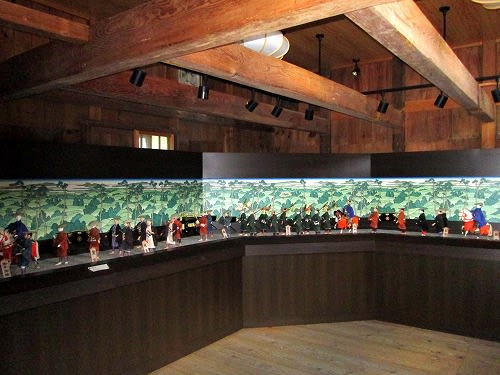

本日のメインは創作講談、狭山藩ZERO代、北条氏規。

この人が狭山藩を造った。

北条氏の祖は、関東地方で勢威を振るった北条早雲である。

しかし、北条氏は1590年、豊臣秀吉の小田原征伐により滅亡。

戦後、北条氏第4代当主・北条氏政と北条氏照は切腹となったが

第5代当主・北条氏直は徳川家康の娘婿という所以から、

北条氏規(北条氏康の五男で氏政・氏照の弟)は秀吉とも会ったことがある

という経緯もあり特別に高野山での蟄居を命じられた。

しかし氏直は嫡子無くして30歳の若さで亡くなった。

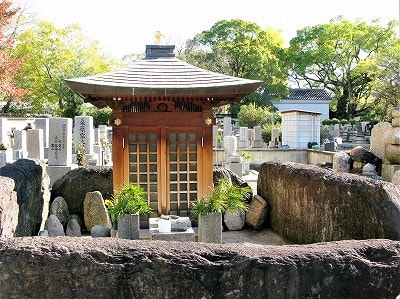

このため北条氏の嫡流は断絶したが、氏規がその後を継いで後北条氏の当主となった。

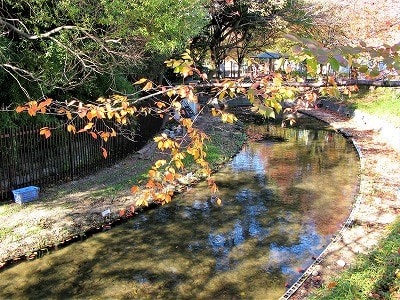

その後氏規は河内狭山で7,000石を拝領、氏規が没すると氏規の子氏盛が

家督と遺領を継いで1万1,000石の大名となり、これが狭山藩の始まりとなった。

以後、後北条氏は12代にわたって狭山藩を維持したが、軍事費と藩債に潰され、

明治4年(1868年)廃藩置県を待たずして崩壊、堺県に併合され、その後大阪府に編入された。

なお、藩主家は明治17年、子爵となり華族に列せられている。