此処には当初から川渕の岩壁に彫り刻まれた磨崖仏だけで、付帯寺院やお堂の類は無かったのだろうか??

この磨崖に隣接する市の公園やキャンプ場施設には「岩屋」の文字が・・・、しかし何処を調べてもそれらし記述は見つからない。

何かそれらしき宗教施設が在っても良さそうだけど・・・此処もまた廃仏毀釈の波に飲まれたのだろうか??

薩摩半島南部、南九州市川辺町はなだらかな山裾に囲まれ、師走の中旬と言うのにここ、万之瀬川沿いの遊歩道には未だ遅い紅葉が残っていた。

此処はマイナーな磨崖仏群と言う仏教遺跡にも係わらず、余りにも環境整備が行き届き過ぎ、いつもは山中をほっつき回って野晒しの磨崖石仏と対面している僕にとっては拍子抜け?明らかに感激は少なくどうもしっくり来なかったが・・・・。

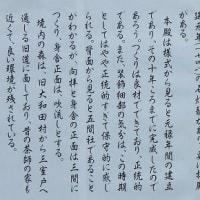

万之瀬川が大きく迂回する右岸に屏風のように屹立する溶結凝灰岩の岩壁に五輪塔や宝篋印塔、梵字、仏像など約200基ばかりが刻み出されている。

平安時代から明治までの永きに亘り、刻まれ続けたと言う梵字仏や五輪塔群はなぜ、この地のこの場所に刻まれ続けて来たのか??納得させられるその説明がどこにも見出せない。

此処がそれらを刻み続ける特別な場所であったに違いない筈だが???

そそり立つ岩壁は高さ約20m、幅400mにも及び、向かって最右翼には十一面観音立像。

廃仏毀釈後の明治28年、旅僧であった吉田知山が刻んだと言う・・・・、像高2mにも及ぶ舟形光背を持つ半肉彫り磨崖石仏、しかしどこと無くアンバランス。

当時もう廃仏の波も収まっていたのだろうか・・・。

続く左壁面はこんな感じ・・・下部jから五輪塔、板碑群が処狭しと刻まれ、その上部に一際大きな四体の梵字仏。

遥か仰ぎ見る岩壁上部には直径約1.7mの月輪内に大きく薬研彫りされた梵字仏。

弘長四年(1264)、鎌倉中期の造顕、向かって左から「カン(不動明王)」、「ケー(計都星)」、「バイ(薬師如来)」と並ぶが、当初は薬師を中尊にしてもう二体がが刻まれていたようですが、現在あと形も無く剥落しています。

因みにこの「月輪梵字仏」は大きさ、字の美しさで日本を代表するとか??。

次いでは「三大宝篋印塔」と呼ばれ、定規でも当てたかの様な直線で岩壁に大きく線彫りされています。

岩肌を三面の方形に整え、各方形内に塔高2mばかりの宝篋印塔を刻みだす。

中央右手に墨書の刻銘があり、鎌倉後期の永仁四年(1296)、領主の関連女性供養のため刻まれたものと考えられています。

いたるところの岩壁には陽刻五輪塔や塔婆の類・・・、これらは殆ど室町期の像立。

少し間を置いた単立岩面に刻まれた巨大な線彫り五輪塔。

この磨崖群内最古最大のものだとされ平安後期~鎌倉初期の造立、塔高約11m、幅5mと、その規模は日本最大と云われています。

空輪の上部には月輪に大日種子の「バン」を刻み、五輪それぞれにはキャ・カ・ラ・バ・ア(空・風・火・水・地)と梵字刻んでいる。

現在肉眼では確認出来ませんが周りにはお経だと思われる墨書梵字が5000文字以上も書かれていたようです。

この磨崖仏群は万之瀬川を挟んだ西岸、東面する岩壁に刻まれており、西方浄土の地理的条件を満たす場所だったのだろう・・・。

それにしても何か物足りず、すっきりしないのは、これだけの仏蹟にも係わらず、確固たる説明が全くなされていないからかも・・

撮影2011.12.21