大分川 右岸の丘陵にある大分市立森岡小学校を目指して車を走らせる、小学校の横には小さな駐車スペースがあって、目的地の石窟へは此処から徒歩でこの丘陵を下がることになる。

5~6分も歩くと小さな平地状になっていて、2つの石窟がその岩肌のに口をあけているのに出合う。

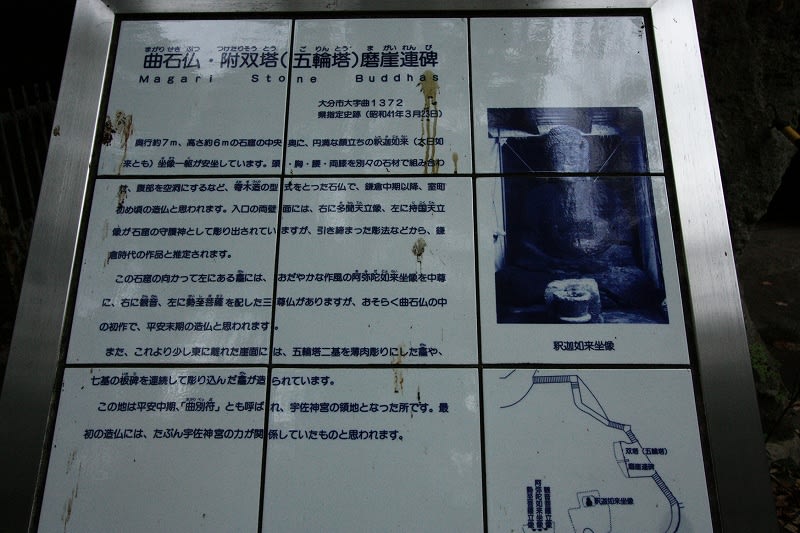

向かって右の石窟は、間口3m、奥行7m、高さ6mの大きな石窟で釈迦堂と呼ばれ、窟内は間口3mの入り口から射し込む外光のみの明るさで、写真撮影は勿論ストロボに頼らざるを得ず、また補強の為か、屋根つきの無造作な鉄骨も組まれていたりしてちょっとうんざり。

窟内の中央に像高3mの丸彫り石仏の座像が安置されている、実は丸彫りというものの頭・胸・腰・両膝部というパーツ石材を組み合わせて作ったもので釈迦如来と伝えられている。

石窟内に丸彫りの石仏を刻むという事の技法の難しさと、製作に係わる途方もない時間を短縮させる為の方策なのだろうか?どうしても僕には不自然な石仏に見えるのだが??

石窟の内部壁にも幾つかの小龕が作られていて小石仏が置かれている、また入り口の岩壁には向かい合って等身大の多聞天と持国天の二天を半厚肉彫にしており、個人的にはこの石仏の方により魅力を感じてしまう。

鎌倉時代の作

向かって左の石窟は、高さ2.2m、幅4.9m、奥行3mで、中央に天井からの壁を造り出しその岩肌に像高109cmの阿弥陀三尊像を厚肉彫りにしている。

三尊は共に相当痛んではいるものの中尊阿弥陀像は、二重の蓮華上に座る定印の阿弥陀如来像であり平安末期の作と言われており、この曲石仏のうち一番初期のものだとされています。

当初、この地は曲別府と呼ばれた宇佐神宮の領地であり、宇佐の影響下に造顕された石窟だそうです。

途中の山道脇にも高さ約1.7mの石窟が2つあり、五輪塔、七基連碑の板碑などが彫られています・

撮影2009.12.28

鎌倉中期から室町にかけての造仏ということですが、

どんな人物が造ったのでしょう。

此処は余りに暗くって良く見えなかった。