どうして墓地参道にこうも多くの石仏達が立ち並んで居るのだろうか??

柳生街道、古い大慈仙(だいじせん)集落の埋め墓と石塔墓が並ぶ共同墓地、ここを何故に真如霊苑と呼ぶのだろうか??あの新興宗教の真如苑とは縁も由縁も無いと思うが紛らわしい。

前回紹介の平清水バス停より道成りに柳生方面へ進むと次のバス停が大慈仙、その先100m程、右手高台に大きな墓地が見える。

参道両側にずらっと舟形光背の中型石仏が一列横隊・・・、その数合わせて20体ばかり。

入り口左手一番手前に建つ比較的大きな地蔵三体。

手前から半顔を亡くした定形の地蔵立像。

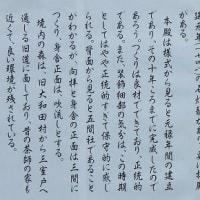

真ん中に建つ、高さ約120cm、像高約85cmの定形地蔵立像、大永二年(1522)の銘を持ち室町後期像立。

その右手には光背頂部の「カ」の種子を持つ地蔵立像、大永七年(1527)室町後期の像立。

何が満足なのかしたり顔でニンマリ笑っています。

三体の地蔵から少し間を空けて立ち並ぶ六地蔵・・・これは本来の六地蔵ではなく寄せ集めのよう・・・六体共に錫杖、宝珠の定形地蔵ですが、錫杖の形や蓮弁、像容も異なり、造立年代も室町後期~江戸期でしょうか??

その上手には二体の地蔵と三体の阿弥陀石仏。

二体の地蔵のうち向かって左の一体には大永の文字が見える室町後期・・・・右手は貧弱な江戸期の地蔵。

こうして並べられると、その差は誰の目にも明らか。

参道の一番奥、居並ぶ三体の阿弥陀石仏、向かって左の二体は明らかに良く似て、形式化の進んだ像容を持つ江戸期の施無畏印、与願印の阿弥陀立像。

右端の阿弥陀も施無畏印、与願印の阿弥陀立像ながら少し像容が古く室町末期のものでしょうか??

この墓地には石仏が多すぎて一度に紹介しきれません・・・・・。

撮影2011.7.9