「釘抜き地蔵尊」の名で今も広く信仰され、訪れる人の絶える事の無い浄土宗「家隆山光明遍照院石像寺」に安置され、重要文化財指定の阿弥陀三尊石仏。

京都市街の中心、「京都御所」の裏、今出川通を西へ約1km、千本今出川で右折、千本通りを300mも上った右手に釘抜き地蔵の看板が有り、建物に囲まれた路地の様な参道奥に、山門、その奥に境内が有る。

境内正面には大きい釘抜きのオブジェが有り・・・その奥に小ぢんまりした本堂が有る。

本堂に安置する本尊地蔵菩薩は、苦しみを抜き取るというところから、「苦抜き地蔵」といい、それがなまって、釘抜き地蔵と呼ばれて居るようです。

本尊地蔵菩薩は像高1mばかりの地蔵立像石仏らしいのですが確認は出来ず終い。

地蔵堂は、お礼参りの八寸釘と釘抜を貼り付けた奉納絵馬でびっしり埋め尽くされて居ます

本題の阿弥陀三尊石仏は本堂裏、簡素な小堂内に多くの小石仏と共に安置、祀られていた。

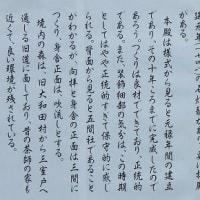

堂内を正面から見るとこんな感じで阿弥陀三尊と向かって右端にもう一体・・・。

二重光背を持つ阿弥陀坐像を中尊に、向かって右には左手に蓮華を持つ観音菩薩立像、左には合唱する勢至菩薩。

中尊の阿弥陀坐像は光背面に11個の月輪を配し中に「キリーク」刻みつけ、定印を組み、いかにも気魄溢れる生気にみなぎり、その像容は木彫仏を思わせるほど。

総高168cm、像高120cm、赤錆色に変色して居るが花崗岩の一石調整・・・定印を組む両手先が欠損、胸元辺りも断裂したのか?継ぎ目が気に掛かります。

しかしそんな事を差し引いても、その見事な像容は全く色褪せない。

向かって左手には中尊に同じく二重光背、11個の月輪内に、勢至の種子「サク」刻んだ高さ約103cmの勢至菩薩立像。

右手には同じく、高さ約103cm観音菩薩立像・・・・・、その更に右にはその月輪内種字から弥勒仏だとされる一体。

中尊阿弥陀の光背裏面には、「元仁元年十二月二日奉始之、同二年四月十日奉開眼之」の記銘が有り、鎌倉中期の元仁二年(1225)の造立。

一石一尊形式の三尊石仏としては最も古いと言われて居ますが、共に仏身に断裂痕があり、赤錆色に変色・・・、戦火にでも出遭った事が窺われる。

撮影2012.8.25

本年も宜しくです!

新年一発目は石仏さんですね。

あの大日さん知ってたとは驚きです。

ええっ、良く見ると違ってましたわ・・・、僕がこれだと思ったのは街道沿いの弥勒菩薩でした。

でも全く同じ像容で、顔もソックリ・・・・・いずれ同作者の一連ものでしょうが弥勒の近くでしょうか??

恐らく同一作者でしょうが、街道沿いの物より状態は良いです。

次回詳細をUPしますので待っててね♪