信州の小布施(おぶせ)には、葛飾北斎の天井画がある。

「八方睨み鳳凰図」。1848年。

絵はがきから。岩松院(がんしょういん)。

小布施の豪農商で文人、高井鴻山(こうざん)の求めに応じて、描き上げた。

葛飾北斎、88歳の作品。

本堂で天井画を、見上げる。

「八方睨み」というから、眼を見た。

鮮やかな赤の中に、目が浮き出ている。

確かに、睨んでいる、眼光鋭く。

葛飾北斎は老境というのに、すごいエネルギー、情熱だ!

精巧さがあって、鳳凰が生き生きとしている。迫力に魅せられる。

270年前の作品だが、鮮やかで、色があせていない。

そして、挑戦意欲が、ほとばしり出ている。

岩松院。奥の赤い屋根が本堂。

奥は雁田山(かりだやま)。2017年9月25日。

小布施に高井鴻山記念館がある。そこには、

高井鴻山の書斎、翛然楼(ゆうぜんろう)がある。

高井鴻山は、ここで書画や読書に専念するほか、

葛飾北斎と語り合い、松代藩士の佐久間象山と国事を論じた、

と案内板にある。

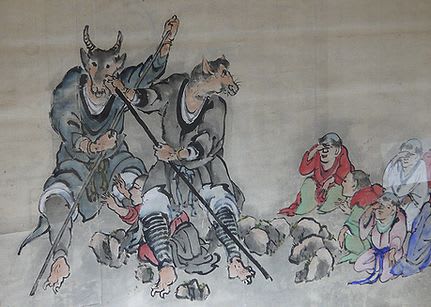

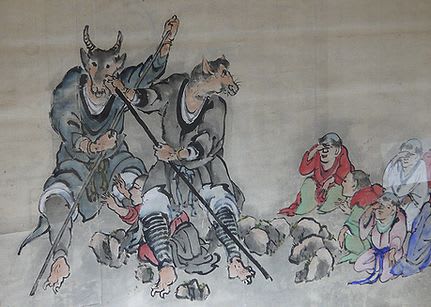

高井鴻山の妖怪画。

高井鴻山記念館で。2017年9月25日。

夏季特別展、「高井鴻山の妖怪たち」を開催していた。

高井鴻山肖像画、翛然楼で。

1806年~1883年。

15歳~16歳、京都と江戸に遊学する。

1842年、葛飾北斎が、小布施に来訪。

高井鴻山が36歳、葛飾北斎が83歳のときで、

高井鴻山は、非常に喜んで、碧漪軒(へきいけん)を、

葛飾北斎の居室として与える。翌春まで滞在。

1844年、葛飾北斎85歳、再び来訪。

東町の祭屋台の天井絵、「龍」と「鳳凰」を完成する。

1845年、葛飾北斎86歳、3度目の来訪。

上町の祭屋台の天井絵、「怒涛図」にとりかかり、翌年完成する。

岩松院の「八方睨み鳳凰図」にとりかかる。

1847年、葛飾北斎88歳、4度目の来訪。

岩松院の「八方睨み鳳凰図」を完成する。

1848年、葛飾北斎89歳、江戸に帰る。翌年、没する。

この高井鴻山と葛飾北斎の年譜は、

高井鴻山記念館に掲げられた略年譜を参考にしました。

葛飾北斎自画像、翛然楼で。

1760年~1849年。

葛飾北斎は70代のとき、江戸で、20代後半の高井鴻山と会っている。

葛飾北斎が江戸から小布施にやって来た1842年は、

水野忠邦の天保の改革で、ぜいたくが禁止され、

浮世絵は、役者、遊女を描くことが禁止された。

住みにくい江戸を離れて、小布施を訪れた。

小布施を4回訪れ、逗留しているが、岩松院の、

「八方睨み鳳凰図」は、4回目のときに完成した。

これまでに、葛飾北斎の浮世絵は、長野市の水野美術館で見ている。

「四大浮世絵師展」のチケット。

2009年10月。

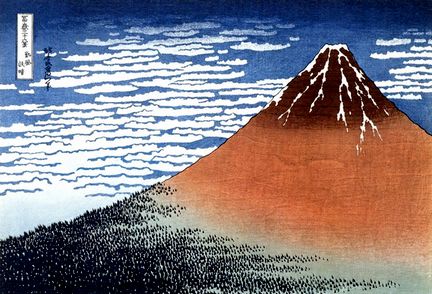

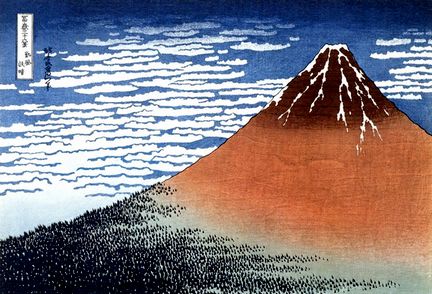

「凱風快晴」(がいふうかいせい)。1831年。

絵はがきから、水野美術館で。

赤富士といわれ、「富嶽三十六景」の代表。日本を代表する芸術。

赤富士は、松本市の日本浮世絵博物館でも見ている。

イタリア人を案内したが、

「見たことがある」と言われて、

自分のことのように、うれしかった。

葛飾北斎は、1998年、「ライフ」誌の、

「この1000年間に偉大な業績をあげた世界の人物100人」で、

日本人で、ただ一人選ばれている。

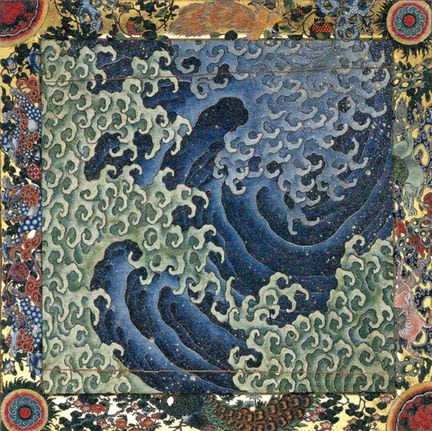

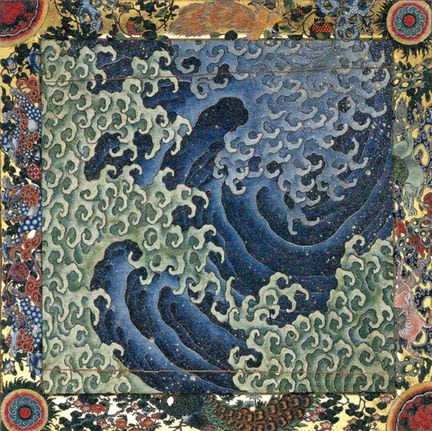

「神奈川沖浪裏」。1831年。

絵はがきから、水野美術館で。

「神奈川沖浪裏」は、大英博物館の企画展、「北斎-大波の彼方へ」

Hokusai: beyond the Great Waveに、展示されている。大英博物館の所蔵品。

タイトルは、”The Great Wave”。

赤富士も展示されている”Red Fuji”。大英博物館の所蔵品。

企画展は、2017年5月25日~8月13日。

「北斎漫画展」を江戸東京博物館で見た。

2008年2月。

北斎漫画は、55歳のときの作品。

力士、雀踊り、動物、妖怪…を描いている。

葛飾北斎の浮世絵は、

ジャポニスム、日本趣味として、

印象派のゴッホ、モネ、ドガ…に大きな影響を与えた。

葛飾北斎もまた、ヨーロッパから遠近法を学んでいる。

私は、葛飾北斎の浮世絵を持っている!

「信州 諏訪湖」。1830年-1832年ころ。

「信州 諏訪湖」は、藍のグラデーション。

松本の古書店、青翰堂(せいかんどう)で見つけたもの。

「初摺りは、藍摺(あいずり)といって、藍の濃淡だけで摺ってある」

「後摺りでは、空や祠(ほこら)に色をつけた」

と、青翰堂の店主は説明してくれた。

「諏訪湖を藍にしなくて、周りの景観を藍にした」

「富士山を小さく描いて、遠近感をだしている」

と、店主はつけ加えた。

前々から探していた「信州 諏訪湖」、

まよわずに買った。2014年11月。

藍摺は、私の宝物になっている。

つぎを参照してください。

「葛飾北斎の諏訪湖を見つけた」、2014年11月23日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/3a7dc9b12a1738147665e35569e47fc8

大英博物館の企画展「北斎-大波の彼方へ」には、

小布施の北斎館から、真筆を貸し出している。

上町の祭屋台の天井絵、「怒涛図」である。

葛飾北斎の波が描かれているから、

大英博物館の企画展には、欠かせない。

北斎館。

企画展「北斎漫画の世界」が開催されていた。2017年9月25日。

上町の祭屋台、「男浪」と「女浪」。1845年。北斎館で。

「男浪」

絵はがきから、北斎館。

上町の祭屋台は、高井鴻山が私財を投じて作り上げた。

天井絵の制作には、葛飾北斎は意気に感じて、挑んだだろう。

「女浪」

周囲の縁絵は、下絵を葛飾北斎が描き、

高井鴻山が彩色したという。

「男浪」と「女浪」の真筆は貸し出し中で、複製品が展示されていたが、

2011年8月24日に訪れたときには、真筆を見ることができた。

北斎漫画には、波のスケッチがあるのだろうか?

企画展「北斎漫画の世界」で探した。2017年9月25日。

魚、動物、人物、昆虫、木、植物、風俗、妖怪…は、あったが、

波のスケッチは、なかった。

波は、上町の祭屋台の天井絵、「男浪」と「女浪」、

「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」、そして、つぎに掲載する、

東町の祭屋台の天井絵、「龍」に見ることができる。

小布施で最も古い、東町の祭屋台。

この祭屋台を、1844年に改造するとき、

高井鴻山の依頼で、葛飾北斎が天井絵を描いた。

「龍」と「鳳凰」。1844年。

「龍」

絵はがきから、北斎館。縁絵は、波。

「鳳凰」

絵はがきから、北斎館。縁絵は、ない。

「龍」、「鳳凰」ともに、真筆が展示されていた。

信州の小布施へ行くと、

葛飾北斎が80歳のとき、

「100歳まで生きられたら、まさに神妙の域まで達するであろうか」

死ぬ間際の90歳では、

「天があと五年存命させてくれれば、本物の画家になれただろうに」

と言う、才能と衰えることのない制作意欲で生みだした、

気鋭に満ちた傑作、

鳳凰図の鋭い「睨み」と、

迫力のある怒涛図の「波」を、見ることができる。

葛飾北斎の80歳、90歳の旺盛な挑戦欲と創造力、気概は、

小布施の高井鴻山の援助で、さらに昂進して、

天井画、天井絵の傑作が生まれた、

と、考えてみた。

小布施へ行くと、

「この1000年間に偉大な業績をあげた世界の人物100人」

の、日本人に逢うことができる。

「八方睨み鳳凰図」。1848年。

絵はがきから。岩松院(がんしょういん)。

小布施の豪農商で文人、高井鴻山(こうざん)の求めに応じて、描き上げた。

葛飾北斎、88歳の作品。

本堂で天井画を、見上げる。

「八方睨み」というから、眼を見た。

鮮やかな赤の中に、目が浮き出ている。

確かに、睨んでいる、眼光鋭く。

葛飾北斎は老境というのに、すごいエネルギー、情熱だ!

精巧さがあって、鳳凰が生き生きとしている。迫力に魅せられる。

270年前の作品だが、鮮やかで、色があせていない。

そして、挑戦意欲が、ほとばしり出ている。

岩松院。奥の赤い屋根が本堂。

奥は雁田山(かりだやま)。2017年9月25日。

小布施に高井鴻山記念館がある。そこには、

高井鴻山の書斎、翛然楼(ゆうぜんろう)がある。

高井鴻山は、ここで書画や読書に専念するほか、

葛飾北斎と語り合い、松代藩士の佐久間象山と国事を論じた、

と案内板にある。

高井鴻山の妖怪画。

高井鴻山記念館で。2017年9月25日。

夏季特別展、「高井鴻山の妖怪たち」を開催していた。

高井鴻山肖像画、翛然楼で。

1806年~1883年。

15歳~16歳、京都と江戸に遊学する。

1842年、葛飾北斎が、小布施に来訪。

高井鴻山が36歳、葛飾北斎が83歳のときで、

高井鴻山は、非常に喜んで、碧漪軒(へきいけん)を、

葛飾北斎の居室として与える。翌春まで滞在。

1844年、葛飾北斎85歳、再び来訪。

東町の祭屋台の天井絵、「龍」と「鳳凰」を完成する。

1845年、葛飾北斎86歳、3度目の来訪。

上町の祭屋台の天井絵、「怒涛図」にとりかかり、翌年完成する。

岩松院の「八方睨み鳳凰図」にとりかかる。

1847年、葛飾北斎88歳、4度目の来訪。

岩松院の「八方睨み鳳凰図」を完成する。

1848年、葛飾北斎89歳、江戸に帰る。翌年、没する。

この高井鴻山と葛飾北斎の年譜は、

高井鴻山記念館に掲げられた略年譜を参考にしました。

葛飾北斎自画像、翛然楼で。

1760年~1849年。

葛飾北斎は70代のとき、江戸で、20代後半の高井鴻山と会っている。

葛飾北斎が江戸から小布施にやって来た1842年は、

水野忠邦の天保の改革で、ぜいたくが禁止され、

浮世絵は、役者、遊女を描くことが禁止された。

住みにくい江戸を離れて、小布施を訪れた。

小布施を4回訪れ、逗留しているが、岩松院の、

「八方睨み鳳凰図」は、4回目のときに完成した。

これまでに、葛飾北斎の浮世絵は、長野市の水野美術館で見ている。

「四大浮世絵師展」のチケット。

2009年10月。

「凱風快晴」(がいふうかいせい)。1831年。

絵はがきから、水野美術館で。

赤富士といわれ、「富嶽三十六景」の代表。日本を代表する芸術。

赤富士は、松本市の日本浮世絵博物館でも見ている。

イタリア人を案内したが、

「見たことがある」と言われて、

自分のことのように、うれしかった。

葛飾北斎は、1998年、「ライフ」誌の、

「この1000年間に偉大な業績をあげた世界の人物100人」で、

日本人で、ただ一人選ばれている。

「神奈川沖浪裏」。1831年。

絵はがきから、水野美術館で。

「神奈川沖浪裏」は、大英博物館の企画展、「北斎-大波の彼方へ」

Hokusai: beyond the Great Waveに、展示されている。大英博物館の所蔵品。

タイトルは、”The Great Wave”。

赤富士も展示されている”Red Fuji”。大英博物館の所蔵品。

企画展は、2017年5月25日~8月13日。

「北斎漫画展」を江戸東京博物館で見た。

2008年2月。

北斎漫画は、55歳のときの作品。

力士、雀踊り、動物、妖怪…を描いている。

葛飾北斎の浮世絵は、

ジャポニスム、日本趣味として、

印象派のゴッホ、モネ、ドガ…に大きな影響を与えた。

葛飾北斎もまた、ヨーロッパから遠近法を学んでいる。

私は、葛飾北斎の浮世絵を持っている!

「信州 諏訪湖」。1830年-1832年ころ。

「信州 諏訪湖」は、藍のグラデーション。

松本の古書店、青翰堂(せいかんどう)で見つけたもの。

「初摺りは、藍摺(あいずり)といって、藍の濃淡だけで摺ってある」

「後摺りでは、空や祠(ほこら)に色をつけた」

と、青翰堂の店主は説明してくれた。

「諏訪湖を藍にしなくて、周りの景観を藍にした」

「富士山を小さく描いて、遠近感をだしている」

と、店主はつけ加えた。

前々から探していた「信州 諏訪湖」、

まよわずに買った。2014年11月。

藍摺は、私の宝物になっている。

つぎを参照してください。

「葛飾北斎の諏訪湖を見つけた」、2014年11月23日。

http://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/3a7dc9b12a1738147665e35569e47fc8

大英博物館の企画展「北斎-大波の彼方へ」には、

小布施の北斎館から、真筆を貸し出している。

上町の祭屋台の天井絵、「怒涛図」である。

葛飾北斎の波が描かれているから、

大英博物館の企画展には、欠かせない。

北斎館。

企画展「北斎漫画の世界」が開催されていた。2017年9月25日。

上町の祭屋台、「男浪」と「女浪」。1845年。北斎館で。

「男浪」

絵はがきから、北斎館。

上町の祭屋台は、高井鴻山が私財を投じて作り上げた。

天井絵の制作には、葛飾北斎は意気に感じて、挑んだだろう。

「女浪」

周囲の縁絵は、下絵を葛飾北斎が描き、

高井鴻山が彩色したという。

「男浪」と「女浪」の真筆は貸し出し中で、複製品が展示されていたが、

2011年8月24日に訪れたときには、真筆を見ることができた。

北斎漫画には、波のスケッチがあるのだろうか?

企画展「北斎漫画の世界」で探した。2017年9月25日。

魚、動物、人物、昆虫、木、植物、風俗、妖怪…は、あったが、

波のスケッチは、なかった。

波は、上町の祭屋台の天井絵、「男浪」と「女浪」、

「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」、そして、つぎに掲載する、

東町の祭屋台の天井絵、「龍」に見ることができる。

小布施で最も古い、東町の祭屋台。

この祭屋台を、1844年に改造するとき、

高井鴻山の依頼で、葛飾北斎が天井絵を描いた。

「龍」と「鳳凰」。1844年。

「龍」

絵はがきから、北斎館。縁絵は、波。

「鳳凰」

絵はがきから、北斎館。縁絵は、ない。

「龍」、「鳳凰」ともに、真筆が展示されていた。

信州の小布施へ行くと、

葛飾北斎が80歳のとき、

「100歳まで生きられたら、まさに神妙の域まで達するであろうか」

死ぬ間際の90歳では、

「天があと五年存命させてくれれば、本物の画家になれただろうに」

と言う、才能と衰えることのない制作意欲で生みだした、

気鋭に満ちた傑作、

鳳凰図の鋭い「睨み」と、

迫力のある怒涛図の「波」を、見ることができる。

葛飾北斎の80歳、90歳の旺盛な挑戦欲と創造力、気概は、

小布施の高井鴻山の援助で、さらに昂進して、

天井画、天井絵の傑作が生まれた、

と、考えてみた。

小布施へ行くと、

「この1000年間に偉大な業績をあげた世界の人物100人」

の、日本人に逢うことができる。