「乗鞍岳」は3,000メートル級の山。

最高峰は剣ヶ峰3,026メートル。

左から高天ヶ原T、剣ヶ峰K、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。

乗鞍高原スキー場の駐車場から。2013年12月。

「乗鞍岳」は松本城からも見ることができる。2014年2月。

高天ヶ原T、剣ヶ峰K、朝日岳A、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。

松本市街から見ることができる乗鞍岳だから、眺望は期待できる。

右端にある「大黒岳」2,771メートルに登ると、四方を見渡すことができる。

大黒岳の北には「槍ヶ岳」Y、「穂高連峰」Hが見える。2013年9月。

大黒岳から「畳平」(たたみだいら)を見下ろす。

この畳平までバスで上がってきた。2、702メートル。

「乗鞍高原」からの「乗鞍エコーライン」の終点であり、

岐阜県側から上がる「乗鞍スカイライン」の終点でもある。

奥は里見岳2,824メートル、手前は鶴ヶ池。

松本から乗鞍高原へは、乗鞍観光センター前まで車で上がる。

電車とバスでは、松本から新島々線で新島々へ行き、

バスに乗り換えて乗鞍観光センター前へ。

低公害バスは、乗鞍観光センター前を毎時に出て、

乗鞍エコーラインを走り、50分で終点の畳平へ。

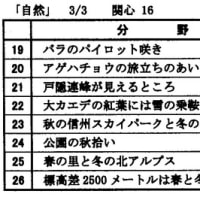

「乗鞍エコーライン」。2013年10月。

秋は、紅葉狩りや登山、スキー客を乗せて、低公害バスが上がって行く。

乗鞍観光センター前を午後2時発のバスが6台も上がる。

シーズン中は多くのお客さんでにぎわう。

冬季は大雪のためにクローズ。

除雪して5月中旬に、「肩の小屋口」まで開通する。

雪の壁は、所により5メートルはある。2014年6月14日。

乗鞍エコーラインが、畳平まで全線開通するのは7月から。

大黒岳から南には、乗鞍岳の最高峰、剣ヶ峰Kが見える。

剣ヶ峰Kへ登るルートがわかる。

写真の右下にある畳平から、

手前の富士見岳Fに一旦登ってから、先を下りる。

それか、右を迂回して、コロナ観測所Cの左下に行く。

そして、朝日岳Aの横を回って、蚕玉岳(こだまだけ)Dから、

剣ヶ峰Kに登る。2013年9月撮影。

乗鞍岳の最高峰「剣ヶ峰」3,026メートルに登る。2008年9月。

畳平2、702メートルから、剣ヶ峰までは、1時間半ほどの登り。

3,000メートル級にしては、夏場は登りやすい山。

ただ、3,000メートル級の山だから、

夏でも寒さ対策が必要、それに、

くるぶしを覆う靴が望ましい。

剣ヶ峰からの眺めは素晴らしい。

北には「槍ヶ岳」、「穂高連峰」と北アルプス、

南東には「八ヶ岳」、「南アルプス」、「富士山」、「中央アルプス」、

南には「御嶽山」を望むことができる。

北には「槍ヶ岳」と「穂高連峰」が見える。2008年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。手前には焼岳V。

槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。

北側は、登ってきた方向を振り返ることになるが、

コロナ観測所Cの右下に見える平坦な道を、肩の小屋Nに向う。

夏でも雪が残る「大雪渓」Sが見える。

奥はコロナ観測所Cで摩利支天岳Mにある。その左は不動岳。

左の赤い屋根は東大宇宙線研究所T。

肩の小屋Nからは、平坦な道に分かれて、

手前の山道を上がり、蚕玉岳(こだまだけ)Dを目指す。

ここからは、くるぶしを覆う靴が望ましい。

屋根に石が乗っている頂上小屋Pのわきを通って、剣ヶ峰に登る。

右下には乗鞍エコーラインEとバス停の「肩の小屋口」Bが見える。

バス停の肩の小屋口から、終点の畳平までは、さらに5分ほど上がる。

白は大雪渓Sで、1年中、雪が消えることがない。

肩の小屋口には「剣ヶ峰登山口」の標識があって、

剣ヶ峰へのルートは、大雪渓Sの右を上がり、

肩の小屋Nに出る。

肩の小屋口からは、スキーヤーも大雪渓Sに登る。2013年9月。

剣ヶ峰Kには、摩利支天岳Mのコロナ観測所Cを見ながら登ると、肩の小屋Nに出る。

肩の小屋Nで、右からの畳平からのコースと合流する。

そして、蚕玉岳(こだまだけ)Dを経て、剣ヶ峰Kへ。

「大雪渓」。

1年中、雪が消えることがないから、スキーヤーにはたまらない。2013年9月。

北側方面は槍ヶ岳Y、穂高連峰H。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。手前には焼岳Vがある。

槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。野口五郎岳Nとの間には、

右から白馬鑓ヶ岳、白馬岳、針ノ木岳などが見える。

大黒岳から。2013年9月。

剣ヶ峰からは、南東に「南アルプス」が見える。2008年9月。

⇒富士山が北岳の左に顔を出す。北岳は3,193メートルで、日本で第2位の高さ。

左端の三角は、南アルプスの甲斐駒ヶ岳(2,967メートル)。

富士山を拡大すると、

右の北岳と左の仙丈ヶ岳(3,033メートル)の間にぼんやりとある。

剣ヶ峰の南には「御嶽山」(3,067メートル)が見える。

右手前は「大日岳」。

乗鞍岳からの眺めはいい。

槍ヶ岳、穂高連峰、北アルプス、

浅間山、八ヶ岳、南アルプス、富士山、

中央アルプス、御嶽山を望むことができた。

最後に、槍ヶ岳、穂高連峰の「朝焼け」。肩の小屋口から、2013年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。右には常念岳J。

乗鞍観光センター前を、朝4時10分の「ご来光バス」に乗り、

「乗鞍エコーライン」を上がって、肩の小屋口から、

燃ゆる北アルプスを見ることができる。

最高峰は剣ヶ峰3,026メートル。

左から高天ヶ原T、剣ヶ峰K、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。

乗鞍高原スキー場の駐車場から。2013年12月。

「乗鞍岳」は松本城からも見ることができる。2014年2月。

高天ヶ原T、剣ヶ峰K、朝日岳A、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。

松本市街から見ることができる乗鞍岳だから、眺望は期待できる。

右端にある「大黒岳」2,771メートルに登ると、四方を見渡すことができる。

大黒岳の北には「槍ヶ岳」Y、「穂高連峰」Hが見える。2013年9月。

大黒岳から「畳平」(たたみだいら)を見下ろす。

この畳平までバスで上がってきた。2、702メートル。

「乗鞍高原」からの「乗鞍エコーライン」の終点であり、

岐阜県側から上がる「乗鞍スカイライン」の終点でもある。

奥は里見岳2,824メートル、手前は鶴ヶ池。

松本から乗鞍高原へは、乗鞍観光センター前まで車で上がる。

電車とバスでは、松本から新島々線で新島々へ行き、

バスに乗り換えて乗鞍観光センター前へ。

低公害バスは、乗鞍観光センター前を毎時に出て、

乗鞍エコーラインを走り、50分で終点の畳平へ。

「乗鞍エコーライン」。2013年10月。

秋は、紅葉狩りや登山、スキー客を乗せて、低公害バスが上がって行く。

乗鞍観光センター前を午後2時発のバスが6台も上がる。

シーズン中は多くのお客さんでにぎわう。

冬季は大雪のためにクローズ。

除雪して5月中旬に、「肩の小屋口」まで開通する。

雪の壁は、所により5メートルはある。2014年6月14日。

乗鞍エコーラインが、畳平まで全線開通するのは7月から。

大黒岳から南には、乗鞍岳の最高峰、剣ヶ峰Kが見える。

剣ヶ峰Kへ登るルートがわかる。

写真の右下にある畳平から、

手前の富士見岳Fに一旦登ってから、先を下りる。

それか、右を迂回して、コロナ観測所Cの左下に行く。

そして、朝日岳Aの横を回って、蚕玉岳(こだまだけ)Dから、

剣ヶ峰Kに登る。2013年9月撮影。

乗鞍岳の最高峰「剣ヶ峰」3,026メートルに登る。2008年9月。

畳平2、702メートルから、剣ヶ峰までは、1時間半ほどの登り。

3,000メートル級にしては、夏場は登りやすい山。

ただ、3,000メートル級の山だから、

夏でも寒さ対策が必要、それに、

くるぶしを覆う靴が望ましい。

剣ヶ峰からの眺めは素晴らしい。

北には「槍ヶ岳」、「穂高連峰」と北アルプス、

南東には「八ヶ岳」、「南アルプス」、「富士山」、「中央アルプス」、

南には「御嶽山」を望むことができる。

北には「槍ヶ岳」と「穂高連峰」が見える。2008年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。手前には焼岳V。

槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。

北側は、登ってきた方向を振り返ることになるが、

コロナ観測所Cの右下に見える平坦な道を、肩の小屋Nに向う。

夏でも雪が残る「大雪渓」Sが見える。

奥はコロナ観測所Cで摩利支天岳Mにある。その左は不動岳。

左の赤い屋根は東大宇宙線研究所T。

肩の小屋Nからは、平坦な道に分かれて、

手前の山道を上がり、蚕玉岳(こだまだけ)Dを目指す。

ここからは、くるぶしを覆う靴が望ましい。

屋根に石が乗っている頂上小屋Pのわきを通って、剣ヶ峰に登る。

右下には乗鞍エコーラインEとバス停の「肩の小屋口」Bが見える。

バス停の肩の小屋口から、終点の畳平までは、さらに5分ほど上がる。

白は大雪渓Sで、1年中、雪が消えることがない。

肩の小屋口には「剣ヶ峰登山口」の標識があって、

剣ヶ峰へのルートは、大雪渓Sの右を上がり、

肩の小屋Nに出る。

肩の小屋口からは、スキーヤーも大雪渓Sに登る。2013年9月。

剣ヶ峰Kには、摩利支天岳Mのコロナ観測所Cを見ながら登ると、肩の小屋Nに出る。

肩の小屋Nで、右からの畳平からのコースと合流する。

そして、蚕玉岳(こだまだけ)Dを経て、剣ヶ峰Kへ。

「大雪渓」。

1年中、雪が消えることがないから、スキーヤーにはたまらない。2013年9月。

北側方面は槍ヶ岳Y、穂高連峰H。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。手前には焼岳Vがある。

槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。野口五郎岳Nとの間には、

右から白馬鑓ヶ岳、白馬岳、針ノ木岳などが見える。

大黒岳から。2013年9月。

剣ヶ峰からは、南東に「南アルプス」が見える。2008年9月。

⇒富士山が北岳の左に顔を出す。北岳は3,193メートルで、日本で第2位の高さ。

左端の三角は、南アルプスの甲斐駒ヶ岳(2,967メートル)。

富士山を拡大すると、

右の北岳と左の仙丈ヶ岳(3,033メートル)の間にぼんやりとある。

剣ヶ峰の南には「御嶽山」(3,067メートル)が見える。

右手前は「大日岳」。

乗鞍岳からの眺めはいい。

槍ヶ岳、穂高連峰、北アルプス、

浅間山、八ヶ岳、南アルプス、富士山、

中央アルプス、御嶽山を望むことができた。

最後に、槍ヶ岳、穂高連峰の「朝焼け」。肩の小屋口から、2013年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。右には常念岳J。

乗鞍観光センター前を、朝4時10分の「ご来光バス」に乗り、

「乗鞍エコーライン」を上がって、肩の小屋口から、

燃ゆる北アルプスを見ることができる。