11月10日は京都大学ホームカミングデイ。

そのイベントの一つとして、清風荘特別公開が行われました。

高い樹木で密閉された清風荘(左京区田中開田町)の前を通るたびに、

「このお屋敷は何かしら?」

と興味津々だったので、いつか公開されるのを待ち望んでいました。

京大時計台記念館ホールでPさん、TYさんと待ち合わせ、

京大同窓生のPさんに相伴させて頂き、三人で清風荘へ向いました。

玄関前庭のクロチク

八月潮高海気豪・・・

清風荘は、明治40年(1907)に西園寺公望の弟の住友春翠が

徳大寺家より譲り受け、公望の京都での別邸とし、清風荘と名づけられ、

昭和19年(1944)、住友家より京都帝国大学(現・京都大学)に寄贈されました。

七代目小川治兵衛(植治)によって明治45年から大正2年に造られた庭園は、

昭和26年(1951)に国の名勝に指定されています。

建物は、大工棟梁・八木甚兵衛によって明治43年着工、大正2年竣工し、

平成24年(2012)に主屋、茶室など12棟が国・重要文化財に指定されました。

今回は、そのお披露目の特別公開のようです。

茶室「保真斎(ほしんさい)」

茶室の天井

最初に、10時30分から第一会合室で始まる茶席へ入りました。

思いがけず紅葉の美しい庭を眺めながら薄茶を頂戴し、感激しました。

担当は京大心茶会です。

みなさま着物で、お運びなど丁寧な応対をして頂き、感心しました。

今度はお点前もぜひしてね・・・。

お茶席に使われた第一会議室

第二会議室

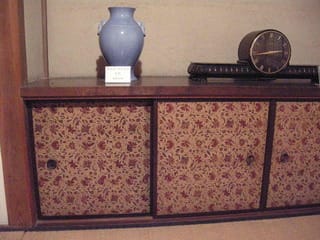

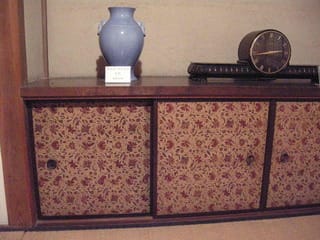

女性用の部屋がありました。

小襖に貼られている更紗、鏡台等の家具が何となく艶やかです。

住んでいたのは、西園寺公の想い人だったかもしれませんね。

見学者が京大関係者に限られているせいか、建物と庭園をゆったりと

観ることができました。

紅葉もきれいですが、松が見事でした。

築山に手入れの行き届いたアカマツがたくさん植えられていて、

松が大好きな暁庵には嬉しいお庭です。

緋毛氈を敷いた腰掛に座って、紅葉が見ごろの庭を眺めていると、

俳句の吟行らしき方が隣りにいらっしゃいました。

「吟行ですか?」

「ええ、でもなかなかできなくって・・・七句つくらないと!」

「あらっ!七句は大変ですね。お邪魔しました・・」

みんな思い思いに楽しんでいるようでした。

そのイベントの一つとして、清風荘特別公開が行われました。

高い樹木で密閉された清風荘(左京区田中開田町)の前を通るたびに、

「このお屋敷は何かしら?」

と興味津々だったので、いつか公開されるのを待ち望んでいました。

京大時計台記念館ホールでPさん、TYさんと待ち合わせ、

京大同窓生のPさんに相伴させて頂き、三人で清風荘へ向いました。

玄関前庭のクロチク

八月潮高海気豪・・・

清風荘は、明治40年(1907)に西園寺公望の弟の住友春翠が

徳大寺家より譲り受け、公望の京都での別邸とし、清風荘と名づけられ、

昭和19年(1944)、住友家より京都帝国大学(現・京都大学)に寄贈されました。

七代目小川治兵衛(植治)によって明治45年から大正2年に造られた庭園は、

昭和26年(1951)に国の名勝に指定されています。

建物は、大工棟梁・八木甚兵衛によって明治43年着工、大正2年竣工し、

平成24年(2012)に主屋、茶室など12棟が国・重要文化財に指定されました。

今回は、そのお披露目の特別公開のようです。

茶室「保真斎(ほしんさい)」

茶室の天井

最初に、10時30分から第一会合室で始まる茶席へ入りました。

思いがけず紅葉の美しい庭を眺めながら薄茶を頂戴し、感激しました。

担当は京大心茶会です。

みなさま着物で、お運びなど丁寧な応対をして頂き、感心しました。

今度はお点前もぜひしてね・・・。

お茶席に使われた第一会議室

第二会議室

女性用の部屋がありました。

小襖に貼られている更紗、鏡台等の家具が何となく艶やかです。

住んでいたのは、西園寺公の想い人だったかもしれませんね。

見学者が京大関係者に限られているせいか、建物と庭園をゆったりと

観ることができました。

紅葉もきれいですが、松が見事でした。

築山に手入れの行き届いたアカマツがたくさん植えられていて、

松が大好きな暁庵には嬉しいお庭です。

緋毛氈を敷いた腰掛に座って、紅葉が見ごろの庭を眺めていると、

俳句の吟行らしき方が隣りにいらっしゃいました。

「吟行ですか?」

「ええ、でもなかなかできなくって・・・七句つくらないと!」

「あらっ!七句は大変ですね。お邪魔しました・・」

みんな思い思いに楽しんでいるようでした。