今日はお休みです。

と言いながら

昨日だったか・・・大井町から撮ったブルーインパルスです。

スタジオでレリーズの代わりに使うセルフタイマー(2秒)を切っていなかったので・・・それに気がついたのはブルーインパルスが去った1分後でした。

昔のカメラバックを撮ってみました。

こちらサイドに増田さんの制作したエッチング板「ゲーゼルシャフト・フュア・アイゼンバーン・クンデ」の文字が貼られていました。 ドイツ語で「鉄道研究会」です。

増田さんの西ドイツの撮り鉄仲間の作文です。

西ドイツ人は誰も笑わないし、大真面目で「頑張って来い」と送り出してくれましたが、東ドイツの人民は誰もが指を指して笑いました。

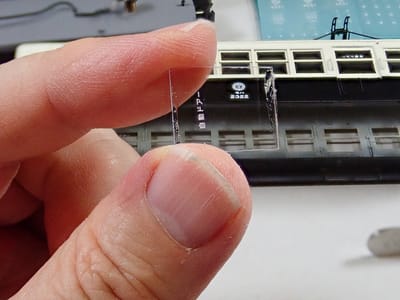

前側です。

88623[長]の自作銘板?プラスチックのおもちゃですが。

「2」が飛んで無くなっています。

日本の蒸機末期にはもう「2」はなくなっていました。

中はこんな風でした。

レンズキャップを外していますが、付けておいた方が良い記録だったかもしれません。

バケペン(PENTAX 6×7)が2台、レンズは90mm150mm300mmです。

バケペン導入時、ボディー+150mmのセット1台でした。

泣いても笑ってもこの組み合わせだけでした。

徐々に増えていったのです。

90mmはレンズシャッター付きでした。 今見当たりません。(後々になって発売された90mm F2.8は今もあります)

東ドイツ訪問時は75mmだったかもしれません。 75/150/300です。

カメラバックは「銀箱」はやめようね・・・というのが増田さんとの申し合わせでした。

鉄ちゃんに見えない・・・普通の一般人に見える荷物を心がけたのです。 それでも8回捕りました。

バケペンの一族です。

手前が1台目、TTL付ペンタプリズムです。

左が2台目、右が3台目(1台目が使い潰しになってきてTTL付で買い直しました)

奥が4台目、“67Ⅱ“ というカメラです。

フィルム時代はバケペンが最強だったと思います。

6×6とは大きな差がありました。

その差は、現像(自分でやっていました)に失敗してフィルム中央部と端の現像進み具合に差が生じた場合、画面の左右に差が出る66と画面の上下に差が出る67は比較にならないほどの差がありました。

東ドイツ一回目の時、実を言えばハッセル500CM+80mm/250mmフィルムバック2個だったのです(ハッセルは比較的早い時代に売ってしまいました)

それプラス「4‘×5‘」を持っていったのです。(4インチ×5インチ)

「シノゴ」に対する憧れが強かったからです。

「シノゴ」がゴツいからハッセルというとんでも無い作戦を考えたのです。

しかし、

同じ場所で似た様な構図で撮った増田泉さんのバケペンにはっきり言ってハッセルは大きな差をつけられました。

1/500のレンズシャッターではなかなか止まりません。

流し撮りにする以外になかったのです。

時代は進んで放送用カムコーダーを持ち歩く様になった中国テツ時代はバケペン2台レンズは105mmと150mmでした。

300mmは使いませんでした。

バケペン2台とそのレンズ2本はカムコーダーを入れるバッグの隙間に全部入りました。

カムコーダーのファインダーの前側は放送用ズームレンズですが、その上に105mm付バケペンがぴったり入ったのです。

いざというとき、5秒確実必殺の6×7のシャッターが切れたのです。

カムコーダーがいかに大きくて重かったかが判ります。

もう一台はレンズとバラしてカムコーダーのレンズの左右に振り分けていました。

デジカメの時代がどんなに有難いかですね!

中国の蒸機もデジカメを待たずに去っていきました。

それでも2009年以降の中国やインドネシアはデジカメ、カムコーダーはHDのHDW-750になっても全く目方は変わらなかったですが、バケペンだとどんなに削っても50kgはあった荷物が40kgになったのは大きかったです。

苦しかったけど懐かしいバケペン(化物ペンタックス・・・デカペンという人もいます)です。 鉄ちゃんが開発した鉄道写真に特化したカメラだと思います。

と言いながら

昨日だったか・・・大井町から撮ったブルーインパルスです。

スタジオでレリーズの代わりに使うセルフタイマー(2秒)を切っていなかったので・・・それに気がついたのはブルーインパルスが去った1分後でした。

昔のカメラバックを撮ってみました。

こちらサイドに増田さんの制作したエッチング板「ゲーゼルシャフト・フュア・アイゼンバーン・クンデ」の文字が貼られていました。 ドイツ語で「鉄道研究会」です。

増田さんの西ドイツの撮り鉄仲間の作文です。

西ドイツ人は誰も笑わないし、大真面目で「頑張って来い」と送り出してくれましたが、東ドイツの人民は誰もが指を指して笑いました。

前側です。

88623[長]の自作銘板?プラスチックのおもちゃですが。

「2」が飛んで無くなっています。

日本の蒸機末期にはもう「2」はなくなっていました。

中はこんな風でした。

レンズキャップを外していますが、付けておいた方が良い記録だったかもしれません。

バケペン(PENTAX 6×7)が2台、レンズは90mm150mm300mmです。

バケペン導入時、ボディー+150mmのセット1台でした。

泣いても笑ってもこの組み合わせだけでした。

徐々に増えていったのです。

90mmはレンズシャッター付きでした。 今見当たりません。(後々になって発売された90mm F2.8は今もあります)

東ドイツ訪問時は75mmだったかもしれません。 75/150/300です。

カメラバックは「銀箱」はやめようね・・・というのが増田さんとの申し合わせでした。

鉄ちゃんに見えない・・・普通の一般人に見える荷物を心がけたのです。 それでも8回捕りました。

バケペンの一族です。

手前が1台目、TTL付ペンタプリズムです。

左が2台目、右が3台目(1台目が使い潰しになってきてTTL付で買い直しました)

奥が4台目、“67Ⅱ“ というカメラです。

フィルム時代はバケペンが最強だったと思います。

6×6とは大きな差がありました。

その差は、現像(自分でやっていました)に失敗してフィルム中央部と端の現像進み具合に差が生じた場合、画面の左右に差が出る66と画面の上下に差が出る67は比較にならないほどの差がありました。

東ドイツ一回目の時、実を言えばハッセル500CM+80mm/250mmフィルムバック2個だったのです(ハッセルは比較的早い時代に売ってしまいました)

それプラス「4‘×5‘」を持っていったのです。(4インチ×5インチ)

「シノゴ」に対する憧れが強かったからです。

「シノゴ」がゴツいからハッセルというとんでも無い作戦を考えたのです。

しかし、

同じ場所で似た様な構図で撮った増田泉さんのバケペンにはっきり言ってハッセルは大きな差をつけられました。

1/500のレンズシャッターではなかなか止まりません。

流し撮りにする以外になかったのです。

時代は進んで放送用カムコーダーを持ち歩く様になった中国テツ時代はバケペン2台レンズは105mmと150mmでした。

300mmは使いませんでした。

バケペン2台とそのレンズ2本はカムコーダーを入れるバッグの隙間に全部入りました。

カムコーダーのファインダーの前側は放送用ズームレンズですが、その上に105mm付バケペンがぴったり入ったのです。

いざというとき、5秒確実必殺の6×7のシャッターが切れたのです。

カムコーダーがいかに大きくて重かったかが判ります。

もう一台はレンズとバラしてカムコーダーのレンズの左右に振り分けていました。

デジカメの時代がどんなに有難いかですね!

中国の蒸機もデジカメを待たずに去っていきました。

それでも2009年以降の中国やインドネシアはデジカメ、カムコーダーはHDのHDW-750になっても全く目方は変わらなかったですが、バケペンだとどんなに削っても50kgはあった荷物が40kgになったのは大きかったです。

苦しかったけど懐かしいバケペン(化物ペンタックス・・・デカペンという人もいます)です。 鉄ちゃんが開発した鉄道写真に特化したカメラだと思います。