[見にくかったので図版を更改しました 27日 9.23][註記 2011.3.16 追加]

「科学技術は大災害を予測できない」、早い話、地震の発生地点、発生時期、規模等々の完璧な予知は、現在のところできない。

そうである以上、大災害を回避したいのならば、都市への集中をやめること、そういう都市計画が必要、というのが先回紹介した書の内容の一部。

簡単に言えば、「科学技術」なるもので、「地震被害」等の発生を押え込むことはできない、ということ。

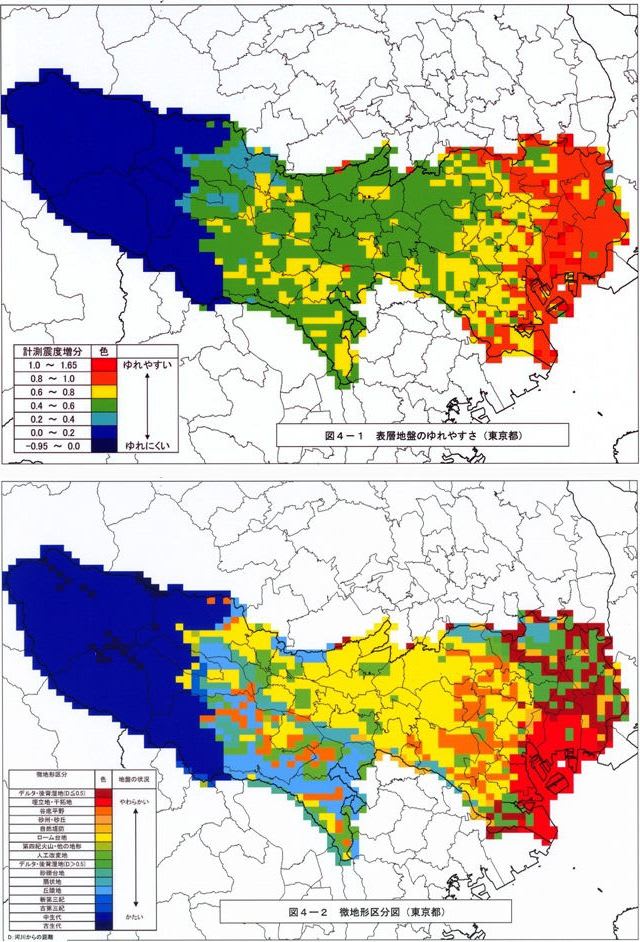

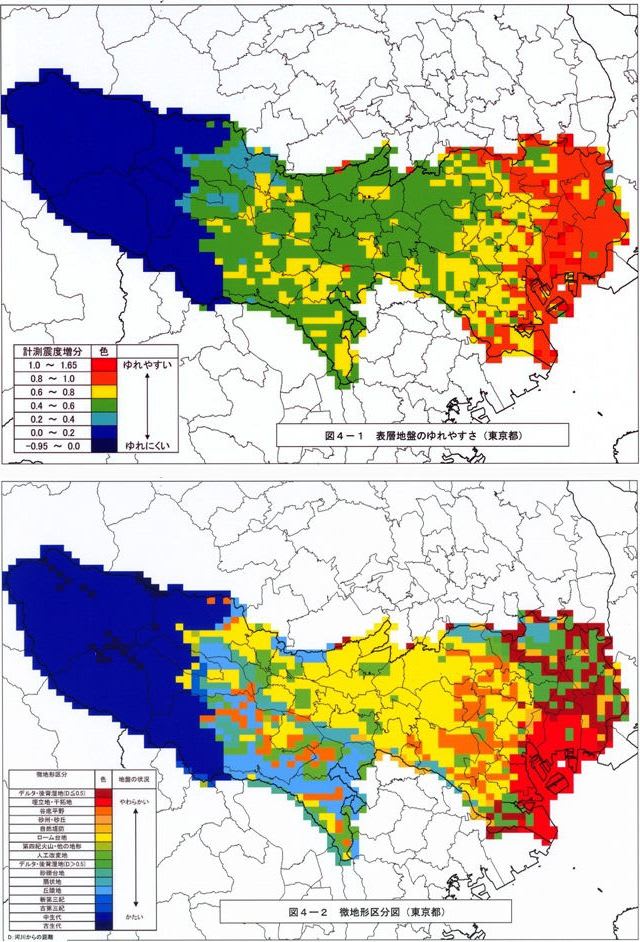

そこで、いつであったか紹介した「地震のゆれやすさマップ」(内閣府編:インターネットで公開、下記註)のなかから、東京地区の詳細マップ:「表層の揺れやすさマップ」と「東京の微地形区分図」を以下に転載します。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/da1ac6204ccfee6d9671035bab31678a

上の図相互を対照すると、「揺れやすさ」と「地形(地盤)」とは、あたりまえですが、密接な関係にあることが分ります。

では、このような「特性のある地域」である東京に、人はどのように張り付いているのでしょうか。

その様子を知るために「ランドサット画像」を見てみます。

この「ランドサット画像」は、1994年刊の「日本大地図帳」(平凡社)からの転載です。

「ランドサット画像」では、赤色部分が草木のある所。赤が濃いほど草木の密度も濃い。

なお、紅葉は黄色で示されるそうです(赤城から那須にかけての一部に見られます)。

青い部分は、草木の少ない裸地(水田跡も含まれる)で、建物が多い所も青く示され、都市化の著しい部分ほど青色が濃くなります。乾いた裸地は白くなっています。

白い箇所で、北側に黒い影があるのは雲とのこと(この図にはないようです)。

この画像撮影時からは約15年は経っていますから、現在は、この画像よりも青の色の領分は広くなり、色合いは更に濃くなっているはずです。

この画像と、先のマップを対照すると、最も地盤が悪く、揺れも大きい地区が密集地区である、ということが分り、さらに、比較的安全な地区ほど都市化が進んでいないこと:地盤の良いところほど人口が少ない、ということもよく分ります。

全国的に観ても、同じ傾向にあるはずです。

そして、まことに皮肉なことですが、地震の被災の少ないであろう地域、それはいわゆる「過疎地」である、ということも分ります。

註 ただし、東日本(東北日本)の山間部には、「地すべり」多発の場所があります。

東日本は、西日本(西南日本)に比べて、地層が新しく、火山活動も多く、

その噴出物の堆積層が多いからのようです。

そこでは、地震にともない、大規模な「地すべり」を起こします。

そして、そういう所には、昔は人は住み着きませんでした。

江戸のランドサット画像があったら、こんな具合には青くない(都市化していない)でしょう。

海外の例でも、古くから人が住んでいた地域は、震災の程度が小さいことが、よく知られています。

「科学技術が発達した」と言われる現代の方が、昔の人びとよりも、真の意味では、合理的な判断を欠いている、と言えるのかもしれません。

なお、今回は関西のマップやランドサット画像を紹介しませんでしたが、それを見ると、なぜ阪神・淡路の震災が大きくなったか、よく分ります。

「震災」は、単に地震そのものの規模だけに拠るのではないこと、いわば「人為的」な因がかなりある、ということです。

簡単に言えば、かつては人が住まなかったような所に、人びとが住んでしまった、人びとが住まざるを得ない状況に追いやられた、ということです。

どうしてそうなったか、それを考えるのが「都市計画」である、というのが、先回紹介した「数学者」の「見解」と考えてよいでしょう。

註 この点については、2010年3月に、「災害防止には、木造建築禁止が一番?!」でも触れました。[2011.3.16 追加]

今の日本の都市計画は、金儲けの手段の策に成り下がっているのでは、と私は思います。その一つの証が、地価の下落を嘆くところに表れています。地価が下がると、実入りが減る・・・というわけ。

近世までは、人にとって、土地は「天からの預かり物」だった・・・・。土地で金儲けをするなど、考えなかったのでは。

「科学技術は大災害を予測できない」、早い話、地震の発生地点、発生時期、規模等々の完璧な予知は、現在のところできない。

そうである以上、大災害を回避したいのならば、都市への集中をやめること、そういう都市計画が必要、というのが先回紹介した書の内容の一部。

簡単に言えば、「科学技術」なるもので、「地震被害」等の発生を押え込むことはできない、ということ。

そこで、いつであったか紹介した「地震のゆれやすさマップ」(内閣府編:インターネットで公開、下記註)のなかから、東京地区の詳細マップ:「表層の揺れやすさマップ」と「東京の微地形区分図」を以下に転載します。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/da1ac6204ccfee6d9671035bab31678a

上の図相互を対照すると、「揺れやすさ」と「地形(地盤)」とは、あたりまえですが、密接な関係にあることが分ります。

では、このような「特性のある地域」である東京に、人はどのように張り付いているのでしょうか。

その様子を知るために「ランドサット画像」を見てみます。

この「ランドサット画像」は、1994年刊の「日本大地図帳」(平凡社)からの転載です。

「ランドサット画像」では、赤色部分が草木のある所。赤が濃いほど草木の密度も濃い。

なお、紅葉は黄色で示されるそうです(赤城から那須にかけての一部に見られます)。

青い部分は、草木の少ない裸地(水田跡も含まれる)で、建物が多い所も青く示され、都市化の著しい部分ほど青色が濃くなります。乾いた裸地は白くなっています。

白い箇所で、北側に黒い影があるのは雲とのこと(この図にはないようです)。

この画像撮影時からは約15年は経っていますから、現在は、この画像よりも青の色の領分は広くなり、色合いは更に濃くなっているはずです。

この画像と、先のマップを対照すると、最も地盤が悪く、揺れも大きい地区が密集地区である、ということが分り、さらに、比較的安全な地区ほど都市化が進んでいないこと:地盤の良いところほど人口が少ない、ということもよく分ります。

全国的に観ても、同じ傾向にあるはずです。

そして、まことに皮肉なことですが、地震の被災の少ないであろう地域、それはいわゆる「過疎地」である、ということも分ります。

註 ただし、東日本(東北日本)の山間部には、「地すべり」多発の場所があります。

東日本は、西日本(西南日本)に比べて、地層が新しく、火山活動も多く、

その噴出物の堆積層が多いからのようです。

そこでは、地震にともない、大規模な「地すべり」を起こします。

そして、そういう所には、昔は人は住み着きませんでした。

江戸のランドサット画像があったら、こんな具合には青くない(都市化していない)でしょう。

海外の例でも、古くから人が住んでいた地域は、震災の程度が小さいことが、よく知られています。

「科学技術が発達した」と言われる現代の方が、昔の人びとよりも、真の意味では、合理的な判断を欠いている、と言えるのかもしれません。

なお、今回は関西のマップやランドサット画像を紹介しませんでしたが、それを見ると、なぜ阪神・淡路の震災が大きくなったか、よく分ります。

「震災」は、単に地震そのものの規模だけに拠るのではないこと、いわば「人為的」な因がかなりある、ということです。

簡単に言えば、かつては人が住まなかったような所に、人びとが住んでしまった、人びとが住まざるを得ない状況に追いやられた、ということです。

どうしてそうなったか、それを考えるのが「都市計画」である、というのが、先回紹介した「数学者」の「見解」と考えてよいでしょう。

註 この点については、2010年3月に、「災害防止には、木造建築禁止が一番?!」でも触れました。[2011.3.16 追加]

今の日本の都市計画は、金儲けの手段の策に成り下がっているのでは、と私は思います。その一つの証が、地価の下落を嘆くところに表れています。地価が下がると、実入りが減る・・・というわけ。

近世までは、人にとって、土地は「天からの預かり物」だった・・・・。土地で金儲けをするなど、考えなかったのでは。