[文言改訂 12.12][標題更改 最大の不幸⇒最高の不幸 15日 8.06]

1957年、シドニー・オペラハウス(SOH)の設計競技で、ウッツォン(Jorn Utzon)の案が選ばれました。海原をゆく軽快な帆船の如き、画期的な案。

ウッツォン(Jorn Utzon)は、1918年生まれのデンマークの建築家(~2008年)。

建物は1959年に着工、1973年に竣工していますが、設計から完成に至るまでには紆余曲折がありました。

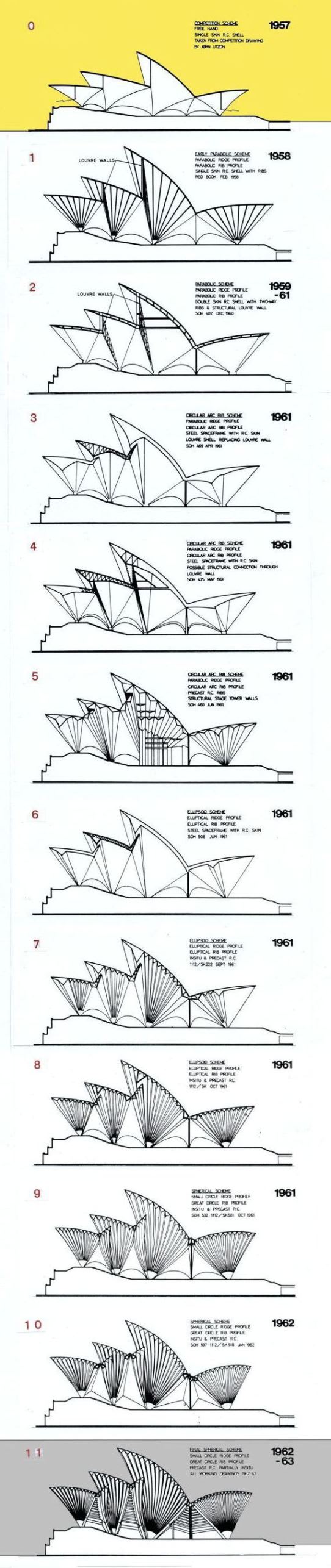

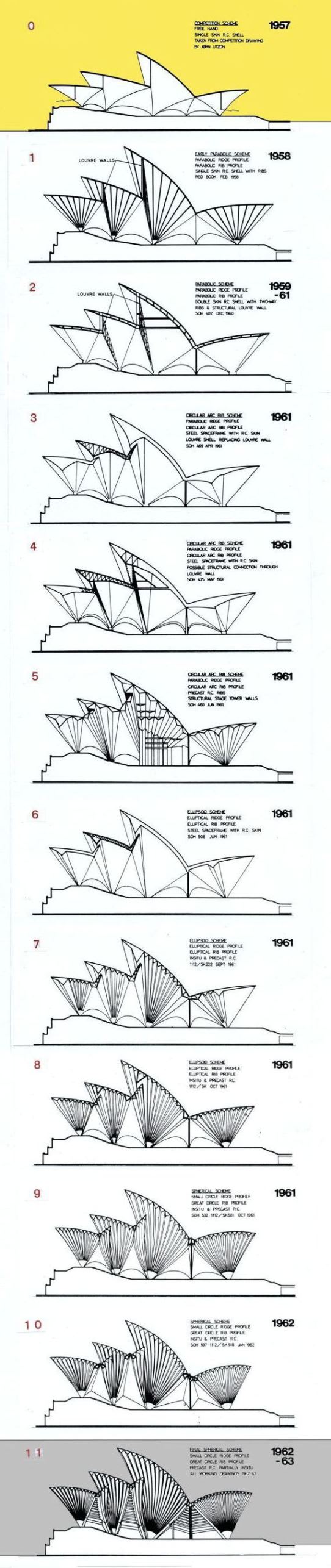

下の図は、D Walker 著“GREATE ENGINEERS”(1987年 ACADEMYEDITIONS LONDON,ST MARTINS PRESS NEWYORK 刊)に載っている原案から実施案に至る間の構造計画の変遷を示したもの。

番号0が原案、番号11が、実施に移された方法(原本とは異なる表示にし、0と11には色をかけるなど、編集し直しています)。

当初のウッツォンの構想では、鉄筋コンクリートによる「卵の殻」あるいは「貝殻」のような構造:「シェル構造」を考えていました。

しかし、その構想案は、構造の専門家からは、実現不可能とされてしまいます。そのシェルの形が実際の貝殻のように「不整形」だったからだと思われます。

構造には、英国の構造専門家オブ・アラップ(Ove Arup 1895~1988)がかかわっています。

パリ万博の頃の生まれですから、

その後の「目覚しい構造学の《発展:理論化》」の波を、まともにかぶった世代です。[文言改訂 12.12]

原案と比べたとき、完成したSOHは、それなりに異彩をはなってはいますが、原案の持つ溌剌とした動的な姿は消滅してしまった、つまり、似た形ではあるけれども別物、という感を私は否めないのです。

ウッツォン(Jorn Utzon)のつくる建物は、もっと人懐っこいのです。

ウッツォン(Jorn Utzon)を特集した雑誌(多分“ZODIAC”だったと思う)があったはずなのですが

探しましたが見付からない!見付かったら紹介します。

そこに、SOHの原案が詳しく載っていたような記憶があります。

もう少し詳しく見れば、ウッツォンの構想は、シェルではあっても、いくつかの幾何学形体を連続させて生まれるシェル形である、と理解できます。

ところが、構造計画案は、単純な幾何学形体にこだわっています。

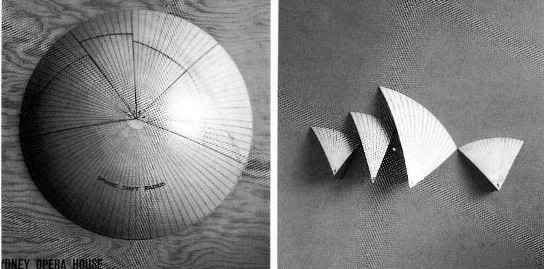

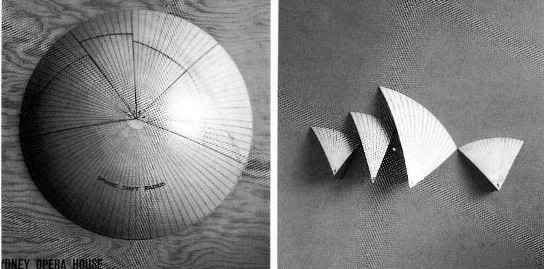

実際、実施案では、球の分割で考えていることが、先の書物に載っている次の図で明らかになります。

これは、実施された構造計画を説明したもので、左側の図のように球体を切り取り、それをそれぞれ二つ合わせると、それぞれが4ヶ所のシェルになる、というもの。

なぜ、このようにしたか。

解析が容易だからではないか、と私は見ています。

「明解な(簡単な)解析」のために、「整形」が必要不可欠だったのではないでしょうか。

しかし、幾何学的に整形の形体は、きわめて「独立性」が強く、他と交わり関わりあうことを拒否する形体です。

その性向は、たとえ分割したところで消えません。

できあがったSOHの「生硬さ」は、そこから生まれていると私には思えます。

これに対して、ウッツォンの構想は、周辺と交わり関わりあう。と言うより、「そのことを意識して」生まれた構想と考えられます。原案のもつ「動的な感じ」も、そこから生まれているのでしょう。

これは、アアルトや、先に紹介したピエティラをはじめ、多くの北欧の建築家たちに共通する「感覚」「感性」の生み出すもの。

彼らには、常に「まわり」がある。彼らのつくる建物には、常に「そこに在る人たちの目線」がある。

簡単に言えば、彼らは単に「もの」をつくっているのではないのです。ましてや、「写真映り」の良し悪しなどは念頭にありません。

建物は、単なるオブジェではないからです(最近の建物は、巨大オブジェ化しているように私には見えます)。

アアルトやピエティラなど北欧の建築家たちの発想には、常に、第一に、「そこに、人がいる」のです。あくまでも、「そこに在る人にとっての『もの』」なのです。

そして、「そこに在る人」に見えているのは、その『もの』だけではなく、「まわり」のなかの『もの』なのです。

これが、私が北欧の人たちの建物づくりに魅かれた理由です。

そしてそこに、日本の建物づくりと共通のものを見出したのです。

と言うより、だから、北欧の建物に共感をもったのだと思います。

(もっとも、最近の北欧の建物は、大分変ってきたようです。)

逆に言えば、ウッツォンの考え方は、現在の「最先端の人たち」には理解されなかったのです。私は、そう思っています。

それゆえに、まさに「現在」を象徴するかのように、「最大の不幸」が起きた、すなわち「理論が実作を追い越した」のではないでしょうか。

もしも、一時代前の構造家、マイヤール(Robert Maillart 1872~1940 スイス人:下記参照)が構造計画にかかわっていたのなら、より構想原案に近い建物になったのではないか、とも思っています。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/57cabf50891c46748c87f1af526565dc

先回のピエティラの学生会館、その構造計画図は手元の資料にはありません。

しかし、その構造設計は、意外と簡単なものだったのではないか、と思います。

たとえば、あの不整形な屋根版。

想像するに、一様のシングル配筋がなされていて、ただ、面の折れ曲がる箇所(峠や谷)は一定の幅だけダブルにする(幅は、対面する峠・谷までの距離により決める)、壁・柱に接する箇所では、壁・柱からの鉄筋を飲み込ませる・・・など、模型を見ながら、言ってみれば「定性的」「感性的」に、大工さんが木材の材寸を決めるのと同じように、決めたのではないでしょうか。何となく、私には、そう思えるのです。

そして、もしも「現在風の」構造家がかかわったならば、やたらと補強梁などが加わり、結果として総重量が増えてしまったのでは、と思います。

SOHもまた、あのような構造方式になったため、総重量はかなりのものになったのではないでしょうか。

未だに、私には、あのSOH実施案が「正解」だったとは、どうしても思えないのです。