「戦後、半世紀をはるかに超えているのに、韓国においてはまだ多くの国民の意識構造の中で植民地は終わていない」(p.26)という問題関心から出発した本書は、1970年代まで主流を占めていた植民地研究、具体的には井上清、遠山茂樹、家永三郎、大江志乃夫らの左派的、もしくはレーニン主義的立場の研究とは隔絶の差異を見せつけている。結論的に言えば、ホセ・リサールやガンジーを例に挙げながら、「植民地政府の恩恵を受け」つつ、彼らの内面的には「裏切りと報恩の葛藤が存在し」ていて、だからこそ一層、「民族主義的」立場を止揚して「人間の平等と平和を追求する」(p.176)立場からの歴史記述が必要だ、と説くことにある。この主張こそが、本書に一貫した立場である。この立場に賛同したうえで、いくつかの話題を取り上げてみたい。

1) 本書では、中心課題に植民地当局が建立した文化遺産の評価づけが大きな比重を占めている。ここで、評者が見聞した話を付け加えてみたい。中国東北部の長春には満州国皇帝の溥儀の宮殿が現存していて、今では観光名所になっている。しかし、この宮殿は仮の建物であって、終戦まじかには本宮殿を建てようとして、今の長春駅から南へ数キロの場所に敷地(公園)を用意し、その土台造りに着手していた。しかし、敗戦により計画は頓挫する。戦後、中国政府は、幸運にも残っていた設計図をもとに本格的な宮殿を建立する。現在、広大なその公園には復元された宮殿が威容をもって建っている。2010年、評者が吉林大学を訪れた時、そこの大学の先生に、こう質問した。「韓国では総督府の建物は日帝残滓ということで取り壊されたが、なぜ中国ではわざわざ復元したのですか?」その先生は笑って、「たぶん、もったいなかったからでしょう。」

その時、中国と韓国とで植民地遺産の扱いが違うのに、評者自身は戸惑ってしまいました。もっとも、歴史遺産は時の政治権力によって扱いが違います。1983年、中国の済南・曲阜にある孔子廟に行った時のこと。文化大革命が終わって7年後です。孔子廟内にあった康有為 (清朝末期の開明派)の銅像は無残に打ち砕かれたまま、そして東岳大帝を祀る岳帝廟はいまだ修復ならず、という状況でした。「文革四人組」による「四旧」打倒の爪痕、いまだ癒えずという状況は悲惨さを感じさせました。こうしてみると、時代によって、時の政権、権力の在り方によって、文化遺産は残されたり、復元されたりするものであって、韓国でも、いまは「日帝残滓」ということで破壊されていても、後世には復元されるのかも知れません。問題は、後世の人間が、いかなる歴史認識を持って植民地建造物に普遍的な美的価値を与えるか、ということになるでしょう。

2) この件で言えば、シンガポールのラッフルズの記述は興味がそそられました。軍政の問題と切り離して、文化遺産に関して本書に付け加えていえば、ラッフルズの業績は偉大です。ラッフルズ・ホテルはその一つですが、このほかラッフルズ博物館の存在も重要です。本書では触れられていないので、いささか補足しておきたい。ラッフルズを記念して命名された、この世界的に有名な博物館は、戦時中に危機に瀕しましたが、図書文献や展示品の散逸を防ぎ、その窮地を救ったのは、日本人学者の貢献でした(田中館秀三1944『南方文化施設の接収』、山路勝彦2004『台湾の植民地統治:無主の野蛮人という言説の展開』)。こうした学者の献身的行為でラッフルズの名は今もかがやき、文化遺産は守られてきました。文化遺産という観点から、こうした学者の存在は闇に消してはいけないと思いました。

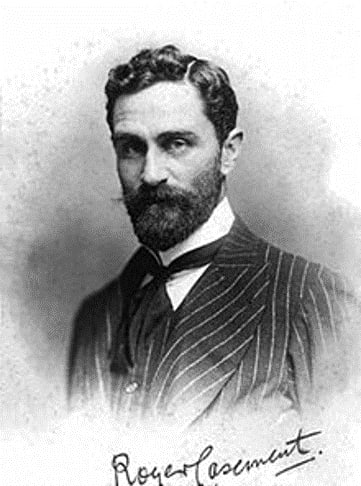

3) アイルランドのケースメントの歴史的位置づけは、日本人には馴染みが浅かっただけに、貴重な紹介です。70年代の日本で紹介されても、植民地統治に加担した人物の典型として片付けられてしまうでしょう。ここで思いされるのは、独立宣言(3・1)の唱道者で、かつ建国大学(満州国)にいた崔南善であり、有名なダンサーであった崔承喜です。こうした人たちが、ケースメントとともに、再評価されるのは、「善と悪」との二分法では歴史は語れないという基本的事柄があることです。

本書の一番の評価点は、この論点を真正面から論題に据えたことにあります。植民地統治者と一般住民との間に立つ人物、すなわちコラボレーターに光を与えることによって、歴史記述はいっそう深みを増してきます。こうして、21世紀、人類学者が組み立てる歴史研究がさらに発展し、「善悪の彼岸」に到達できるよう願っています。本書が、そのための導き手になることを期待してやみません。

東京新聞 広告10月11日