Concert 2件の先行予約で、朝から慌ただしくしていました。

出力トランスの余分なリード線をterminateして、残りを結線しました。これまでは熱収縮tubeで怪しげな処理をしていましたが、適切な部材を調達して終端。

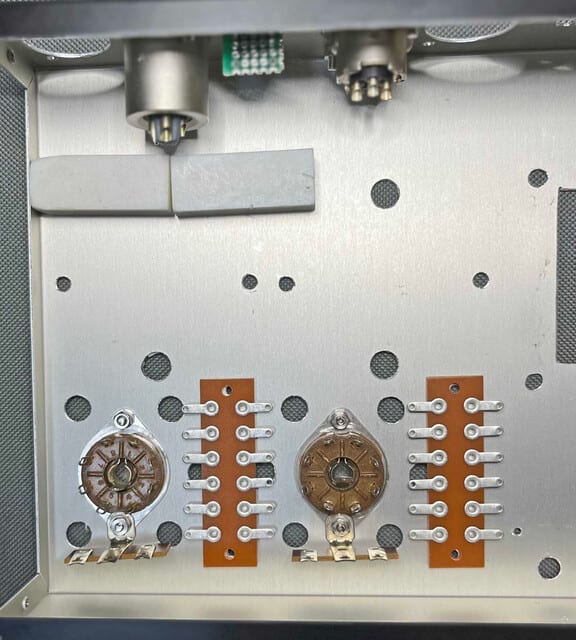

Heater電源の基板を実装し、周辺の配線をすませました。

残っている高圧電源基板も少し進展。Heatsinkのtapが少し上の位置に開いていたので、TO-3P型のMOS-FETを使うことにしました。在庫処分の一環です。

出力トランスの余分なリード線をterminateして、残りを結線しました。これまでは熱収縮tubeで怪しげな処理をしていましたが、適切な部材を調達して終端。

Heater電源の基板を実装し、周辺の配線をすませました。

残っている高圧電源基板も少し進展。Heatsinkのtapが少し上の位置に開いていたので、TO-3P型のMOS-FETを使うことにしました。在庫処分の一環です。