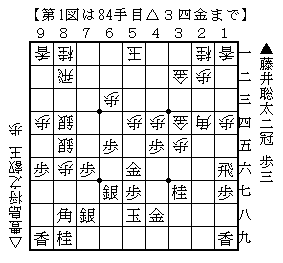

13日に指された第6期叡王戦五番勝負第五局。

振駒で藤井聡太二冠の先手で相掛かり。後手の豊島将之叡王は7筋の歩を取らせて2枚の銀を前線に繰り出していく作戦。厳密には無理があったようで,先手がうまく対処してリードを奪い,そのまま押し切ったという一局だったと思います。

この局面は金銀の働きに差があってすでに先手が有利だと思われます。ここで☗8三歩☖同飛と飛車をどかして☗4四歩と取り込みました。☖3六歩☗同飛☖3五金とされて怖いところもあるようですが☗同飛☖同角☗4五金。

確たる読みの裏付けがあったというよりは,仕方がない展開だったようですが,第2図で後手からうまい反撃がなく,一旦は☖1三角と逃げざるを得なかったので☗5四金と出て後手玉が見えてくるようになりました。

3勝2敗で藤井二冠が叡王を奪取。叡王は初の獲得になります。

第五部定理二七で最高の精神の満足summa Mentis acquiescentiaといわれるとき,この満足は自己満足acquiescentia in se ipsoを意味します。これが自己満足であるということは,ここからの考察において重要なので,この満足が自己満足であるということを論証しておきます。

自己満足という感情affectusは,第三部諸感情の定義二五において定義されています。それによれば,自己満足は基本感情affectus primariiとしては喜びlaetitiaの一種であって,もしも現実的に存在する人間が,自分自身を認識するcognoscereことによって,あるいは自分自身の働く力agendi potentiaを認識することによって喜びを感じる場合は,とくにその喜びは自己満足といわれるということになっています。

第五部定理二七の精神の最高の満足は,この要件を満たしています。なぜなら,この精神の最高の満足は第三種の認識cognitio tertii generisから生じるとされているからです。これは要するに,現実的にある人間が第三種の認識で何事かを認識することによって生じる満足なのですから,そこには当然ながら第三種の認識で何事かを認識した自分自身の観念ideaが含まれているからです。よってこれは,人間が自分自身を観想するcontemplariことによって生じる満足なので,自己満足であることになるでしょう。また,人間が第三種の認識で何かを認識するということは,その人間の精神mens humanaが十全な原因causa adaequataとなって何事かを認識しているのです。いい換えればそれは,第三部定義二により,その人間の精神の能動actio Mentisによって何事かを認識しているのです。すなわち,現実的に存在する人間の精神が第三種の認識によって何かを認識するという思惟作用は,その人間の精神の能動つまり精神が働く力を意味するのであって,その人間の精神の受動passioすなわち精神が働きを受けるpatiことを意味することはありません。したがってこの満足は,自分の精神が働く力を観想することによって生じる喜びであるということになり,この点でも第五部定理二七の満足は,第三部諸感情の定義二五の自己満足の要件を満たします。つまりここでいわれている精神の最高の満足というのは,自己満足を意味することになります。

この定理Propositioは,それが精神の最高の満足,精神の最高の自己満足であるといっています。よってこれ以外にもこの種の満足があることになります。

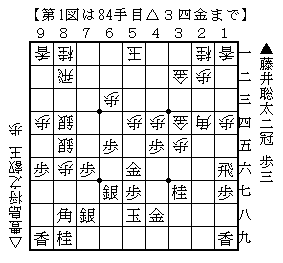

振駒で藤井聡太二冠の先手で相掛かり。後手の豊島将之叡王は7筋の歩を取らせて2枚の銀を前線に繰り出していく作戦。厳密には無理があったようで,先手がうまく対処してリードを奪い,そのまま押し切ったという一局だったと思います。

この局面は金銀の働きに差があってすでに先手が有利だと思われます。ここで☗8三歩☖同飛と飛車をどかして☗4四歩と取り込みました。☖3六歩☗同飛☖3五金とされて怖いところもあるようですが☗同飛☖同角☗4五金。

確たる読みの裏付けがあったというよりは,仕方がない展開だったようですが,第2図で後手からうまい反撃がなく,一旦は☖1三角と逃げざるを得なかったので☗5四金と出て後手玉が見えてくるようになりました。

3勝2敗で藤井二冠が叡王を奪取。叡王は初の獲得になります。

第五部定理二七で最高の精神の満足summa Mentis acquiescentiaといわれるとき,この満足は自己満足acquiescentia in se ipsoを意味します。これが自己満足であるということは,ここからの考察において重要なので,この満足が自己満足であるということを論証しておきます。

自己満足という感情affectusは,第三部諸感情の定義二五において定義されています。それによれば,自己満足は基本感情affectus primariiとしては喜びlaetitiaの一種であって,もしも現実的に存在する人間が,自分自身を認識するcognoscereことによって,あるいは自分自身の働く力agendi potentiaを認識することによって喜びを感じる場合は,とくにその喜びは自己満足といわれるということになっています。

第五部定理二七の精神の最高の満足は,この要件を満たしています。なぜなら,この精神の最高の満足は第三種の認識cognitio tertii generisから生じるとされているからです。これは要するに,現実的にある人間が第三種の認識で何事かを認識することによって生じる満足なのですから,そこには当然ながら第三種の認識で何事かを認識した自分自身の観念ideaが含まれているからです。よってこれは,人間が自分自身を観想するcontemplariことによって生じる満足なので,自己満足であることになるでしょう。また,人間が第三種の認識で何かを認識するということは,その人間の精神mens humanaが十全な原因causa adaequataとなって何事かを認識しているのです。いい換えればそれは,第三部定義二により,その人間の精神の能動actio Mentisによって何事かを認識しているのです。すなわち,現実的に存在する人間の精神が第三種の認識によって何かを認識するという思惟作用は,その人間の精神の能動つまり精神が働く力を意味するのであって,その人間の精神の受動passioすなわち精神が働きを受けるpatiことを意味することはありません。したがってこの満足は,自分の精神が働く力を観想することによって生じる喜びであるということになり,この点でも第五部定理二七の満足は,第三部諸感情の定義二五の自己満足の要件を満たします。つまりここでいわれている精神の最高の満足というのは,自己満足を意味することになります。

この定理Propositioは,それが精神の最高の満足,精神の最高の自己満足であるといっています。よってこれ以外にもこの種の満足があることになります。