22日に鶴巻温泉で指された第69期王座戦五番勝負第三局。

永瀬拓矢王座の先手で相掛かり。早い段階から戦いになりましたが,その後で双方が自陣に手を入れ粘るような将棋となり,中盤がとても長い将棋になりました。

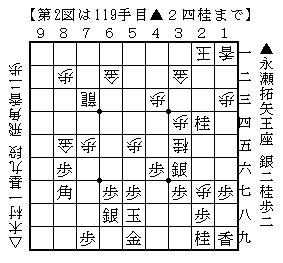

先手が香車を打った局面。後手の木村一基九段はこの十数手前にミスを犯したと思っていて,ここでは不利と考えていたようです。ですがこの局面はまだ難しかったのです。

☖8四金と打ったのが敗着。龍取りですが無視して☗2四香と取られ,☖8五金☗2一香成☖同玉☗2四桂と攻め合われました。

第2図となっては先手の攻めが早く,後手の敗勢となっています。第1図では☖2五香と打つか☖1五銀と逃げるかすれば,まだまだ難しかったようです。

永瀬王座が勝って2勝1敗。第四局は来月5日に指される予定です。

麻雀には本質的にふたつの性質があるということを,近藤は明言してはいません。しかしそのことを理解しているのは間違いありません。もっとも,近藤は麻雀のプロですから,それを理解しているのは当然といえば当然でしょう。しかし近藤がそれをはっきりと理解しているということを,明確に示している記述が著書の中にあるのです。理論と直感の区分は理念的なものではありますが,それを前提とした上で,近藤は第一の性質,すなわち自分が得点を獲得することで1位を目指すという性質を果たすためには直感は有効であるけれど,第二の性質,自分が得点を失うことを防御する,他面からいえばほかのプレイヤーが得点を獲得することを阻止して自身が4位になることを避けるという性質を果たすためには,直感はそれほど有効ではないという主旨のことをいっています。したがって近藤は,性質に応じて直感を用いるべきだといっているのですから,ふたつの性質があるということは,この主張の暗黙の前提となっているといえるでしょう。

近藤はこの主張の根拠を示していますが,この点については僕の方から指摘しておきたいことがあります。近藤の著書は麻雀に関連するものですから,当然ながら麻雀というゲームについて語るということが前提となっています。いい換えれば麻雀そのものをほかのゲームと比較して検討するということをしていないのは当然です。ですが僕の考えでは,ほかのゲームと比べたときに,なぜ麻雀には近藤がいう直感,スピノザの哲学でいう第三種の認識cognitio tertii generisがあまり有効にはならないことの理由が含まれているのです。僕の方から指摘しておきたいのはそのことです。

ここでは分かりやすくたとえば麻雀を将棋と比較します。麻雀は3人ないしは4人でするゲームであり,将棋はふたりで行うゲームですが,その点はここでは考えなくて構いません。共通するのは麻雀も将棋も頭脳ゲームあるいは頭脳スポーツであるという点です。頭脳を使うゲームである以上,考えるということは重要です。このとき,対戦した相手が何を考えているのかということはプレイヤーには分かりません。他人の考えていることが分からないのは当然です。

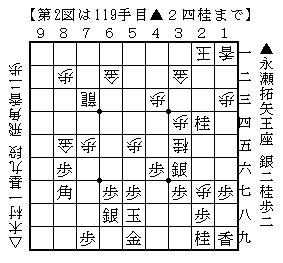

永瀬拓矢王座の先手で相掛かり。早い段階から戦いになりましたが,その後で双方が自陣に手を入れ粘るような将棋となり,中盤がとても長い将棋になりました。

先手が香車を打った局面。後手の木村一基九段はこの十数手前にミスを犯したと思っていて,ここでは不利と考えていたようです。ですがこの局面はまだ難しかったのです。

☖8四金と打ったのが敗着。龍取りですが無視して☗2四香と取られ,☖8五金☗2一香成☖同玉☗2四桂と攻め合われました。

第2図となっては先手の攻めが早く,後手の敗勢となっています。第1図では☖2五香と打つか☖1五銀と逃げるかすれば,まだまだ難しかったようです。

永瀬王座が勝って2勝1敗。第四局は来月5日に指される予定です。

麻雀には本質的にふたつの性質があるということを,近藤は明言してはいません。しかしそのことを理解しているのは間違いありません。もっとも,近藤は麻雀のプロですから,それを理解しているのは当然といえば当然でしょう。しかし近藤がそれをはっきりと理解しているということを,明確に示している記述が著書の中にあるのです。理論と直感の区分は理念的なものではありますが,それを前提とした上で,近藤は第一の性質,すなわち自分が得点を獲得することで1位を目指すという性質を果たすためには直感は有効であるけれど,第二の性質,自分が得点を失うことを防御する,他面からいえばほかのプレイヤーが得点を獲得することを阻止して自身が4位になることを避けるという性質を果たすためには,直感はそれほど有効ではないという主旨のことをいっています。したがって近藤は,性質に応じて直感を用いるべきだといっているのですから,ふたつの性質があるということは,この主張の暗黙の前提となっているといえるでしょう。

近藤はこの主張の根拠を示していますが,この点については僕の方から指摘しておきたいことがあります。近藤の著書は麻雀に関連するものですから,当然ながら麻雀というゲームについて語るということが前提となっています。いい換えれば麻雀そのものをほかのゲームと比較して検討するということをしていないのは当然です。ですが僕の考えでは,ほかのゲームと比べたときに,なぜ麻雀には近藤がいう直感,スピノザの哲学でいう第三種の認識cognitio tertii generisがあまり有効にはならないことの理由が含まれているのです。僕の方から指摘しておきたいのはそのことです。

ここでは分かりやすくたとえば麻雀を将棋と比較します。麻雀は3人ないしは4人でするゲームであり,将棋はふたりで行うゲームですが,その点はここでは考えなくて構いません。共通するのは麻雀も将棋も頭脳ゲームあるいは頭脳スポーツであるという点です。頭脳を使うゲームである以上,考えるということは重要です。このとき,対戦した相手が何を考えているのかということはプレイヤーには分かりません。他人の考えていることが分からないのは当然です。