2020年6月8日(月)今回は徳川一門の城郭に絞りました、徳川15代将軍

徳川家康ー2秀忠ー3家光ー4家綱(実子なし)-5綱吉(館林)-6家宣(甲府)-7家継(実子なし)-8吉宗(紀州)-9家重ー10家治ー11家斉(一橋)-12家慶ー13家定(実子なし)-14家茂(紀州・実子なし)-15慶喜(水戸ー一橋)、

徳川家康の子供男子ー信康(20歳、信長により死)-結城秀康ー徳川秀忠ー松平忠吉(27)-武田信吉(21)-六男松平忠輝(92・改易)-松平松千代(6)-平岩仙千代(6)-9男徳川義直(尾張)-10男徳川頼宜(紀州)-11男徳川頼房(水戸)・・・・甲府・館林(遺構があまりありませんね)は入れませんでしたね。

岡崎城 愛知県岡崎市、梯郭式平山城、乙川を背後に松平清康(徳川家康の祖父)の居城、天文11年(1542)家康誕生の城、永禄3年(1560)桶狭間の戦いで今川義元が敗死、岡崎城を取り戻す、元亀元年(1570)浜松城へ移る、城は嫡男信康へ(後に信長により自刃)、天正18年(1590)田中吉政により近世城郭に改修、元和3年本多忠利により天守が建つ。

岡崎城 江戸期の模型図・・・今は本丸中央に神社があります。

岡崎城 天守複合式望楼型3重3階、上の図の右側方面より見上げる。

浜松城 静岡県浜松市、梯郭式平山城、元亀元年(1570)徳川家康が岡崎城(嫡男信康に譲る)から移る改修、元亀3年(18573)武田信玄の上洛時、城より打って出、三方ヶ原の戦いで破れる・・・・城門を開いたままの話が有名ですね。

浜松城 櫓門と天守。

浜松城城内からの櫓門と天守。

浜松城天守 望楼型3重4階。

江戸城 東京都千代田区、輪郭式平城もしくは平山城、康正3年(1457)扇谷上杉持朝の家臣太田道灌築城、その後北条氏綱・徳川へ、慶長期天下普請(1603-)、元和期天下普請(1618-)、寛永期天下普請(1628-)、万治3年(1660)神田川お茶の水の拡張工事で約60年の城郭工事が終了、神田川の外堀、見事ですね天守は3度建て替え、3度目は明暦の大火(1657)で炎上焼失以後天守は無し

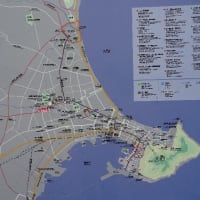

江戸城 現皇居・・・中央下皇居東御苑が三の丸・二の丸・本丸。

江戸城本丸 皇居東御苑・・・三の丸・二の丸・本丸。

江戸城西の丸伏見櫓 二重橋の石橋上から鉄橋を見る・・・皇居参賀で西の丸へ入りました。

江戸城本丸内濠白鳥濠。

江戸城本丸内濠蓮池濠・・・ここも普段は入れませんね、右側石垣上に富士見櫓。

駿府城 静岡県静岡市、輪郭式平城、今川氏全盛期9代義元の時天文18年(1549)松平竹千代(徳川家康)は7-19歳(12年間)人質で駿府に、その後武田信玄・徳川家康の戦場となり中世の城郭は壊滅。

駿府城 天正13年(1585)家康は居城として現二の丸を築城、その後関東へ移封。

駿府城 慶長10年(1605)将軍を2代秀忠に譲り、翌年隠居城として駿府城を改修、寛永元年(1619)には徳川秀忠の第2子忠長が城主に、その後改易、城は城番制となる(大阪城・二条城)、現在は本丸・二の丸が一つ、元はこの図の前の図三重の堀が当時。

駿府城本丸徳川家康像、天守は7層・・・焼失。

駿府城 二の丸巽櫓・東御門。

大阪城 大阪府、輪郭式平城、石山本願寺跡に豊臣秀吉が天正11年(1583)から7年の歳月をかけ築城、北に淀川が流れる要害地、慶長20年(1615)大阪夏の陣で落城し豊臣家滅亡。

大阪城 元和6年(1620)-寛永6年(1629)2代目将軍徳川秀忠が築城、城主は置かず城番制ですね、幕末期14代家茂(この城で病死)、15代慶喜は大政奉還後この城に入りましたがね。

大阪城 極楽橋方面からの天守、独立式層塔型5重5階地下1階。

大阪城 曲折屛風石垣と天守。

二条城 京都府京都市、輪郭式平城、13代足利義輝の居城、15代足利義昭(織田信長が築城)、慶長3年(1603)徳川家康が征夷大将軍就任で築城、城番制、2代秀忠・3代家光までが使用、天守は落雷で炎上・・本丸御殿も火災で焼失、二の丸御殿が国宝・世界遺産、慶応3年(1869)大政奉還・・・15代慶喜・・・この時二条城に直属の兵5000・会津兵3000・桑名兵1500が集合待機・・・軍事衝突を恐れ大阪城へ・・・翌月に鳥羽伏見の戦いとなる・・・(歴史にもしもはありませんが)。

二条城 二の丸御殿・・・歴史の舞台です。

名古屋城 愛知県名古屋市、梯郭式平山城、慶長14年(1609)徳川家康が豊臣家の抑えに天下普請で築く、本丸の石垣は加藤清正、徳川家康9男義直尾張藩47万石の居城、本丸はほぼ正方形、織田信長誕生の那古屋城(二の丸)、昭和20年(1945)の空襲で焼失。

名古屋城大手門 西南隅櫓方面より大手門と櫓門。

名古屋城天守 同じく西南隅櫓方面から手前石垣は小天守(木で見えず)との渡廊下。

名古屋城 小天守への虎口・・・小天守より大天守へ渡る仕組み。

名古屋城 天守(小天守ー大天守)、手前は本殿の一部、連結式層塔型5重5階地下1階。

和歌山城 和歌山県和歌山市,梯郭式平山城虎伏山49m北に紀の川を天然の堀、天正13年(1585)豊臣秀長の築城、元和5年(1619)より大改修徳川家康10男頼宜の紀州藩55・5万石の居城。

和歌山城 天守は火災・落雷・戦災と三度焼失。

和歌山城 三の丸側から見た一の橋大手門。

和歌山城天守 連立式層塔型3重3階。

和歌山城 天守二の門(楠門)、隅櫓から多門櫓で繋がる連立式天守ですね(姫路城・伊予松山城)。

和歌山城 二の丸と西の丸に架かる御廊下橋・・・屋根付き橋ですね・・・府内城・福井城でも見ましたね(高松城は名前だけ))、如何でしょうかネ。

水戸城 茨城県水戸市、御三家水戸徳川、徳川頼房(家康11男)25万石の居城、北に那珂川、南に千波湖を天然の堀とした連格式平山城、土塁・空堀の関東式。

水戸城 三の丸・二の丸・本丸(連郭)・・・本丸は武器庫とか?。

水戸城本丸に現存の高麗門 佐竹時代の門とか、二の丸に御三階櫓の独立式層塔型3重5階があり、空襲で焼失。

水戸城 二の丸と三の丸の空堀にはJR水郡線が走る、大手門が復元されたみたいです。

福井城 福井県福井市、輪郭式平城、柴田勝家の北ノ庄近辺に越前松平、結城秀康(徳川家康次男)68万石が慶長6年(1601)に築城。

福井城本丸 現在二の丸・三の丸はない、秀康は豊臣秀吉の養子となったが、秀頼が生まれ、結城家に養子として出された、嫡男信康はすでに死んでいたが養子に出ているため・・・2代将軍は三男秀忠となる。

福井城 本丸石垣、望楼型4重5階の天守は焼失、以後本丸は立たず。

福井城 水堀。

高田城 新潟県上越市、越後少将松平忠輝(徳川家康六男)高田藩60万石の居城、輪郭式平城(本丸を二の丸が囲む)、あの伊達政宗の縄張り(娘婿)。

高田城 本丸です石垣でなく土塁が主体の城郭ですね、川に挟まれ湿地帯の平城・・・天守は無かったみたいですね、・・大阪城に憧れました。

高田城 御三階櫓、独立式層塔型3重3階。

高田城 東側から見た所です。

鶴ヶ城(会津若松城) 福島県会津若松市、保科正之(会津松平・・徳川家光の異母弟)23万石会津藩の居城、梯郭式平山城、黒川城・・伊達政宗、若松城・・蒲生氏郷・上杉景勝・加藤嘉明、文禄元年(1592)蒲生氏郷(92万石)が近世城郭に改造、慶長3年(1598)上杉景勝(120万石)が越後春日山より入封、寛永4年(1627)加藤嘉明(43・55万石)伊予松山より入封、寛永20年(1643)保科正之(23万石)が会津藩創設、慶応4年(1868)戊辰戦争の戦闘で1カ月の籠城戦の末開城。

鶴ヶ城 廊下橋、本丸と二の丸を繋ぐ橋。

鶴ヶ城本丸 層塔型5重5階。

お疲れ様でした、結構まとめるのに疲れますね。

最新の画像[もっと見る]

-

原市沼川調整池にタヌキ?を見た。

5日前

原市沼川調整池にタヌキ?を見た。

5日前

-

原市沼川調整池にタヌキ?を見た。

5日前

原市沼川調整池にタヌキ?を見た。

5日前

-

原市沼川調整池にタヌキ?を見た。

5日前

原市沼川調整池にタヌキ?を見た。

5日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

-

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

城郭の縄張り図と本丸14(幕末築城)。

7日前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます