撰原口の阿弥陀磨崖を訪ねたので、此処に寄らないては無いと足を延ばし、新しい画像を加えて再UPです。

集落の辻に案内板も有り、道路は細いが・・・近くに空き地も有るので難なく出遭える。

民家と茶工場の間、茶畑に続く登りを歩くこと5~6分、茶畑沿いを登り詰めると左手に最近新しく立派になった標柱がある。

標柱脇に石段があり、その奥によく清掃が行きとどいた小さな平地があり、小石仏が何十体も並べられ、 目指す地蔵石仏はこの奥、石段上に居られます。

<2006年撮>

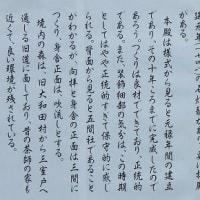

石仏は板状の石材を立て、その上に笠石を被せ石龕とし、総高170cm穏やかな曲線の舟形光背を背に円形の頭光を持ち合わせている。

石龕は当初からのものでは無く、後世に設えられたようですが、そのせいか保存状態は極めて良好。

像高約130cm、往時この前を奈良から信楽方面へ抜ける古道が通じていたようですが・・・道中安全の峠の地蔵としては立派過ぎるような??

今は子安地蔵として地蔵護持会が管理をし、今もお参りが後をたたないようで真新しい花がたむけられていた(撮影には一寸失礼しましたが)。

光背の左右に「釈迦如来滅後二千余年 文永二二年(1267:鎌倉中期)丁卯僧実慶」とあるそうですが肉眼で確認する事は不可能です。

釈迦没後二千年、末法の世に救いを求め、右手は与願印、左手は宝珠を胸の前で持つ古式の地蔵菩薩、鎌倉期石仏の一典型を示す傑作だと言われています。

近く和束川岸にも、同じく鎌倉中期の和束弥勒磨崖石仏があり、鎌倉中期この地は何か末法思想に繋がる特別な土地だったのだろうか???

撮影2005.10/2012.5.5