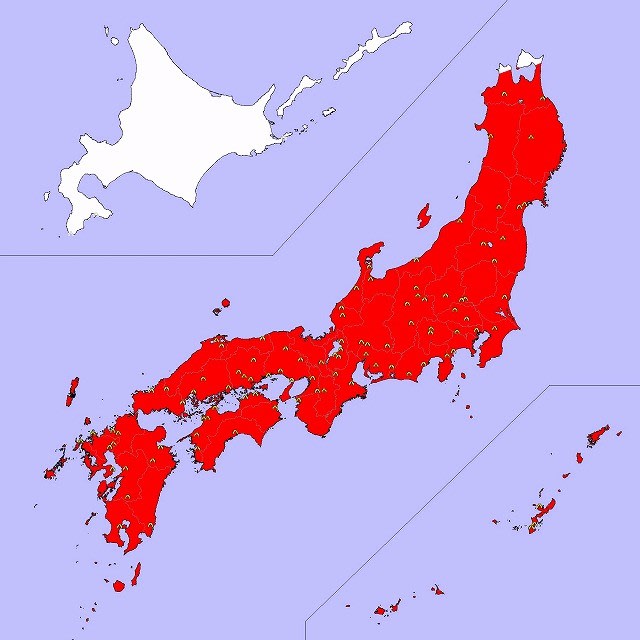

いよいよ北海道へ出発する日がやってきました。

余裕を持って搭乗の1時間前にセントレア着

なんでもターミナルビルの工事のため、一部の駐車場が使えなくて混んでいるとか。

この日は夏休み中の日曜日だから少々心配です。

念のため、事前に駐車場の予約をしておきました。

予約金1000円ぼったくられるけどいたしかたありません。

しかし、着いてみるとほとんどすべて「空 」と表示されているじゃないですか。

ただ、予約してあったので、ターミナルビルに一番近いところにとめることができました。

ジェット・スターのカウンター横には自動チェックイン機が設置してありますが、この横を素通りして、保安検査場に直行しました。

搭乗ゲート前までスムーズに来れました。

LCCは機内での飲み物サービスは有料となるので、今のうちに自販機で、買っておきましょう。

その時気づいたのでした。

「財布をクルマの中に忘れた!」

どうしようか。

幸い免許証入れの中にはクレジットカードがあり、旅行は可能です。

しかし、小銭がないと困る事もあるでしょう。

現に自販機の飲み物が買えてません。

しかも、財布は助手席の上に置いてあるので、用心この上ないです。

意を決して、保安検査場を逆に通してもらい、駐車場まで取りに帰りました。

出発前に大汗をかいてしまいましたが、搭乗時間前に戻ることが出来ました。

LCCということで、早めに空港に来たこと、駐車場を近くにとめることができたことが良い方向に働きました。

搭乗口では、スマホのQRコードを読んでもらえばOKです。

飛行機までは、バスで移動します。

階段式のタラップで乗り込みます。

LCCは、座席間が狭いといわれますが、さほど気になりませんでした。

(腹は出ていても、短足だから?)

もっとも、トイレへ行くためには隣の席の人に立ってもらわねばなりませんが・・・

見た目高級そうな座面ですが、薄くて後ろの席の人が脚を組むと背中にあたる感じがします。

また、ポケットはありますが、備え付けのパンフレットに加えてタブレット端末を入れられる程度。

ペットボトルを置くスペースはありません。

もちろん、イヤホンジャックはありませんし、音楽も流れていません。

乗務員の対応は問題なく、離着陸も飛行中もスムースでした。

時間通りに新千歳空港に到着

こちらはボーディング・ブリッジが用意されていました。