13トンのゾウ狩ったネアンデルタール人、

その大量の肉をどうしたのか

太古の人類のゾウ狩りの初の明白な証拠…半定住生活も

骨格に残された石器の傷痕と成体のオスが多いことも狩りを立証

非定住の小規模狩猟集団ではなく、大きな集団を形成し文化交流

更新世(洪積世)のユーラシア大陸で最も大きな動物はマンモスではなく、体高が4メートル、オスは体重が13トンにのぼるPalaeoloxodon antiquus(パレオロクソドンの一種)だった。間氷期だった12万5000年前、ネアンデルタール人がこの絶滅した太古の象を周期的に狩り、集団で居住していたということが、ドイツで発掘されたこのゾウの70頭あまりの骨格の分析から明らかになった。

ドイツのヨハネス・グーテンベルク大学マインツのサビン・ガウジンスキー=ビントホイザー教授らは2日に科学ジャーナル「サイエンス・アドバンシス」に掲載された論文で、ネアンデルタール人は狩猟をし少数で非定住生活を送ったという通念とは異なり、現生のゾウの3倍の大きさのある太古のゾウを狩り、得た肉を処理して保存する半定住文化を形成していたことが分かったと発表した。

これまでもこのゾウの骨格とネアンデルタール人の石器がたびたび共に出土しており、彼らがゾウを狩ったのか、それとも自然死した個体を食べていたのかが議論になっていた。しかし今回の研究では、骨格に残されている石器で切られた多くの傷痕、発掘されたゾウの年齢や性別などを分析し、狩られた動物であることが明らかになった。

研究に参加したオランダのライデン大学のビル・フブルクス教授はAFP通信に「人類の進化においてゾウを狩った明白な証拠が発見されたのは今回が初めて」とし、「ネアンデルタール人にとっては、この巨大な動物を狩って殺すというのが生計活動の一部だった」と語った。

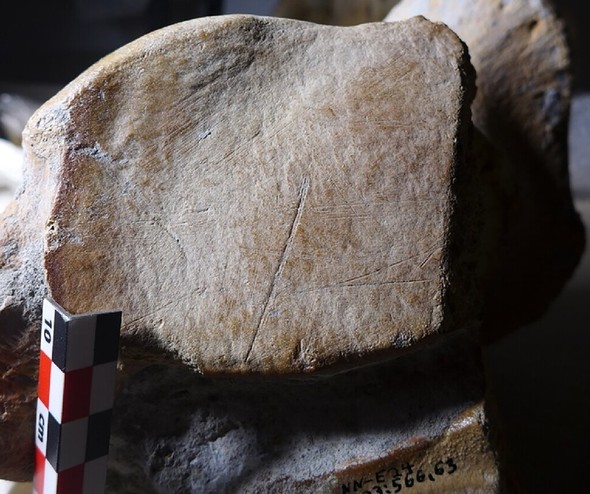

ドイツ中部ハレ近くの、現在は人工湖となっている採石場からは、1980年代にこのゾウの骨格が多数発掘された。研究者らは、骨に残っていた石器で切られたり叩かれたりしてできた痕を詳細に分析し、脂肪が豊富な足の裏や頭蓋骨などの部位に集中的に打撃痕ができていたことなど、殺したばかりのゾウから素早く肉を切り出していた証拠を発見した。

切られた痕が残されているゾウのほとんどが成体のオスであるということも、狩られたものであることを裏付けた。フブルクス教授は「幼いか老いた個体はしばしば病気や飢えによって死ぬが、健康なオスの成体は最も大きな獲物であるため、狩猟者の標的になる」とし、「群れで生活をするメスや子ゾウとは異なり、オスの成体は単体で生活するため、泥だまりや落とし穴へと追い込んで狩るのも相対的に容易だ」と語った。

研究者たちは、巨大なゾウを狩って得た莫大な量の肉をどのように処理していたのかに注目した。アフリカゾウの解体例などに照らすと、体重10トンのゾウを処理するためには25人からなる集団が3~5日間にわたって作業しなければならなかっただろうと研究者たちは推定した。

そのようにして得られた肉は、カロリーを考えると100人が1カ月食べられる量だと論文は明らかにした。骨格が発掘された様相から考えると、ネアンデルタール人は5~6年に一度、巨大なゾウを狩り、その合間にはシカ、イノシシ、野生のウマなどの他の哺乳動物を捕らえていたはずだ。発掘地域においてネアンデルタール人は2000~4000年間にわたって狩りの痕跡を残している。

ドイツのチュービンゲン大学の古生物学者ブリト・スタルコビッチ氏は、この論文に対する論評で「ネアンデルタール人が病気の人の世話をしたり死者を埋葬したり、象徴的な表象物を作ったりするということは知っていたが、今や食品を処理して保存し、私たちが予想していたよりはるかに大きな集団を形成して、しばしば半定住生活をしていたことが分かった」と述べた。

研究者たちは、ゾウの骨格の発見地点で検出された炭が、狩りで得た肉を乾燥させて保管するために使用された可能性を提起した。スタルコビッチ博士は「ネアンデルタール人は捕らえたゾウの肉を乾燥させたり凍らせたりして保管する文化的知識を持っており、一カ所に数カ月とどまったり、一時的に多くの人が集まって社会的、文化的、遺伝的交流をしたりしたと考えられる」と述べた。

引用論文: Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.adg6072