“戦争は、どこから、やってくるのか”

8

第29話、学習するとは、どういうことか。

212)、「文芸モノ」は、自分の体験“ときめき”(Spark joy)を書きたい。

自分の言いたいことを、的確なコトバで綴ってくれて、

ちゃんと上手(じょうず)に書いてくれて、そんな文芸家に出会いたい。

そんな文芸家の文章を読んで、自己満足する。だが、それだけです。

213)、斎藤茂吉(1882年5月14日~1953年2月25日、没70歳)の短歌、

「くやしまむ言(こと)も絶えたり炉の中に炎のあそぶ冬のゆうぐれ」

を思い出す。だが、それがどうした。ただ、それだけです。

中原中也(1907年4月29日~1937年10月22日、没30歳)の

「頑是ない歌」は、「、、、、思へば遠く来たもんだ、、、、遠く経てきた日や夜の、

あんまり、こんなにこいしゅては、なんだか自信がもてないよ、、、、」

とあって、詩情はわかるが、それがどうした、ただ、それだけです。

214)、与謝野晶子(1878年12月7日~1942年5月29日、没63歳)は、

日露戦争(明治37年~明治38年)に旅順で戦っていた弟に

「君死にたまふことなかれ」(明治37年)と書いた。

「あゝ をとうとよ、君を泣く、君死にたまふことなかれ、

、、、、旅順の城はほろぶとも、ほろびずとても何事ぞ、

君は知らじな、あきびとの家のおきてに無かりけり、、、、

、、、、すめらみことは、戦いにおほみづからは出でまさね、

かたみに人の血を流し、獣(けもの)の道に死ねよとは、

死ぬるを人の誉れとは、大みこゝろの深ければ、

もとよりいかで思(おぼ)されむ、、、、」と書いた。この詩を見て、

与謝野晶子は反戦主義者と思ってきた。ところが違った。

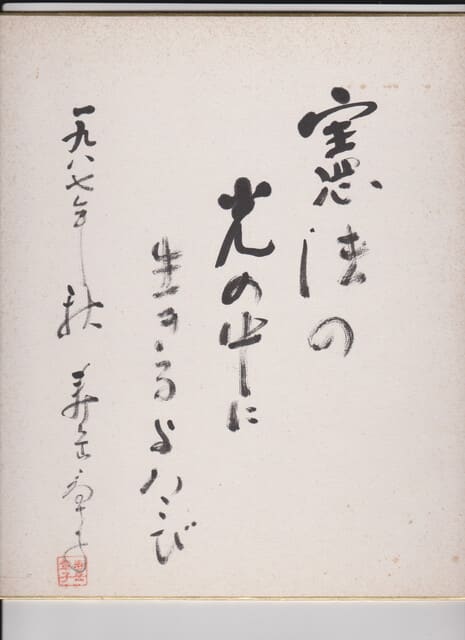

与謝野晶子は昭和2年1927年に、天皇崇拝に傾斜して、次の詩を書いている。

「我等は陛下の赤子、唯、陛下の尊を知り、唯、陛下の徳を学び、

唯、陛下の御心に集まる。陛下は地上の太陽、唯、光もて被ひ給ふ、

唯、育み給ふ、唯、我等と共に笑み給ふ」と書いた。

昭和17年には、与謝野晶子は、戦場にゆく我が子に

「水軍の大尉となりて わが四郎 み軍(いくさ)にゆく たけく戦へ」

と激励して、軍国婦人になっていた。

215)、高村光太郎(1883年3月13日~1956年4月2日、没73歳)の

「真珠湾の日」という詩を見てみると、

「、、、、つひに太平洋で戦ふのだ、、、、詔勅をきいて、、、、身ぶるいした、

、、、、この容易ならぬ瞬間に、、、、 昨日は遠い昔となり、

、、、、遠い昔は今となった、、、、天皇あやふし。、、、ただこの一語が、

、、、、 私の一切を決定した。、、、、陛下をまもらう。、、、」

とあって、敗戦後、高村光太郎は恥じ入って沈黙してしまった。

宮沢賢治を世間に紹介したのも高村光太郎だった。

216)、宮沢賢治(1896年8月27日~1933年9月21日3日、没37歳)の

“烏の北斗七星”を思い出す。

「ああ、マジエルさま。あしたの戦いで、わたくしが勝つことがいいのか、

山烏が勝つのがいいのか、それは、わたくしにわかりません。

ただ、あなたの、お考えのとおりです。わたくしは、

みんな、みんな、あなたのお考えの通りです」

宮沢賢治は、戦争の起る原因を“曖昧”にしてゆく。

宮沢賢治も、戦時に生きておれば戦争協力に回っていただろうか。

217)、今から80年前、子どもたちは軍歌ばかり歌っていた。作曲家の

山田耕筰(1886年6月9日~1965年12月29日、没79歳)は、

軍刀を吊って軍馬に乗っていた。それが戦時であった。

218)、戦時に ‟武運長久”を祈る「宗教の目」もあったが、

戦争の起こる原因を知ることには、やっぱり“曖昧”であった。

219)、みんなも、俳句やったり、楽器やったり、ただ、それだけ。

これらを、わたしは“学習やっている”とは言わないのだ。

220)、人が生きるのに、賢明な思想と勇気が必要なのだ。

「文芸の目」だけではダメだ。「宗教の目」だけでもダメだ。

小説について感想を述べたり、楽器をやったり、

そんな「お楽しみ」会は学習じゃない。それらは「科学する」学習じゃない。

現実の社会の仕組みを分析する「科学の目」でないとダメだ。

221)、マルクス(1818年5月5日~1883年3月14日、没64歳)は

「人間は社会的諸関係の総和である」と言っている。

社会的諸関係=人と人との結び付き=経済的な関係が“人”をつくっている。

だから「経済学の理論」が必要だ。「経済学の目」が必要だ。

わたしは、愛知大学夜間部に通学していた。そこで

副島種典教授先生(1912年12月7日~1989年7月23日、没76歳)に

親しくして頂いて、講義を受けた。わたしは、

副島種典先生の著書「マルクス経済学原理」を手元に開きながら講義を受けた。

愛知大学で講義された夜は近くに泊まられて、わたしたち夜学生の

「資本論学習会」(会長=わたし)の学習会にも参加して頂いた。

「資本論を何回読まれたか」「小説も読まれますか」などの学生の質問に

「資本論は“18回”め、読んでいる」「森村誠一の“悪魔の飽食”は読んだ」と

答えられて、“悪魔の飽食”が当時、話題になることが多かったから、

読んでみた、それだけ、という感じであった。

副島種典先生は「文芸モノ」を読む暇も惜しい、ようすだった。

222)、パスカル(1623年6月19日~1662年8月19日、没39歳)は

「人間は考える葦」と言った。「人間は自然のなかでもっとも弱い。だが、

それは考える葦である。広大無辺の宇宙に比べれば、人間は無に等しく

「一茎(ひとくき)の葦」にすぎない。だが、

思考する(=学習する)ことによって「宇宙」を包むことができる。

ここに人間の尊厳があり、偉大さがある。」(パンセ)と書いた。

パスカルのコトバは、学習が“一番、楽しい”と、わたしには聞こえる。

第30話、“たたかい”の伝統を築いた人々。

223)、人間は、反戦平和、生活防衛(=貧困追放)、この2つを

“たたかい”取る。そのために「科学的な理論」を持たなければならない。

物事に「感じたり」「願ったり」「腹を立てたり」それらは、

「文芸モノ」であって、「科学的な理論」ではない。

「資本論」や「フォイエルバッハ論」は「科学的な理論」である。

「科学的な理論」を学習して生きなければダメである。

224)、文芸家でも、小林多喜二や宮本百合子は違った。

小林多喜二(1903年10月13日~1933年2月20日、没29歳)は、

小作農の“苦しみ”や政府や軍隊の仕組みを暴露した。

小林多喜二のコトバ=「我々の芸術は飯を食えない人にとっての

料理の本であってはならぬ」

宮本百合子(1899年2月13日~1951年1月21日、没51歳)は、

18歳で「貧しき人々の群」を書いて、戦時は投獄されてきて、

敗戦後に出獄して、さわやかに書き出した。

宮本百合子のコトバ=「うららかな春はきびしい冬のあとに来る。

かわいい蕗のとうは霜の下で用意された。、、、」。

現実を、じっと直視する勇気と誠実、そんな小説を書いた。

「科学の目」を持った“小林多喜二”や“宮本百合子”は立派だ。

225)、事象に向かって、自分の“感じた”ことを書く。これらを

「文芸モノ」とわたしは言ってきた。詩人や小説家は

「文芸モノ」をつくってきた。これらに対して

経済学や医学などの実際に役立つモノ、それらは

「科学的な理論」とわたしは言ってきた。

資本論や「フォイエルバッハ論」は「科学的な理論」である。

ところで、小林多喜二の「防雪林」は

単純な「文芸モノ」ではなかった。小作闘争、という課題を

文学という手段を借りて、お医者先生が手術報告したようなモノだ。

226)、戦前、戦中の天皇制政府は、反戦論者を投獄したり、殺したり。

小林多喜二は殺され、宮本百合子は投獄された。

治安維持法改悪に反対して、国会で質問しようとして、

山本宣治(1889年5月28日~1929年3月5日、没39歳)は暗殺された。

山本宣治のコトバ=「山宣ひとり孤塁を守る、だが、わたしは淋しくない、

あとには、多数の民衆がいるから」

山本宣治は衆議院議員だったから労農党を名乗ったが、実は日本共産党だった。

日本資本主義発達史を書いて、日本の“生い立ち”を説明した

野呂栄太郎(1900年4月30日~1934年2月19日、没33歳)は獄死した。

資本論を訳した経済学者たちは、戦時中、“投獄”されていて、

河上肇(1879年10月20日~1946年1月30日、没66歳)や

宮川実(1896年29年2月19日~1985年10月21日、没89歳)や

長谷部文雄(1897年6月29日~1979年6月13日、没81歳)たち、

この資本論学者は、戦時は投獄されていて、戦後、出獄した。

わたしは長谷部文雄先生や宮川実先生から投獄されていた当時の話を、よく聞いた。

長谷部文雄先生や宮川実先生から頂いた手紙は、わたしの“お宝”である。

これらの人々が、不屈の“たたかい”の伝統を築いてきたのである。

227)、徳川幕府が成立(1603年)から100年も経って、

安藤昌益(1703年~1762年11月29日、没69歳)は、

著書「自然真営道」で“人間みな平等”を説いた。

明治の頃から、反戦平和の思想家が多い。

幸徳秋水(1871年11月5日~1911年1月24日、没39歳)は死刑になった。

内村鑑三(1861年3月23日~1930年3月28日、没69歳)、

賀川豊彦(1888年7月10日~1960年4月23日、没71歳)、

みんな立派だ。どんな状況の下でも、反戦平和を貫いた人々が居たのだ。

228)、“学習”とは、戦争や失業や滞納や倒産や、それらの課題を知って、

学習し、その成果を自分のモノに“人格化”してゆくことだ。

229)、「存在が意識を決定する」のだ。

自分を取り巻く“存在”(環境=資本主義)の仕組みを知って“生きる”ことだ。

230)、学習会の先頭に立つ議員を選ぶこと。わたしは、そう願ってゆく。

第31話、生活困窮者と身体障害者を守って、それだけ。

231)、資本主義日本は、海外との貿易摩擦によって崩れる。わたしは、そう見ている。

戦争は起これば、核兵器の時代であって、地球の破滅になる。だから、世界の、

どこかの地域での紛争はあるだろうが、戦争は起こらない。それなら、

このままの資本主義日本で、最低生活の保障が必要である。

生活困窮者を守ること、身障者を守ること、それこそ、生き甲斐である。

第32話、三重県下の実際は。

232)、資本主義日本の“悪さ”を集中的に受けているところに生活困窮者がいる。

今、たちまち、生活困窮者の“生存権”を守ること。それだけ。

233)、イギリスやドイツでは、国民の10人に1人が生活保護を受けていて、

失業したら、すぐに、生活保護を受けてゆく。日本では、今、国民の60人に1人が生活保護を受けている。生活困窮者1000万人も居て、約200万人が生活保護を受けている。生活困窮者の2割が生活保護を受けている、それだけ。

234)、三重県の生活困窮者の実際は、昨今の数年間は、次の通り。

三重県の鈴鹿市では、市民202人に1人の割で、生活保護受給者が居る。

三重県の名張市では、市民141人に1人の割で、生活保護受給者が居る。

三重県の津市では、市民93人に1人の割で生活保護受給者が居る。

生活保護利用者の多少が市政の“良さ”を示す“物差し”だ、と言いたい。

235)、市長や市議員が、生活困窮者を忘れているような市役所に行くと、

市役所の窓口では「10万円、生活資金、貸してくれる」と

貸し付けの窓口に回そうとしたり、愛想(あいそ)が悪い。

236)、生活困窮者こそ、市役所のホントの“お客さま”なのだ。

道路や公園や建築物や、それらの公共事業は、これ以上は不要である。

公共事業には、これ以上、税金を使わなくて、よろしい。

第33話、地方議員の近頃の姿勢。

237)、地方議員に出会ったら、わたしは質問することにしている。

「生活困窮者と話して、幾人を生活保護利用者にしたか」

「国民健康保険料の滞納者を守ったことがあるか」

「借金で困っている人を助けたか、幾人の“自己破産”を手伝ったか」

「卒業式などで、国歌“君が代”斉唱があった時、どうしているのか」

238)、わたしは或る年には1年間に6人を裁判所に同伴して“自己破産”させた。

239)、「動物の肌には、自然からの乾燥を防ぐために、ゆるやかな脂肪が

潤(うるお)っている。自然から与えられてくる、ゆるやかな脂肪を

洗い取ってはいけない、と話して、石鹸を使わない」と言う教授先生にも会った。

第34話に続く。