124光年離れた惑星から「生命体の信号」が消えた

外惑星「K2-18b」の観測結果

生命体の信号となる化合物は発見できず

4月に国際的に大きな注目を集めた外惑星の生命体の信号は、新たな観測の結果、根拠が弱いことが明らかになった。

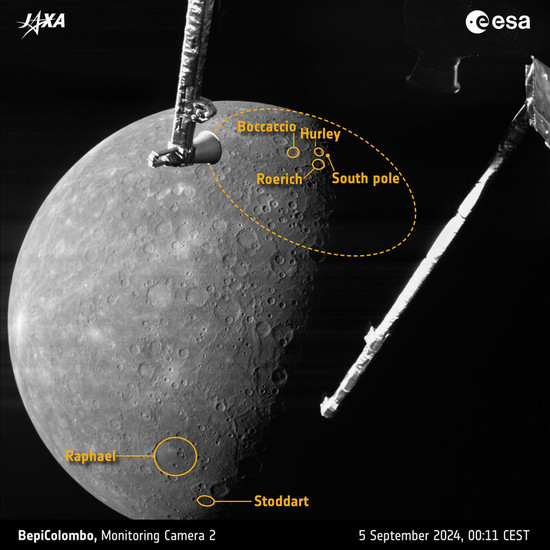

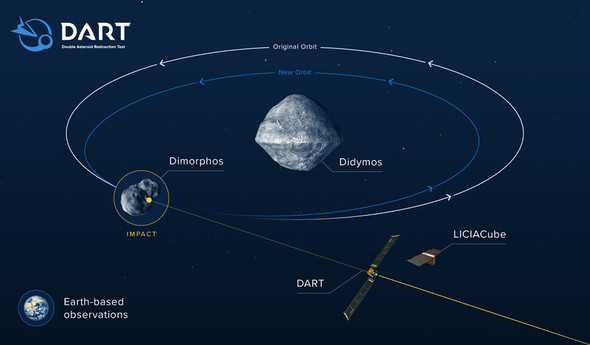

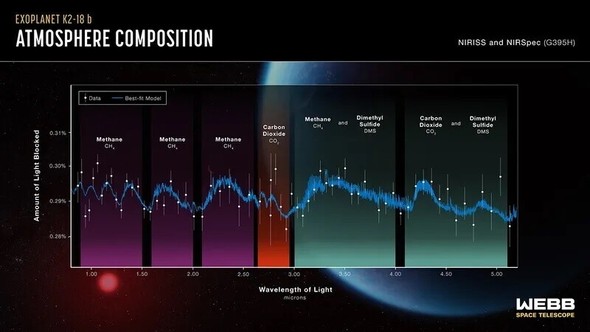

英国ケンブリッジ大学のニック・マドゥスダン教授(天文学)が率いる研究チームは当時、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を利用して、124光年の距離にある恒星を公転する外惑星「K2-18b」の大気を2023年と2024年の2回観測したところ、地球において生命体の生命活動によって生成されるジメチルスルフィド(DMS)とジメチルジスルフィド(DMDS)の存在を強く示唆する信号を発見したと発表した。この物質は、地球の生物、主に海洋植物プランクトンである藻類のような微生物によって生成される。研究チームは「太陽系外での生物学的活動に対する史上最も強力な証拠」だと主張した。当時も観測データの解釈をめぐり議論があったが、合意点を見いだすことはできなかった。

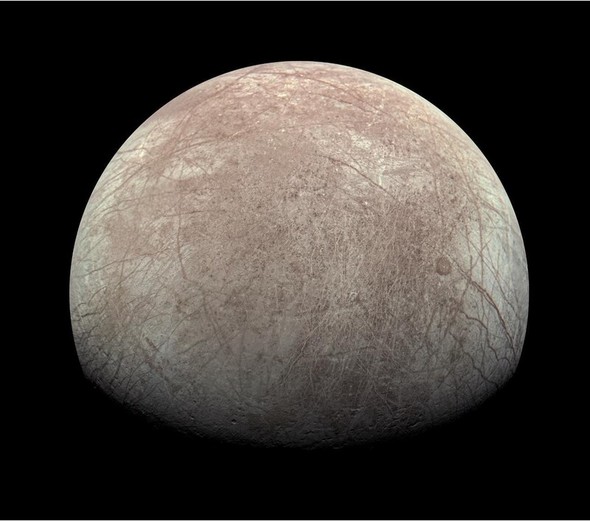

こうしたなか、米国航空宇宙局(NASA)の研究チームが、JWSTを利用してこの惑星をより詳細に観測したところ、ケンブリッジ大学の研究チームが生命の信号だと主張した気体の証拠は見つからなかったとして、プレプリントサーバーのarXiv(アーカイブ)に投稿した。ただし、NASAの研究チームは、水または液体の海の存在は確認した。

NASAの研究チームはまた、この気体が存在したとしても、生命体ではなく、単純な化学反応を通じて形成された可能性があると主張した。生命体の信号は蜃気楼だった可能性もあるということだ。

科学者たちは、惑星が主星の前を通る際に惑星の大気分子が恒星から出る光と反応して、波長がどのように変化するかを観測することによって大気の成分を把握する。研究チームは昨年、この方法によってこの惑星を2024~2025年の4回にわたり観測した後、ケンブリッジ大学の科学者たちと共同で、それまでの観測を通じて得たすべてのデータを詳細に分析した。

■水が豊富な惑星であることは確認…全質量の半分

今回の研究を率いたNASAジェット推進研究所の胡仁宇(Hu Renyu)博士は、これによってK2-18bのいくつかの特性が明確になったと、ニューヨーク・タイムズに語った。

一つ目は、この惑星にはメタンだけでなく二酸化炭素も存在するという点だ。

二つ目は、この惑星は水が非常に豊富な天体だという点だ。水が全質量の最大で半分を占めることが判明した。

研究チームは、水が正確にはどのような状態で存在するかは分かっていないと明らかにした。一部は内部で氷として存在し、また、一部は表面で液体の海を形成している可能性があると付け加えた。

しかし、ジメチルスルフィドの存在を示す証拠は発見できなかった。研究チームは、この物質が存在する可能性もあるが、その濃度はきわめて低く、今後も明確には検出されないと予想した。

オックスフォード大学のジェイク・テイラー教授は、科学専門誌「ニュー・サイエンティスト」に、観測の精度がより高まった点を指摘し、「ジメチルスルフィドが大気から検出可能なほど存在するのかどうかについての論争は終わったようだ」と述べた。

研究チームは、特にこの物質の存在を生体の信号とみなすことに反対した。水素が豊富なこの惑星の大気は、地球とは根本的に違うためだという。研究チームは、この惑星の大気モデルを作成し、化学物質が相互にどのように反応するのかを解析した。すると、この惑星の大気では、有機体がなくてもジメチルスルフィドの生成が可能であることが判明した。これは、ジメチルスルフィドがあるからといって生命体の信号と判断してはならないことを意味する。

胡博士は「宇宙望遠鏡で外惑星についてさらに詳細な情報が得られれば、場合によっては生命体の痕跡を発見できる可能性もあるが、外惑星が地球とどれほど違っているのかも理解しなければならない」と述べた。

研究には参加しなかったシカゴ大学のジェイコブ・ビーン教授(天文学)はニューヨーク・タイムズに、「(それでも)今回の研究で、K2-18bは興味深い惑星となり、太陽系外での液体水の環境を研究できる扉を初めて開いた」と述べた。

*論文情報

A water-rich interior in the temperate sub-Neptune K2-18 b revealed by JWST.

doi.org/10.48550/arXiv.2507.12622