IPシリーズと称してHOスケールでのプラ製品発売を計画して居りますが、ようやく第2弾トラ45000・55000が近付いてきました。

今後の計画は

2013年夏 トラ45000・トラ55000

2013年冬 トラ25000・トラ35000

2014年夏 トラ40000

2014年冬 コキ50000系とC20、C21

2015年夏 ワム80000

と考えています。

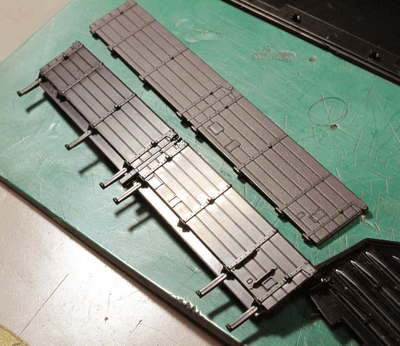

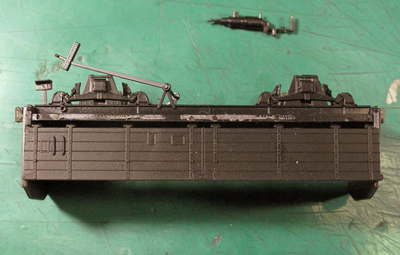

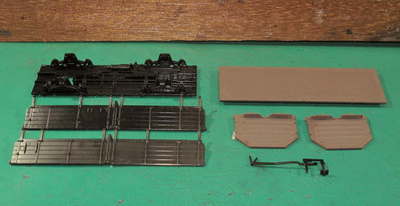

良い出来とは言えません、最初のテストショットなのです。(しかし1回目にこの出来なら素晴らしいと言われます)

もうすぐ2度目のテストショットが出来て来るそうです。

そんな半端モノのテストショット品を使って何をしたいか?

トラ45000の床と妻板は鉄です。

トラ55000は更に側板も鉄です。

鉄部は外側は黒、内側はとび色2号(ワム80000の色)(赤3号;コンテナ貨車の色も使われていたかもしれないようですが)です。

しかし、鉄道模型製品では塗り分けられていません。

ナカナカ良いアクセントとなるこの塗り分け車両を貨物列車に加えたいです。 どんな感じになるモノなのか一刻も早くやってみたかったのです。

そしてシンガーフィニッシュもやりたいのです。 塗り分けでやるにはくっきりしすぎるものはSFが丁度良いぼかしになります。

ついでにMONTAで買った委託品のプレスアイゼンバーントラ40000も弄る事にします。

このトラ40000は床板の向きが逆になった組立間違い品で、側板の接着が不十分で片方外れてしまいました。

(写真でどの部分が接着されていたのかが判ります)

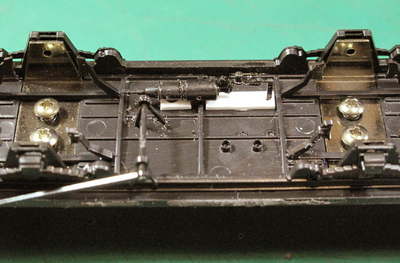

IMONトラ45000は台車がこの様に床板に組みつけられる構造です。

(1回目のテストショットでまだまだ「退け(ひけ)」が酷いです)

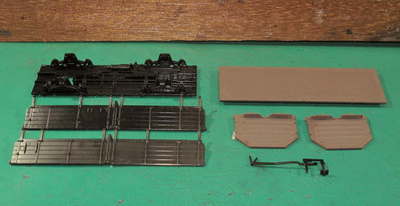

IMONトラ45000の側板と昔のトラ40000の側板の比較です。

KATO、J(16番ですが‘JM’13㎜にも改軌出来ます)のトラ45000との比較です。

王者KATOの批判をさせてもらえば、

① 昭和54年度から一部のトラ45000が改造を受けたものというマイナー過ぎる貨車です。

蒸機や旧型電機には組み合わせが不自然です。

② 内側の色は黒(つまり間違い)にしてしまっています。

③ アオリ戸を開閉可能は製作者の自己満足??走行中不随意に開いてしまいます。

④ 床板とアオリ戸の隙間が上から見て気になるほど大きいです。

IMONカプラー化して貸出編成に加えなくてはならないのですがこのトラ14500だけは作業する意欲が湧かなくて放置状態が続いています。

実は内部は“錆止め色”と思っていました。 “国鉄時代”付属のDVDに収められた8ミリ作品に貨物列車が多数登場します。 鉄の妻板を持つトラの妻板の内側は必ずそんな色に見えました。

そこで考えたのは使い慣れたレッドブラウンとハルレッドの混合です。

塗ってみた結果がこんな色です。 (色のイメージは割合正確でした)

エナメルを吹き付けるのはなかなか難しかったです。

1位側の成形時に離型剤がごってり使われていたらしき跡が有り、なかなか修正し難いです。

(サンドペーパー掛けていますが追いつきそうにないです)

1回目のテストショット品の中から少しましなモノを探してもらい交換しました。

まずは側板内外と妻板、下回り等を半艶(本当は1/4艶程度)に塗装します。

クリヤ+フラットベースで調整すればよいので艶出し黒でも良いのですがインレタ(クロマチック)は仕上がりが艶消しなので1/4艶に塗っておきます。

向こうに見える貨車;インレタ位置の参考にしたモデルワムのHO1067トラ40000とKATOの‘J’トラ14500です。

インレタはIMONのトラ6000用しかありません。

(悲しいかなトラ6000以外の事を考慮していない・・・・ほんの10%意識するだけで何倍も助かったのに・・・しかも間違いがある→恥ずかしいです)

「6056」を転写して、

「4」を加えてから中央揃えに「トラ」を転写します。

製品ではタンポ印刷になる表記類、この大きな検査表記用のスペースがぎりぎりで印刷が上手く行くのか心配です。

細かい表記類も転写して

省略するものは省略して

西野天祥堂の筆で白を書き込んで

オーバーコートを掛けます。

掛けました。 クリヤ+フラットベースは実にいい具合に行きます。

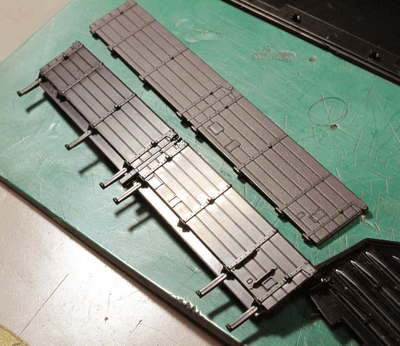

「組立間違い」「壊れ」というダブルパンチのトラ40000に取り掛かります。

台枠/側板の関係は合っていますが床板が反対向きなので床中央のブレーキ梃子の穴やブレーキシリンダーの位置が・・・・大変なことになっています。

取付穴が無くてイモ付でポロンと取れてしまったPEMPのブレーキシリンダー(上)と今回のIMONブレーキシリンダーテストショット品(1つ余分にありました)です。

これを使ってしまおうかなと思います。

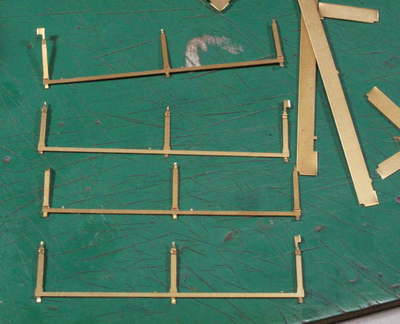

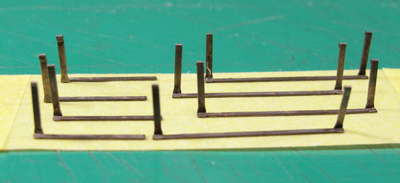

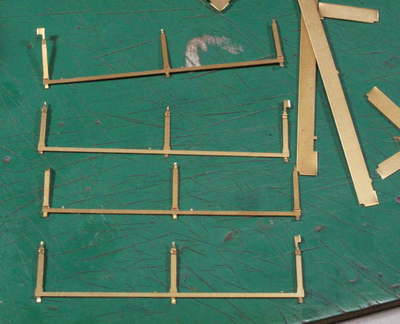

アオリ戸押さえはトラ6000用を改造(という程ではないですが)して使います。

(接着できていた2位側の側板も無理やり剥ぎ取りました)

穴が無くて困っている部分には穴掘りして固定できるようにしてやり、

ブレーキシリンダーには台座を作ってやります。

ゴム系で軽く付けながら現物合わせで位置決めを確定してから強く押さえて固定します。

そしてエナメルXF-18で塗装。

足踏みブレーキ梃子は「アオリ板押さえ接着後」に接着する様になっています。

アオリ戸押さえを切り出して、

(3つセットのアオリ戸押さえは等間隔ではなく僅か1mm程度だったか間隔の違いが有ります、間隔の狭い側を残して切り離し、適当な長さに切り詰めます)

黒染めしてから一晩置いてメタル用シールプライマー(缶スプレー)を吹き付けます。

残ったインレタでレタリングを入れます。

「6018」の「6」を残して転写して

「6」は後ろに転写して前に「4」を付けます。

現物合わせで油性ペンでマークを付けてそれに合わせてゴム系で接着します。

しました。 インレタも少しづつ進展しています。

トラ45000同様に白を入れて(この白は製品には実施しないかもしれませんが)オーバーコートは略式で缶スプレーです。

(やはりイマイチでした・・・・以前の反省が足りていない)

車体裏側などのオーバーコートを

実施しました。

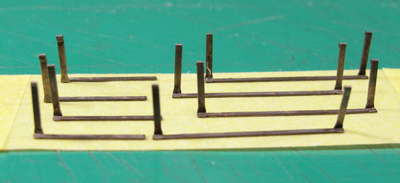

PEMP貨車の再接着です。

接着後の押さえです。

インレタ入れの残骸です。

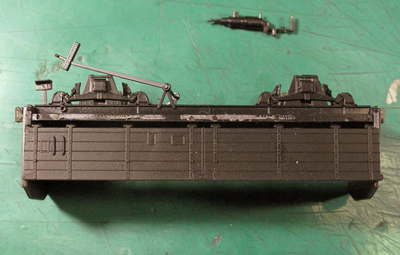

IMONトラも組立てます。

此処まで来ました。 (車輪が付いていません)

内側は組み付け前に汚しを吹いて、側板、妻板の外側と床下は組み付け終わってから汚しを吹きます。

トラ45000は製品発売後に、トラ40000はIMONトラ40000発売時に廃車の危機を迎えますからインレタもちょっといい加減(形式トラ6000など)です。

ウェザリングと言うよりもシンガーフィニッシュっぽい汚しの見本になるとよいのですが。

今後の計画は

2013年夏 トラ45000・トラ55000

2013年冬 トラ25000・トラ35000

2014年夏 トラ40000

2014年冬 コキ50000系とC20、C21

2015年夏 ワム80000

と考えています。

良い出来とは言えません、最初のテストショットなのです。(しかし1回目にこの出来なら素晴らしいと言われます)

もうすぐ2度目のテストショットが出来て来るそうです。

そんな半端モノのテストショット品を使って何をしたいか?

トラ45000の床と妻板は鉄です。

トラ55000は更に側板も鉄です。

鉄部は外側は黒、内側はとび色2号(ワム80000の色)(赤3号;コンテナ貨車の色も使われていたかもしれないようですが)です。

しかし、鉄道模型製品では塗り分けられていません。

ナカナカ良いアクセントとなるこの塗り分け車両を貨物列車に加えたいです。 どんな感じになるモノなのか一刻も早くやってみたかったのです。

そしてシンガーフィニッシュもやりたいのです。 塗り分けでやるにはくっきりしすぎるものはSFが丁度良いぼかしになります。

ついでにMONTAで買った委託品のプレスアイゼンバーントラ40000も弄る事にします。

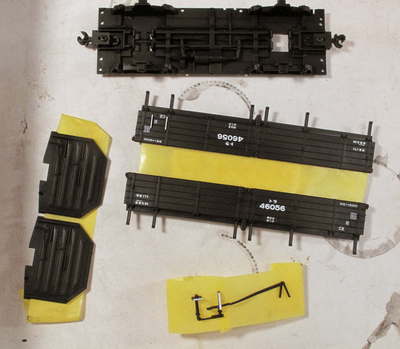

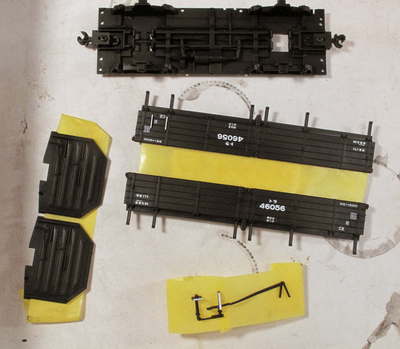

このトラ40000は床板の向きが逆になった組立間違い品で、側板の接着が不十分で片方外れてしまいました。

(写真でどの部分が接着されていたのかが判ります)

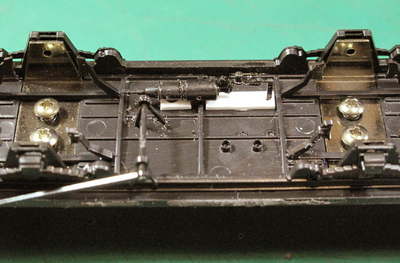

IMONトラ45000は台車がこの様に床板に組みつけられる構造です。

(1回目のテストショットでまだまだ「退け(ひけ)」が酷いです)

IMONトラ45000の側板と昔のトラ40000の側板の比較です。

KATO、J(16番ですが‘JM’13㎜にも改軌出来ます)のトラ45000との比較です。

王者KATOの批判をさせてもらえば、

① 昭和54年度から一部のトラ45000が改造を受けたものというマイナー過ぎる貨車です。

蒸機や旧型電機には組み合わせが不自然です。

② 内側の色は黒(つまり間違い)にしてしまっています。

③ アオリ戸を開閉可能は製作者の自己満足??走行中不随意に開いてしまいます。

④ 床板とアオリ戸の隙間が上から見て気になるほど大きいです。

IMONカプラー化して貸出編成に加えなくてはならないのですがこのトラ14500だけは作業する意欲が湧かなくて放置状態が続いています。

実は内部は“錆止め色”と思っていました。 “国鉄時代”付属のDVDに収められた8ミリ作品に貨物列車が多数登場します。 鉄の妻板を持つトラの妻板の内側は必ずそんな色に見えました。

そこで考えたのは使い慣れたレッドブラウンとハルレッドの混合です。

塗ってみた結果がこんな色です。 (色のイメージは割合正確でした)

エナメルを吹き付けるのはなかなか難しかったです。

1位側の成形時に離型剤がごってり使われていたらしき跡が有り、なかなか修正し難いです。

(サンドペーパー掛けていますが追いつきそうにないです)

1回目のテストショット品の中から少しましなモノを探してもらい交換しました。

まずは側板内外と妻板、下回り等を半艶(本当は1/4艶程度)に塗装します。

クリヤ+フラットベースで調整すればよいので艶出し黒でも良いのですがインレタ(クロマチック)は仕上がりが艶消しなので1/4艶に塗っておきます。

向こうに見える貨車;インレタ位置の参考にしたモデルワムのHO1067トラ40000とKATOの‘J’トラ14500です。

インレタはIMONのトラ6000用しかありません。

(悲しいかなトラ6000以外の事を考慮していない・・・・ほんの10%意識するだけで何倍も助かったのに・・・しかも間違いがある→恥ずかしいです)

「6056」を転写して、

「4」を加えてから中央揃えに「トラ」を転写します。

製品ではタンポ印刷になる表記類、この大きな検査表記用のスペースがぎりぎりで印刷が上手く行くのか心配です。

細かい表記類も転写して

省略するものは省略して

西野天祥堂の筆で白を書き込んで

オーバーコートを掛けます。

掛けました。 クリヤ+フラットベースは実にいい具合に行きます。

「組立間違い」「壊れ」というダブルパンチのトラ40000に取り掛かります。

台枠/側板の関係は合っていますが床板が反対向きなので床中央のブレーキ梃子の穴やブレーキシリンダーの位置が・・・・大変なことになっています。

取付穴が無くてイモ付でポロンと取れてしまったPEMPのブレーキシリンダー(上)と今回のIMONブレーキシリンダーテストショット品(1つ余分にありました)です。

これを使ってしまおうかなと思います。

アオリ戸押さえはトラ6000用を改造(という程ではないですが)して使います。

(接着できていた2位側の側板も無理やり剥ぎ取りました)

穴が無くて困っている部分には穴掘りして固定できるようにしてやり、

ブレーキシリンダーには台座を作ってやります。

ゴム系で軽く付けながら現物合わせで位置決めを確定してから強く押さえて固定します。

そしてエナメルXF-18で塗装。

足踏みブレーキ梃子は「アオリ板押さえ接着後」に接着する様になっています。

アオリ戸押さえを切り出して、

(3つセットのアオリ戸押さえは等間隔ではなく僅か1mm程度だったか間隔の違いが有ります、間隔の狭い側を残して切り離し、適当な長さに切り詰めます)

黒染めしてから一晩置いてメタル用シールプライマー(缶スプレー)を吹き付けます。

残ったインレタでレタリングを入れます。

「6018」の「6」を残して転写して

「6」は後ろに転写して前に「4」を付けます。

現物合わせで油性ペンでマークを付けてそれに合わせてゴム系で接着します。

しました。 インレタも少しづつ進展しています。

トラ45000同様に白を入れて(この白は製品には実施しないかもしれませんが)オーバーコートは略式で缶スプレーです。

(やはりイマイチでした・・・・以前の反省が足りていない)

車体裏側などのオーバーコートを

実施しました。

PEMP貨車の再接着です。

接着後の押さえです。

インレタ入れの残骸です。

IMONトラも組立てます。

此処まで来ました。 (車輪が付いていません)

内側は組み付け前に汚しを吹いて、側板、妻板の外側と床下は組み付け終わってから汚しを吹きます。

トラ45000は製品発売後に、トラ40000はIMONトラ40000発売時に廃車の危機を迎えますからインレタもちょっといい加減(形式トラ6000など)です。

ウェザリングと言うよりもシンガーフィニッシュっぽい汚しの見本になるとよいのですが。