仕上がりを先にお見せするのは心苦しいですが・・・こういう機関車です。

モデルワーゲンベースIMON特製品の夕張11型が1両「手つかず」で残って居ましたので我家の標準的な「仕上げ」を施して登録することにしました。

作業は「分解」「色差し」「吹付け」を終えて残りは「再組立」だけという状態の時に東日本大震災となりました。

工作室は大打撃を受けて工事は一週間止まりましたが、奇跡的にこの機関車だけは全く被災せず、無事最終の「組立」を終えました。

バラバラの状態で露出していたくせに地震を見事潜り抜けた幸運機関車です。

モデルワーゲンオリジナルの製品にはバランスウェイト内側も弧を描くこの↑9200型の動輪が使われていました。

夕張11型は「8620の上回りに9600の下回りを組み合わせた機関車」と言われることがあります。

それは間違いです。

「8620の上回りに9200の下回りを組み合わせた機関車」と言うべきです。

なぜなら動輪径1125mmは9600(1250mm)より結構小さく9200(1125mm)のサイズだからです。

「見た目」は日本製でバルブギヤーが似て時代が近いことから下回りの雰囲気は9600の「見た目」に近く感じますが、機関車の大きさ、能力(→担うべき役割)が全然違うのです。

C12,C56は約460馬力

C11、8620は約610馬力

9600、C58は860~880馬力

C57は1080馬力

と言う具合になっています。

夕張11型は8620型程度の力で貨物牽引を求められたカマです。 9600の代役が務まるカマではありません。

動輪径は9200と同じです。

だからといって夕張11型に9200の動輪をそのまま使うとはトンデモナイ事です。

(ところで↑この馬力は最大蒸気圧の80%での計算値です。 最大蒸気圧の場合はもう少し「力」がありそうです・・・1620馬力のC62牽引のダイヤ通りマイテ付旧客14連の特急【つばめ】を機関出力2200馬力のDD51単機で牽くのは到底無理と思います・・・・液体変速機DLの場合×0.8しなくてはならないからです・・・・真の「力」はC62「2025馬力」VSDD51「1760馬力」←それが実感に近いと思います)

さて、モデルワーゲンキットベース特製完成品と言いますが(前下部のRを実物通りに作り直した)キャブ、動輪、ロッド&バルブギヤー全て(実物は網目があったことが判ったのでその様に直した)ランボード&デッキ上板、テンダー側板、上板、動力関係の全て(テンダーモーターを火室内吊掛に変更)と言う具合に「新規に作った方が良かったんじゃないか?」というほどパーツを作って入れ換えてしまった製品です。

その参考にしたのがモデルワーゲンから模型と同時に出た夕張鉄道11型図面集でした。

(えっ?どうして?↑と誰もが思いますよね・・・)

まずはロッド・バルブギヤを黒染します。

いさみやの常温黒染液です。

動輪輪芯 ; 黒亜鉛メッキ(艶が無く、より黒く染める事が出来ますが通電は駄目)

動輪タイヤ;黒ニッケルメッキ(艶があり、通電は大丈夫)

と比べても「より黒く」染まったと思います。

動輪輪芯は緑色っぽくなってしまいました。 (作り直した部分ですからIMONの責任ですね)

これは黒亜鉛メッキに時折見られる現象です。

反対サイドも

黒染します。

バルブギヤー類は乗工社スタイルを受け継いで「つや消しニッケルメッキ」を掛けてありました。

ロストで作るクロスヘッドはメッキも乗りにくく黒染も染めにくいです。

動輪の塗装に掛かります。

いつものように

①動輪を回しながらタイヤ側面にマッハシールプライマーを筆塗り

②輪芯を筆塗り(タイヤ部分にハミ出しOK)(塗料は黒+汚れ色+(筆塗り用に)リターダシンナー)

③動輪を回転させながらタイヤ側面も筆塗り (出来れば厚く塗りたい)

④バランスウェイトを筆塗り

と言う手順です。 この写真は「②」がもうすぐ終わるところです。 いつもの塗料ですが、この写真では随分茶色に見えますね。

「純粋な黒」は蒸機の色とは全然違う色です。 それはブラックボディーのカメラの色です。

④まで終わった状態です。

動輪中心部は軸=ステンレス、軸の回りの「面取り」部分=黒亜鉛メッキという色分けになっていますが、当然実物は鉄同志で「面取り」してありますのでロッドと同色である必要があります。

エナメルの「ガンブラック+クリヤーオレンジ+クリヤーイエロー」を筆塗りします。

無彩色に見える「金属」ですが塗料の出す色と比べて暖色系に色がずれていますのでオレンジとイエローを混ぜないと雰囲気が近付きません。

更に実物は「飴色の油」と「煤」がまぶされていますので方向性はぴったりです。

先輪とテンダー車輪も同様に筆塗りしました。

マスキングして「汚れ」を吹きます。

マスキングテープを節約するためどんなモノでも使います。

ラベルまで使ってしまって申し訳ありません・・・・ラベルを剥がした箱は「モノ入れ」になって居ます。

マスキングします。

キャブの窓セルは

丸窓 ; マスキング

それ以外;剥がして吹付け後新しいモノを貼ります。

丸く切った(様に見える)マスキングテープは正十二角形に切ってあります。

吹き付け前に筆で汚しを付けておきます。

FABのED29と一緒に汚しを吹く事にします。

ついでにケーディー置換用のIMONカプラーをごっそり「汚し吹き」に掛けます。

ナックルの頭にプライマーを塗り、肉抜きの外側ともども錆色を塗っておきます。

実際にどんどん使ったら直ぐ駄目になってしまうかも知れませんが・・・

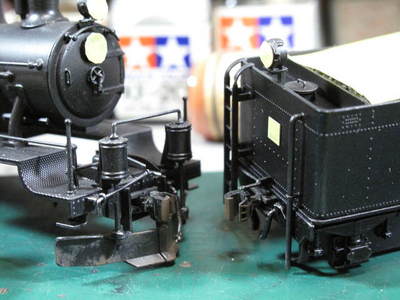

2011-03-11 0:03 吹き終わった夕張14号機です。

C57以降の製品のフロントビームにそのまま取り付けるIMONカプラーHO-301ではケーディー#711を付ける前提で開けられた欠き取り部(幅;6mm)ではこの写真のように少し隙間が出来てしまいますが、この写真で判る通り「たいした問題ではない」です。

HO-301、HO-401はカプラーポケットの上下でプラスチックの材質を変えていますので「柔軟な動き」と「ネジを強く締め込んでもカプラーの動きが硬くならない変形しないポケット」を両立しています。

「この状態で乾燥1日」と思っていたわけですが、この14時間40分余後大地震が起こりました。

一回出した写真ですが、ゴムマットが半分近くまで机の外にハミ出しながら転落を免れた情景です。

組み立てて仕上がりました。

台枠には「ウェザーシステム」で少し錆色をまぶしてあります。 (安直ですみません)

石炭の掻き取り口にも石炭(IMONの旧HO石炭・・・テンダー上と同じ)を積んでいます。