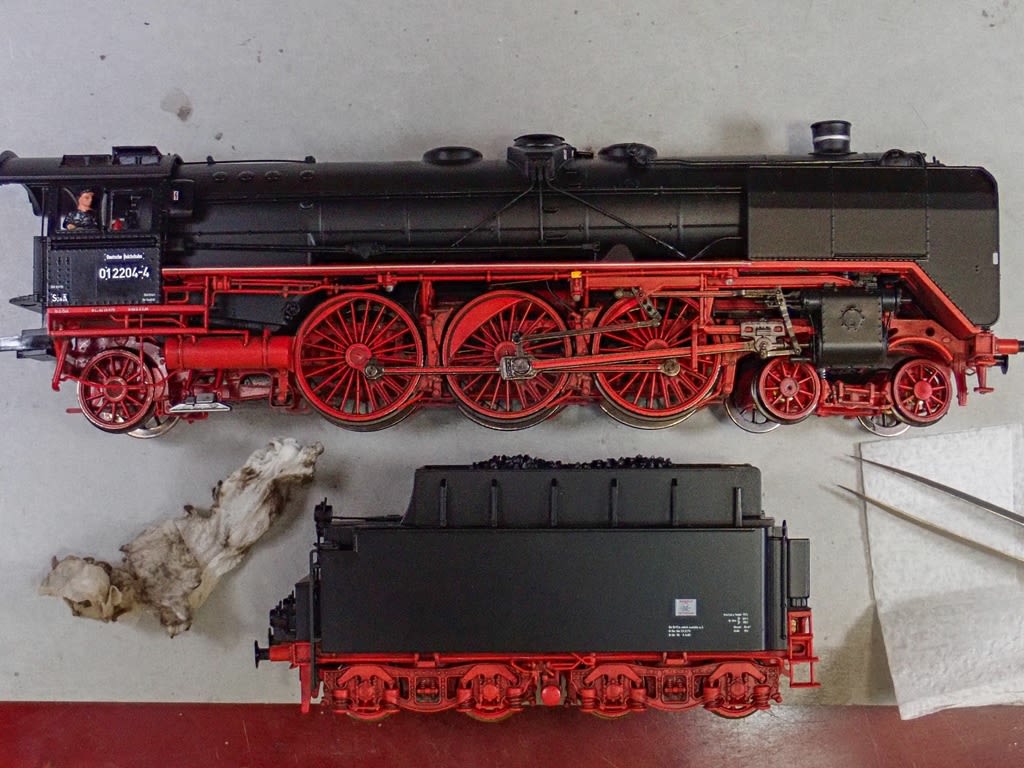

墨入れが終わった01 204を混ぜて箱に並べて撮影しておきます。

01 204 の隣はダークグリーンの荷物室付きレコワーゲン、屋根はグレーです。

その次の次の客車は明るい緑の客車、共産圏グリーン。

赤い食堂車から先は全て屋根はライトグリーンです。

レコ車はダークと思ったら、ダークとライトの中間に見えます。

この製品は D504 の 01 2204-4 が走った時代は緑が2種類混じっていたと言っているのか?

01 2204-4 Saalfeld

01後期形は先輪が1000mmになり、従輪にもブレーキが付き、動輪のブレーキが前後から挟む強烈なモノに変わります。

出力は同一ながら最高速度は120→130km/hになりました。

ドイツ機はブレーキ性能で最高速度が決まるわけです。

機関車全車輪にブレーキが備わったわけです。

墨入れは効果抜群と思います。

本当は石炭を積み直すのが効果抜群と知りながらそこまで手が回りません。

Rocoの乗務員人形は何故余るのか?

制式機以前の蒸気機関車にも付属していますが、人形が制式機の窓の大きさに合わせて作られているため使えなくて余るのです。

機関助士側

日本人には馴染みの「向き」ですが助士側です。;

時にはこういうロッド位置にしたくなります。

D1274 “Metropol” = Budapest-Rostock, But only in summer time.

メトロポール号は夏季だけ運行され、冬はDresden 発国内急行D924となります。

D924 Dresden-Rostock 1976-12 Weinböhla-Böhla

Rostockからはデンマーク行きの船が出ますので実質的には国際列車です。

ラベルは作る度に少し差がある様です。

「オリジナルではない」事を表す”Imon Finish“が貼られました。

とんかつ丸八で食べました。

一切れを3口で大事に食べる用のソースのかけ方です。 控えめ。

所要時間も燃費も最高タイ記録でした。

体重は残念な結果です。