「万が一」の事態・・・・「正常」または「合理的」ということについて 1982年度「筑波通信 №4」

〇脱線した特急

五月の末、まだ梅雨入り前だというのに、まるでもう梅雨が明け真夏なってしまったかのように暑い日が続いた。そんなある日、中央東線で特急が脱線したというニュースが夕刊に載っていた。その日の昼すぎ甲府盆地のある駅のあたりで、暑さで延びてゆがんだレールにのりあげ脱線したのだという。明朝までには復旧する様子であった。盆地はとりわけ暑くなる。これが真夏なら、当然見まわって気をつけていたのだろうが、まだ五月。ことしの天候は少し異常なのかもしれない。事故はそれほどの事ではないらしいし、まして私の日常に影響がある事故でもなかったから、このニュースも私にとっては季節はずれの暑い日を印象づけただけで、普通なら、そのまま忘れ去られてゆくだけだったろう。

中一日おいた朝刊で、再びこの事故がニュースになっていた。復旧に意外と手間どり、開通したのは丸一日以上もたった昨日の夕方であったという。復旧に意外と手間がかかったのは、その特急列車の車両と車両の連結が、連結器によってではなく鉄の棒でいわば固定されていたためその切り離しに時間がかかってしまったからのようだ。

この記事を読んで。一度は忘れかけていたこの事故のことが、私のなかで、再びある重さをもちはじめた。

〇列車の編成、連結器の変遷

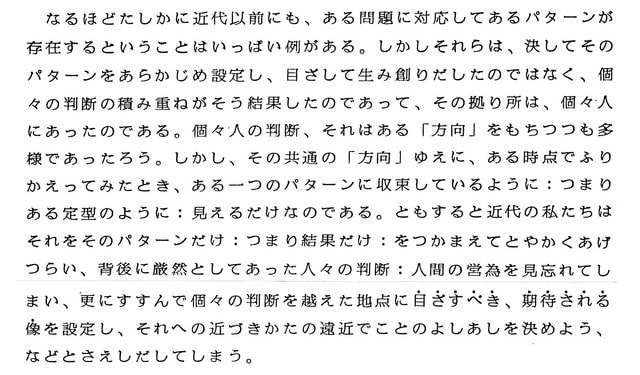

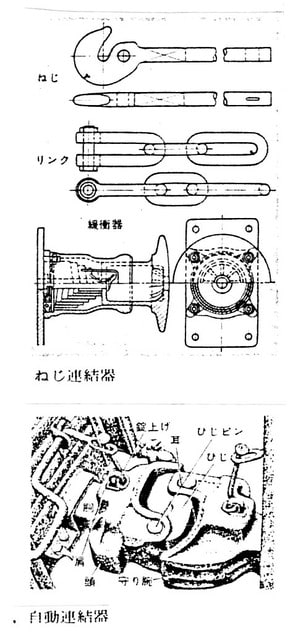

その昔子どものころ乗物好きだった人なら大抵は知っていることだと思うが、車両の連結のしかたには「ねじ」式。(いまでもヨーロッパをはじめ諸外国では主流をなしているやりかた。言うならばフックのついた鎖を引っかけるようなやり方だから、これと対をなしてバネの入った丸型のバンパーが二個つくことになる。(日本では博物館にでも行かなければ見られない。)「自動連結器」(日本でいま貨車や旧型の客車の連結でお目にかかるやりかた。なんとなく人間の手を思わせるひょうきんな形をしている。因みに、日本では1925年の7月1日を期して、国鉄:当時は国鉄とは言わなかった:の全車両の連結器を、それまでの「ねじ」式からこのやりかたに取り替えてしまったのだという。これは画期的なことだったらしく、その証拠に諸外国では50年以上もたったいまでも「ねじ」式がある。)

「密着連結器」という種類がある(国鉄や私鉄の大部分がこの型である。角っぽいいかにも器機という形をしている。自動連結器には20~30ミリのあそびがあるから発車や停車のときどうしてもがたつく。昔はこのがたつきをいかにして少なくして動かすかが運転士の腕の見せどころであったのか衝撃をあまり感じなかった:もっとも実にしずしずと走りだしそして停まったものだった。いまはスピードの時代、私がよく乗る常磐線の客車列車では、発車と停車のとき、むちうち症になりかねないほどのいきおいでどつかれる。貨物列車が動きだすとき、機関車の汽笛の聞こえたあと、すぐに目の前の貨車が動きだすかというとそうではなく、それが実際に動きだすまでほんの少し時間があり、前の方からがちゃんがちゃんという重い鉄のかたまりがぶつかりあう機械的な音が移動してきて、近づいたなと思った瞬間、がくんと動きだす、あれと同じことが駅に停まるごとにくり返され、おちおち居眠りもできない。この原因である連結器のあそびをなくすために、まさに字の如くこの密着式が考案されたのである。) ついでに言えば、この密着式と自動式の両性をそなえた型もあるようだ。そうしておけば、違う型をそなえた車両であってもつなぐことができる。

ところが、この脱線した特急列車の場合には、車両と車両の間には連結器がないのである。たしかに一列車は十数個の車両から成っているのだが、それらは連結器ではなく鉄の棒で、だから連結ではなく言わば緊結されているのである。それぞれの車両は初めから切り離すことを考えにいれず(逆に言えば、車両を任意によせ集め列車を編成するという考えでなく)一列車で完成した形を成しているのである。竹の棒を数センチの長さに切ったものを大きい順に十個ほどならべ、その筒をそれぞれ互いに針金の軸でつなぎ合わせた、その末端を持つとそのちょっとした持ちかたの違いで微妙に愛きょうのある動きかたをするヘビのおもちゃが昔からあるが、この列車はあたかもこのヘビのおもちゃのようなつくりになっていると言えばよいだろう。

脱線した列車を空から撮った写真を見ると、その曲りくねって横たわっている様子は、まさにこのヘビ同然であった。連結器でつないでいるならば、連結器のところが一番弱くてはずれてしまうものが、緊結してるものだから、まさにこのヘビ同様の格好になってしまったのではなかろうか。復旧にあたって意外と手間どったというのは、これは全くの推測なのだが、元へ戻すためには車両と車両を切り離さなければならず、そうかといって、うっかり切り離すと互いに鉄の棒で緊結されているため辛うじて横転をまぬがれていたのが支えを失なって倒れてしまうおそれがある、それへの配慮に手間どったのだと思われる。そして、互いに緊結されていたために転覆しないで済んだという見かたができる一方で、ことによると、これも推測なのだが、緊結してあるために全車両の半分以上が共倒れ的に引きずられて脱線してしまったと見ることもできるのではなかろうか。これが連結された列車だったら、脱線の様相も別の形(多分共倒れになる前に連結器が切れるのではないか)となり、復旧も早かっただろう。復旧に意外と手聞どったという表現がされたというのも、当初普通の連結列車の脱線事故の復旧の例をもとに復旧予測がたてられ、緊結列車であるという状況をつい勘定にいれるのを忘れたからではないだろうか。

しかし、なぜこの列車は連結ではなく緊結であったのか。いままで大抵連結であった列車が緊結になる、そうするようになった発想はいったい何だったのだろうか。

〇連結と緊結、その発想の違い

緊結方式が生まれてきた経緯を私なりに推測すれば、それは大略次のようなことになるのではあるまいか。先ず、いくつかのハコを機関車が引っぱる:つまり動力が一簡所に集中している:やりかたから、動力その他を分散させるいわゆる電車化が一般化してきた。これはもう大分前から国電などではあたりまえのやりかたである。電車の横っぱらに書かれているモハだとかクハだとかいう記号は、その車両のいわば機能を表わしているのである。ただ、その場合はそれら役罰の違うハコを適宜組み合わせて一編成をつくっていた。しかし、一列車の長編成があたりまえになってくると、そうしょっちゅう離したりつないだりすることがなくなり、編成が固定化してくる。いわば単語を適宜集めて必要な文章をつくっていたのが、文意自体で固定化してきたのである。つまり、成句になってしまう。そこで、単語つまり一つ一つのハコを単位とするのではなく、いくつかのハコを成句にまとめて一単位とする考えが生まれてくる。いまの国電は多分そうのはずで、四両一単位だったように思う。だから一編成は八両、十二両というように四の倍数のはずである。そして、特急もほとんど電車化してきた。特急の場合、特に最近のように二地点間を何本も往復するようになると、一編成自体が一定である方が互換性があって都合がよい。「あずさ一号」も「あずさ五号」も同じ編成になる。「あずさ」用の同じ編成を数組用意しておけばよいわけだ(多分、乗車券予約のコンピュータプログラムもその方が楽だろう)。そうなってくると更に一歩すすんで、一編成で一単位とする発想がでてくる。切り離したりつないだりすること自体無用と見なされる。そこで、連結器によるのではなく緊結するという考えがでてくるわけだ。その方ががたもより少なくなる。というのも、たとえ密着式の連結器でも、連結時の衝撃止めの緩衝装置がついているわけで、その分のがたはやはり残ってしまうのだ。これは国電の停発車時のゆれと特急のそれ(新幹線でもよい)とを思い浮かべていただければよいだろう。緊結することにより全体が一体になるわけである。一見したところ十いくつかのハコには分かれてはいるけれども、それは言ってみれば単に一個の長いハコにすることが(直線路だけならばともかく、そんなことはあり得ないから)不可能だからで、いくつかのハコに言わば関節によって機能ともども分節されているにすぎず、これはそれまでの列車とは似て非なるものだと言ってもよいだろう。この発想の転換・展開は一点の非のうちどころもないほど合理的である。そしてこれが新幹線を可能にした技術の裏づけの一つでもあったわけである。

しかし、もしこのハコに機能分化させた一編成の中のどこか一箇所に障害が生じたらどうなるか。これが、それまでの列車とは似て非なる点の最もたることなのであって、昔ならその故障車両を切り離しても運転することができたのだが、この最新の方式ではそうはゆかず、一編成全部が言ってみればおじゃんになる。一個の有機体が死んでしまうのである。第一、切り離そうとしたって、はじめから切り離すことは考えてない:緊結してあるのだから容易にはできないのだ。だからそんな場合には一本まるごと運休することになる。そして、あのおもちゃのヘビみたいに横たわってしまった車体の姿勢のたて直しも、意外と時間がかかってしまうことになる。

〇事故後のダイヤの「正常」化ということ

いま、故障になると一本まるごと運休になる、と書いたけれども、これは昨今では緊結した列車に限らず、連結した普通の列車でも同じらしい。その場合も、昔のように不具合のハコだけ切り離すということはなく、客を全部おろして、きれいさっぱり運休させてしまうようだ。特にそれが特急のように予約席のある場合はそうなることが多い。その一本だけでなく、その折り返しも当然ながら連休するから、一本の事故が数本にひびいてくる。運休にしないで異常編成で運行したらどうなるか。

予約客には部分的なあぶれがでる。その処理をこまめに考えるなら、いっそのこと全部とり消してしまった方が事務的には楽だ。コンピュータには楽だ。また、そうした方が運行ダイヤの正常化にとっても楽である。なぜなら、一度全てをご破算にして、ちょうど始発時のように空白を埋めてゆく方が、いろいろやりくりをしつつ(臨時の列車:ダイヤにない列車を動かしつつ)復元するよりも、よっぱど楽だし、復元を急ぐという点では合理的だからである。

私が東京へ出るため必らずごやっかいにならなければならない常磐線は、これはもう、やれちょっと雨が多く降りすぎたとか、風が吹いた、とかいって少し大げさに言えば日常茶飯事的に停まってしまう。先日も夕方、予定した列車の二十分ほど前に上野沢について、きょうは座って帰れるぞ、とにんまりしたところが、水戸(みと)のあたりで事故。不通だという。土浦まではゆけます、ときいて一安心。ところがホ-ムにはもう人の詰まる余地がないほどいっぱいの列車が、いつ出るのか分からないまま、後続の予定がたたないからこれに乗ってくれという放送がくりかえされるだけ。この列車本来のダイヤからいえば、もう小一時間発車がおくれている。上野と水戸の間は約百km、その間の電車は事故に関係なく動けるのだから、後続だってすぐ来るはずなのに、それにもうこの列車には人は詰められはしない、どうして出ないのだろう、いささか不思議に思えてくる。やがて、この列車は〇時〇分発の◎行の列車として発車します、という放送があった。まだ十分以上も間がある。本来のダイヤの数本あとの列車に読みかえるというわけだ。そこではじめて私には合点がいった。運行ダイヤというのは連行しているその線の列車全部で一つのシステムを成しているわけで、その一部でおきた障害は全システムをだめにしてしまったのであり、ダイヤを正常に戻すためにはこういった読みかえを行なって元のシステムにのせなおすのが、最も効率的だし合理的なやりかたなのだ。そのための腐心の一環として、なかなか発車せずに時間待ちをしていたに違いない。

なるほどたしかに、乱れてしまって異常なダイヤを正常ダイヤに戻さなければならない、それは至上命令ではある。けれども現実に客が列車にはもちろんのことプラットホームにも満ちあふれているのを目のあたりにしていながら、それをさばくことには手をつけず、専らダイヤの修復に執心する。ダイヤさえ正常なら異常は起きない。だからそれを正常にもどすことが先決である、これはたしかに合理的に見える考えではある。

しかし運行ダイヤはあくまでも客を運ぶために意味があるのであって、ダイヤのシステム自体に意味があるわけではない。当たり前である。まして、目の前には運びきれなくなってしまった客が満ちあふれている。ならば、交通機関の本義に戻って、この満員の客をさばきつつ、しかもダイヤを正常な状態へ戻してゆこうとする発想がもたれてもよいのではなかろうか。多分そういうやりかたでは、ダイヤの正常化完了をもって事後処理完了とする視点からすれば、手間も時間もやたらとかかり効率的合理的なやりかたとは言えないのかもしれないが、客の立場に視点を移してみれば、そうしてもらう方がずっと合理的なのだ。昔はそうしていたのではなかったか。客がホームで所在なくすごす時間はずっと短かくて済み、その代り鉄道関係者の苦労は並大抵のものではなかったと思う。いまは、どちらかといえば、客が苦労する。

脱線した特急列車の話からはじまり、その連想で事故の後処理についてまで話が及んでしまったが、これらの話の底を共通して流れているように見える、言いかえれば、これらの事態のなりたちに根本的に係わっているはずの、ある種のものの考えかたに、私はひっかかるのである。それは、いまいたるところであたりまえになっている、いわゆる近代的合理的な考えかたの典型的な姿だと見てよいのではなかろうか。

〇「近代的・合理的」な考えかたの正体

この考えかたというのは、いったいどういう性格のものか。

一口で言えば、この考えかたは、「万が一」ということ、あるいは、「マイナスの(と評価される)局面」はあってはならないことだから考慮の外におき、専ら「正常」あるいは「プラスの局面」にのみ考慮をはらう考えかただ、そう言ってよいだろう。理想状態、完成完結した状態へのゆるぎない(信仰に近いほどの)信頼と願望、そう言ってもよいかもしれない。だから、更に別な言いかたをすれば、ある全体なるシステムが「絶対」としてあり、その全体なるシステムを構成する部分部分は、なかば絶対的にその『絶対』に服するしかなく、その構成の編成替えなどということも存在しないのである。つまり一つのパターンが(望ましき完全形として)在るとするわけである。そして、そのパターンが乱れることを異常という。

これに対し、こういう近代的合理的な考えかたからすれば非近代的、非合理的、そして場あたり的に見えるであろう従前からの考えかた:やりかたというのはどうであったか。

これも一口で言えば、たしかにそれもある全体やシステムをつくりだしはするが、それが唯一つしかないのではなく(定型があるのではなく)言うならば、「万が一」の状態「理想」の状態の両極の間で:別の言いかたをすれば「マイナスの局面」から「プラスの局面」にわたって:場面場面において適切と思われる全体・システムを任意に組みたてることができる、そういう考えかただと言えるだろう。そうであるからこそ、仮に事故が起きても、その事故の状況に応じて、まさに字の如く臨機応変の対策:その局面における全体のたてなおし:をたてることができるわけだし、その対策も、ただ単に元の(完成形であった)パターンへ戻すことにのみ執心することなく、その判断決定の拠りどころをその当面の(交通機関としての)本来の課題(たまってしまった客をさばくこと)においてたてられる。つまり、客をさばきつつ、徐々に元へ復してゆくわけで、その過程では何度かシステムが組み直されなければならない。

その作業の点にのみ視点をしぼれば、たしかにそれは効率的ではない、それは先に書いたとおりである。それ故、近代的なやりかたでは、その点で効率的な「正常」形へ戻すこと自体が目的化し、つまり本末転倒して、ものごと:事態:への対応のしかたにはいくつものパターンが任意に用意できるということが忘れられてしまう。

いまここで、ものごとへの対応のしかたは任意にいくつものパターンが考えられるのだと書いた。ほんとにそれはいくつもあるのであって、場面場面に対応して、場面の数だけある、つまり言ってみれば無数存在するのだと言ってよいだろう。こういう書きかたをすると、そういう場面場面やそれへの対応のしかたが、私たちをとりかこんで無数に存在しそのなかから一つを選びだすかのようにきこえるかもしれず、そしてまた、そんな無数なんかは相手にできないではないかと思えるかもしれない。もちろんそうではない。場面やそれへの対応が無数に、あたかも百貨店のショーウィンドウの中の品物のように、私たちのまわりにならんでいるわけではない。そうではなく、それはあくまでも、私たちの、私たち自身による「判断」に拠るから無数なのである。場面の設定も、対応のしかたも、それは私たちの「判断」。いまおかれている状況・場面はかくかくしかじかであると(私が)「判断」し、いまなすべきことを(私が)「判断」し、そして、適切な(そう私が「判断」する)方策をたてるのである。だから、そのものごとのとらえかただけパターンがある:原理的に言えば無数ある、わけなのである。それ故、同じ事態に対してもその対応のパターンは、判断する人により違うだろう。しかし、違っているからといってまちがいなのではなく、また、違っているからといって「方向」もなにもなくめちゃくちゃに違うというのではなく、「方向」は同一であっての違いなのだ。つまり、多種多様でなく、同種多様。

こういう従前のやりかたに対して、近代的・合理的なやりかたでは、同様に必らず「判断」を伴うけれども、その場所が違う。そこでは、ある最も合理的だと思われるパターンが設定され、それに合うか合わないかが「判断」のポイントとなる。その意味では、人によって違うなどということはあり得ない。正解があらかじめ唯一ある。それ以外があるなどということは、はなはだしく秩序を乱しけしからぬことなのだ。つまり、all or nothing、〇かーか、一か八か、なのである。コンピュータ用プログラムにはたしかに適している。こういう極論めいたことを言うと、パターンを一つではなく、場面に応じたパターンをいくつか用意しておけば、従前と変らないではないか、そうすれば、それなりに臨機応変の、しかも人によらない対応ができるではないか、という反論がでてくるかもしれない。そして実際、いくつかのプログラムが用意されるようになってきているし、そういったプログラム、パターン探しがその面での学問分野での関心事でもあるようだ(人々を不特定多数として括る発想もそこからでてきているはずである)。

しかし、このいくつかの場面とそれへの対応をセットとして用意しておくやりかたでは、根本的にそのパターンの数は、たとえありとあらゆる場合を考慮したといっても、有限であることに変りはなく、万が一用意されたパターンに合わない事熊にでもなったら最後、それはもう手の下しようもないほどめちゃくちゃになってしまう。

従前のやりかたでは、パターンはあらかじめ設定されているわけでなく、むしろその都度、「万が一」と「正常」の状態、その両極の間に、場面の設定がなされるわけで、その意味でパターンはその間に連続的に無限に在ると言ってよく、だからこそ、いかなる場合にも臨機応変に対することができるのだ。だから、近代的なやりかたは完ぺきのようでいて極めてもろく、逆に従前からのやりかたは不確かなようでいて、極めてしたたかなのである。いったい、ほんとの意味で、このどちらのやりかたが合理的か。私なら、当然のことだが、この非近代的・非合理的に見える従前からの考えかたの方をとるだろう。なにもそれは単に私の好みでそうするのではない。ものごとというのが、あらかじめ考えておいたいくつかのパターンとしてのみ出現するなどという、そんな考えかたはあまりにも非合理だと思うからである。まして、それへの「対応」:「判断」までもが既製品として存在し、ただそのなかから選べばよいというのも、非合理のいや不合理だと思うからである。それではまるで、人間もロボットも変りないではないか。

こうやって見てくると、いわゆる近代的、合理的な考えというのがいかに人間個々人の判断:それは人によりそして場面に・状況のとらえかたにより微妙に異なる:というものをきらい、あるいはそれに信をおかず、規範を他に求めたがるものであるかがよく分かる。それでいてまた、近代ほど個人の尊厳を強くうたいあげる時代もなかったのではないか。個人の主張をとりたててあげつらう時代はなかったのではないか。いまこうして見てきて、この近代という時代の姿がまことにくっきり見えてきたように私には思える。すなわち、個々人を越えたところに、規範とすべき近代的・合理的なあるべきパターンがあり、個々人はそのパタ-ンのなかのどれかを選択する判断権のみを有し、その選んだパターンをいかに個性的に修飾するかが個人の個性であるとする、これが近代というものの姿なのだ。では、あらかじめそのパターンを用意して人々に提示するのはだれなのか?デザイナー?設計者?その道の専門家?もしそうだとするならば、その根底には、表向きの個人・個性の尊重、人間性の尊重の主張とは裏はらに、徹底した人間性無視:人間不信そしてその裏返しとしての選民意識が流れていると言わざるを得ないだろう。

なるほどたしかに近代以前にも、ある問題に対応してあるパターンが存在するということはいっぱい例がある。しかしそれらは、決してそのパターンをあらかじめ設定し、目ざして生み創りだしたのではなく、個々人の判断の積み重ねがそう結果したのであって、その拠り所は、個々人にあったのである。個々人の判断、それはある「方向」をもちつつも多様であったろう。しかし、その共通の「方向」ゆえに、ある時点でふりかえってみたとき、ある一つのパターンに収束しているように:つまりある定型のように:見えるだけなのである。ともすると近代の私たちはそれをそのパターンだけ:つまり結果だけ:をつかまえてとやかくあげつらい、背後に厳然としてあった人々の判断:人間の営為を見忘れてしまい、更にすすんで個々の判断を越えた地点に目ざすべき、期待される像を設定し、それへの近づきかたの遠近でことのよしあしを決めよう、などとさえしだしてしまう。私には、それはどうしても愚行に見える。

私は、いかにそれが多様であろうとも、私たちの私たち自身のものごとの判断を信じたい。そうでないなら、私たちの問に真のコミュニケーションは存在しなくなるだろう。コミュニケーション、それは単にことばをサグ操ることではない。できあいのいくつかの応答パターンのどれかを、あたかもマークシート方式の試験間題にこたえるが如くに、選択していればよい、などというものではない。ことばにいったい何を託すかこそが問題なのだ。ことばに託すもの、それは、私たちの私たち自らの感性に拠る私たち自らの「思考」である。「思考」が、用意された有限なパターンに限定されるような状況、私はそれを認めるわけにはゆかない。

けれども、こういう文章自体もまた、先進・先端技術を背景としたワードプロセッサーにより、いくつかの推奨される文体・言いまわしに限定されるような時代に入ろうとしている(いったいだれがその言いまわしを推奨するのか、できるのか?)。先進・先端、あるいは近代化、それは諸作業の合理化:省力化へ向ってきたと言ってよいだろう。しかし、それが「思考」作業の合理化・省力化をも意味するのならば、そこでは、真に新しいものが生みだされるはずがない。「思考」、それはたしかにあるパターンをもつ。かといって、そのパターンは決して有限でなく、言わば臨機応変に無限である。「思考」をも合理化と称していくつかにパターン整理してすすむのが近代であるとするならば、そしてそれを合理と言うならば、私はそれを「合理」とは認めない。合理とは、そもそも、あるシステムにとっての整合性のことなのではなく、私たちにとっての合理のはずだからである。システム、それも、私たちが私たちの思考作業により生みだすのである。システムのために生みだすのではない、まさに私たちのために。

北海道でもまた特急が脱線したそうである。これも異常な暑さ:30度を越えたという:でレールが曲り、直すのに時間待ちをしてダイヤが狂ってしまった。一方、それとは関係なく保線作業:まくら木交換:が行なわれていた。ダイヤは正常に保たれていると頭から信じていた保線作業者たちは、通るはずのない時間帯だと思いこんで、まくら木をはずしてしまった。そこへ、通るはずのない列車が来て、なるべくして脱線した、ざっとこういうわけらしい。いま、合理化のために、保線は保線として独自に外注されているのだそうである。運行のシステムが正常であったなら、保線のシステムの方は平常に行なわれていたのだから、別に何の問題もなかったのだ。システムとシステムが、ある正常な状態で成りたつべく設定されていた。だから正常なら、システム相互の連絡は強いて不要だ。完ぺきだ。しかし、それに慣れきってしまったとき、異常に対して対応できない。万が一の事態が容易に発生する。考えてみれば、近代社会というのは、こういう薄氷を踏むような保証の上で成りたったシステムで囲いこまれているのかもしれない。

あとがき

〇私の勤める筑波大学では、図書館の図書目録カードを全廃してしまった。カードに載せられた情報、そんなものはみなコンピューターに組み込むことができる。必要に応じて端末機から、カードをめくるなどという面倒なことをしなくても、情報を呼び出すことができるし、カードづくりという面倒な事務作業もなくなる、そういう発想であったらしい。図書目録カードの使用法がプログラムとして覚えこまされているわけである。その代り、プログラムに載せられなかった使用法は切り捨てられてしまったから、カードを見ながらあれこれと自分の関心事に係わる書物の世界を自分で組みたててみる:つまり自分だけのプログラムをつくる自由は失せてしまった。図書の利用法が「理想化」されたパターンに限定されてしまったのである。そしていま、カードとの共存のコンピューター化がなぜ考えられなかったのかという不満がわきだしている。

〇今回、「万が一」あるいはめったに起きないことが切って捨てられる話を書いたのだけれど、それと全く逆に、「万が一」の事態を終局のものとしてものごとを考えるやりかたが、近代的な考えかたのなかに存在していることも知っておいてもらったほうがよいだろう。

建物の耐震に対する考えかたがそれである。「万が一」の地震によっても全く壊れない建物をつくろうとする。いまや建物の第一義の目的が、地震で壊れないことに置き換わってしまったと言って過言でない。地震で壊れない、そうすれば人命に損傷もない、建物も建てなおすこともない。なるほど合理的に見える。しかし、そのおかけで、残りの「万のうちの九千九百九十九」では、不便を強いられる。人間、地震のために生活することになる。はたして合理的か?「万が一」の事態では壊れても止むを得ない、しかし人命に直接的に響かないような壊れかたをするべく考えよう、どうしてそう考えられないのだろうか。これもまた、一つの対応パターンしか考えることのできない近代的合理的思考法の一結果である。これは、今回書いた話と、その思考の構造が全く同じなのだ。

〇気になることが語られていた、そう書き添えて、書物のコピーが送られてくることが多い。大変ありがたいことである。次の文もその一つ。

つか・こうへい「あえてブス殺しの汚名をきて」の一節だそうである。

〇月〇日 雨

今日久しぶりでTさんと会った。Tさんは甲府の幼稚園の園長さんだ。Tさんは今度新しく幼稚園を建てなおすため設計図を持ってきた。会うなり「どうだ」。とてもうれしそうだった。 私も少し図面は読めるのでおかしなところに気がついた。

「おい、おかしいじゃないか、幼稚園は子供たちが明るく楽しく生活しなきゃいけないんだろ。このへんに暗くなるところは何だ」「そうかい」Tさんはとてもうれしそうに白い歯を見せて笑った。「いまにわかるさ」そんなふくみ笑いだった。

〇月〇日 晴れ後曇り

咋日甲府にいった。Tさんの幼稚園の落成式。まったくおかしな幼稚園だ。運動場にはドラムカンだの何だのがやたらにおいてあって子供たちが遊びまわる所がない。

「何りつもりだい」

Tさんはとてもうれしそうに、そして恥ずかしそうに話しはじめた。子供たちってのはガキ大将ばっかりで、明るく元気なものだと思うのは観念的なのであって、なかにはメカケの子、おねしょした子、おとうさんに叱られた子、そういう子たちがたくさんいて、あの暗い屋根裏部屋やドラムカンはそういう子たちの泣き場所なのだと、さみしいということから孤独という感覚を知る所だと・・・・Tさんは教えてくれた。

甲府からの夜汽車の中で妙な気持だった。さわやかな哀しい想いを私はかみしめていた。そんな芝居をやりたいものだ。

ただ私は、子ども(あるいは一般的に人間)をこのように見ることはまったく賛成するけれども、それがもろにそういう設計として具現すればよいとするのは、それも少しばかり観念的なのではないかと思った。

〇梅雨に入ったと言われてから、かえってすがすがしい日が続いている。ままならぬものである。

〇それぞれなりのご活躍を!そして、その共有されんことを!

1982・6.22 下山 眞司