CDご所望の方へ

「伝統を語るまえに」の資料を納めたCDは、明日クロネコ宅急便で発送させていただきます。

恐縮ですが、着払いとさせていただきます。ご了承ください。

******************************************************************************************

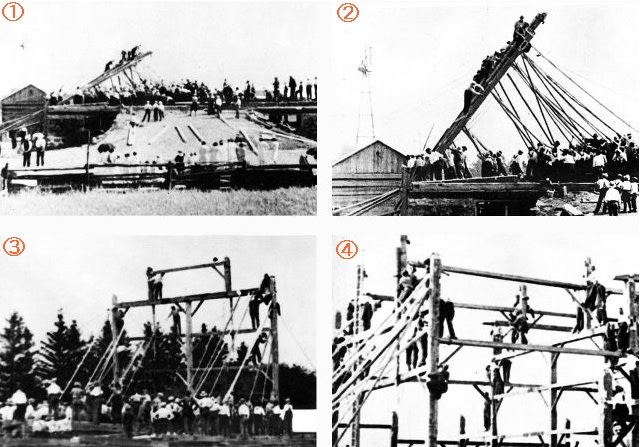

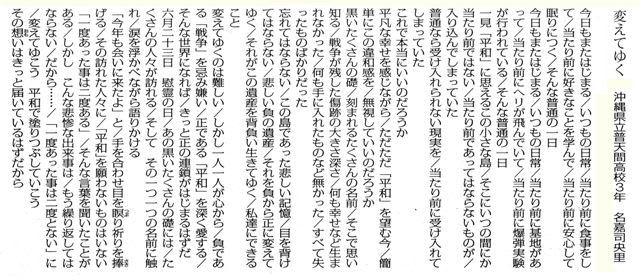

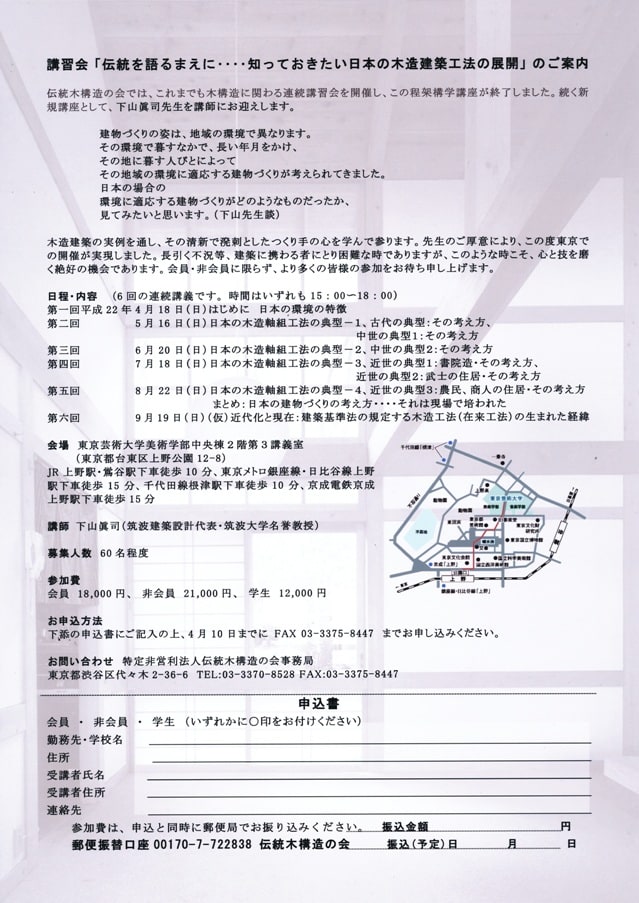

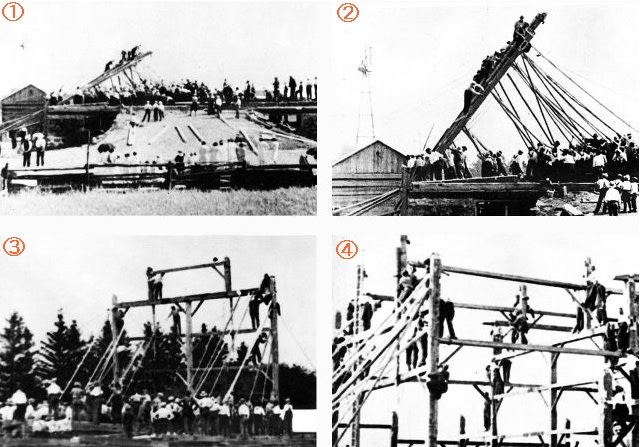

下の写真は、アメリカ・オンタリオ州での納屋(多分家畜小屋)の建て方を移したフィルムからのもの。

1918年のことです。建物の長さは134フィートあった。40メートルです。

こういう建て方があたりまえであったアメリカで、2×4工法がどのような過程で主流になっていったのか、興味が湧きます。

写真は“The Barn”(New York Graphic Society Ltd)から。

「伝統を語るまえに」の資料を納めたCDは、明日クロネコ宅急便で発送させていただきます。

恐縮ですが、着払いとさせていただきます。ご了承ください。

******************************************************************************************

下の写真は、アメリカ・オンタリオ州での納屋(多分家畜小屋)の建て方を移したフィルムからのもの。

1918年のことです。建物の長さは134フィートあった。40メートルです。

こういう建て方があたりまえであったアメリカで、2×4工法がどのような過程で主流になっていったのか、興味が湧きます。

写真は“The Barn”(New York Graphic Society Ltd)から。