コンクリート造の壁の真ん中に開けられた四角い開口部では、かならず、四隅に亀裂が入る。これは鉄筋で補強した鉄筋コンクリートでも同じ。いつかは亀裂が入る。開口補強筋は効いた験しがない。

ならば、基本的に、コンクリートの構築物は(鉄筋補強があろうがなかろうが)組積造として考えたらどうか、と考えて設計したのが、上の建物。正確に言うと、組積造としてのコンクリートで考え、その補強として鉄筋を使う、ということ。reinforced concreteの原義に戻ってみただけの話。そうすれば、きっと、RCの特徴(利点・欠点)が分かるのではないか。

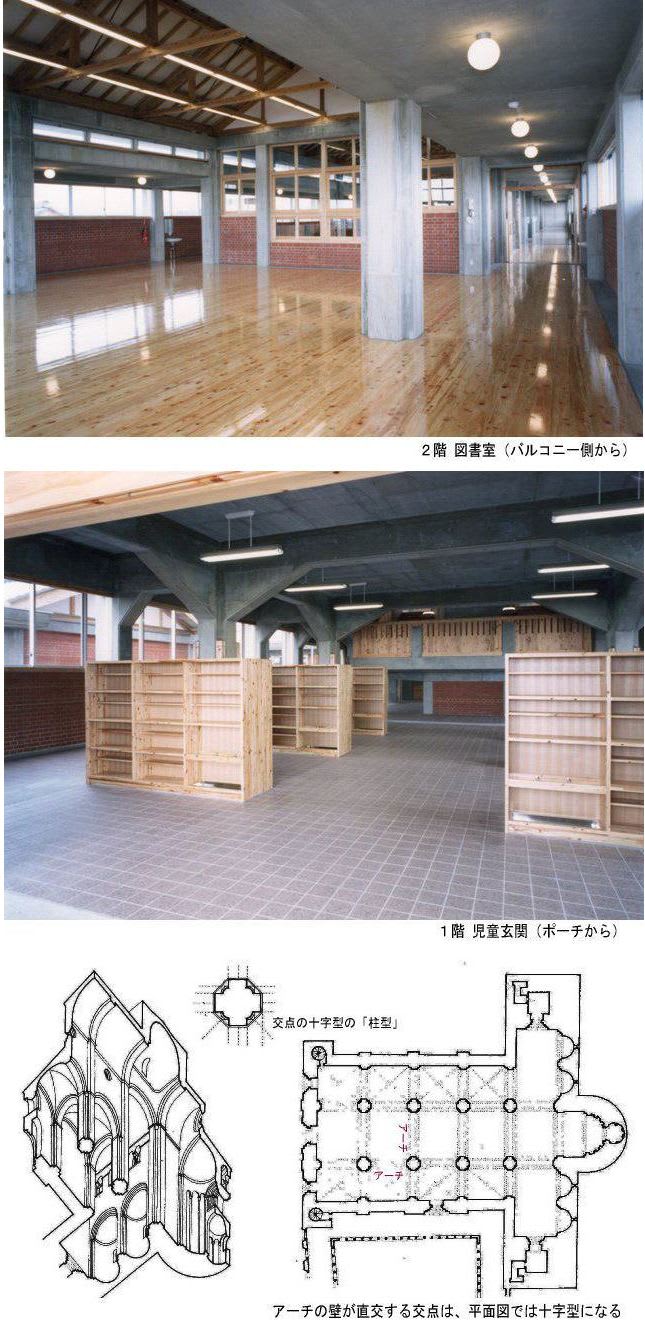

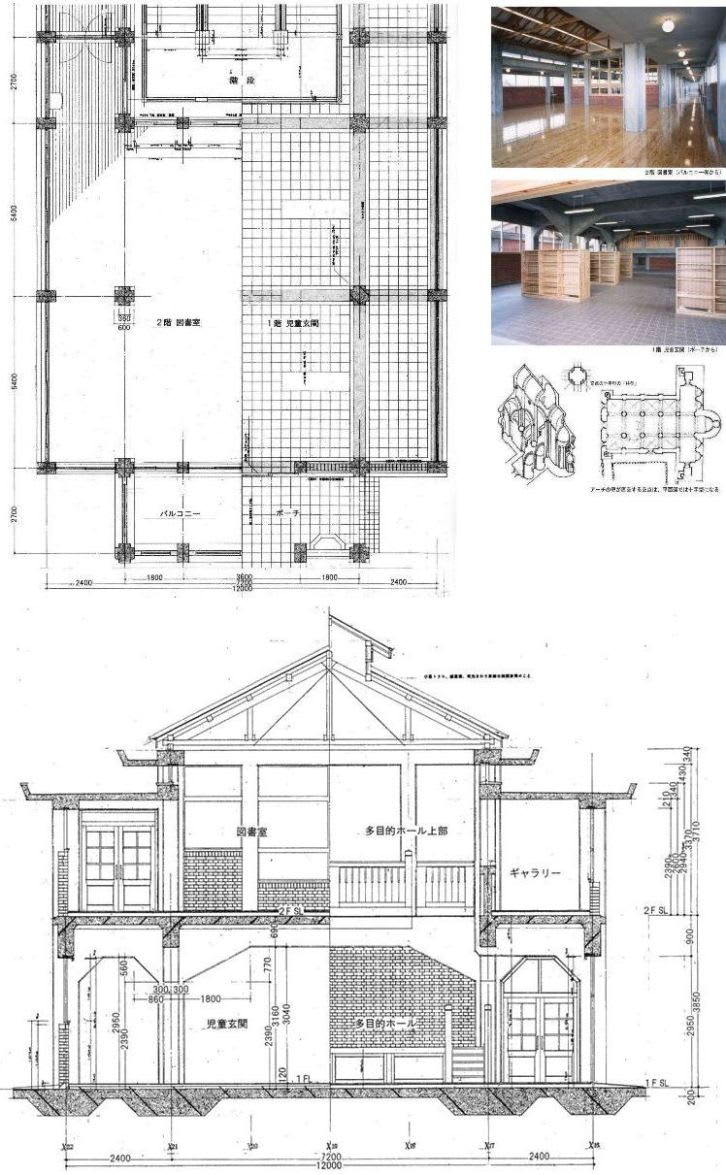

ここで紹介するのは、1994年に竣工したM小学校の二階建部分。今回は配置図、全体平面図は省略。

屋根は、不要な荷を減らすため、ここでは木造トラスを使っている(屋根がそのまま天井)。屋根材は瓦葺き。これは、その性能と、万一破損しても交換が容易であるための採用。

1階では、基本的に、厚さ360㎜の壁で2階床を支えることとし、必要に応じて、その壁をくり抜く、という考え。アーチでくり抜くのが理想的だが、型枠の製作を考慮して、ハンチを付けた開口としている。

壁の交点には十字型の「柱状」の部分がのこる。この部分は「柱」と呼ぶのかどうか、どこまでが「柱」なんだ、そして同様に、いったいどこが「梁」なんだ、と問われるかもしれないが、そんなことはどうでもよい。

上の図版の一画に、参考として、ロマネスクの伽藍の解説図を載せた。これはアーチが直交してできる「十字型の柱」様の部分。これと同じ考え方。ちがうのは、2階床のつくり方だけ。この設計では、鉄筋補強のスラブでつくっている。2階床スラブは、1階では天井、つまり「踏み天井」。

平面図で、柱型間の網掛けをした部分が壁をくり抜いた部分。通常のRC造では梁に相当する箇所。

2階では、四周と間仕切り部分以外、RCの梁はない。

無開口の部分を全面RCの壁にするのは無駄なので、原則として、各所とも、くり抜いたハンチ付開口をつくり、その開口に、必要に応じてレンガを積むことにしている(1枚積み)。そのため、開口の高さ方向は、70㎜の倍数になるように矩計を考えている(70㎜=レンガ1枚の厚さ60mm+目地10mm)。腰壁も同じくレンガ積み(室内の支障のない部分は木製)。

ただ、今回は平面図を載せていないが、断面図の多目的ホール部分の2階ギャラリーの手すり部:腰壁はRCとしている(Ⅰ型断面の箇所)。もちろん、「耐震スリット」など設けていない!。これは、1階で邪魔になる柱を取り去るため、手すりを床を受ける架構として利用したから。これについては、次回紹介する予定。

また、この建物では、杭工事を要しているが、図で分かるように、通常の「地中梁」を設ける方法を採っていない。これについても、いずれ紹介。

図面は、実施設計図のコピーを編集。写真は竣工写真から。

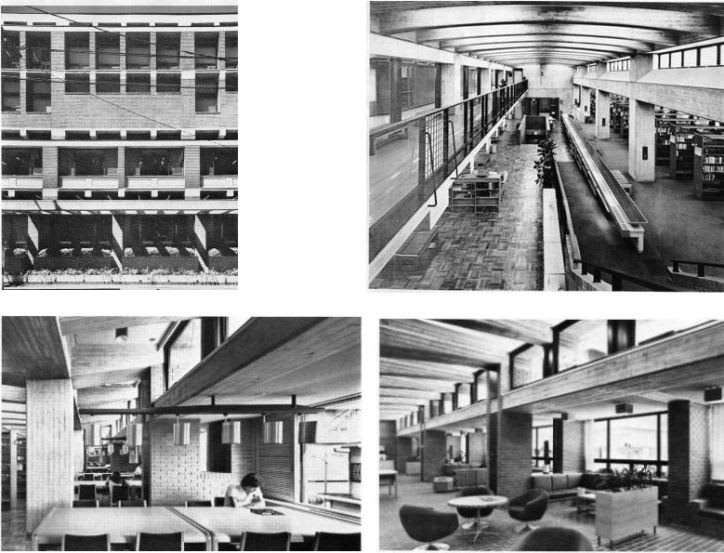

先回の『鉄筋コンクリートの「踏み天井」』:江東図書館:の写真を追加します。

上段左は「南面立面の部分」、右は「逆方向から見た吹抜け」

下段左は「2階開架閲覧室:南側閲覧コーナー」、右は「1階ラウンジ」

図と照合してご覧ください。

写真は「建築文化」359号からの転載です。

またまた古い話で恐縮。

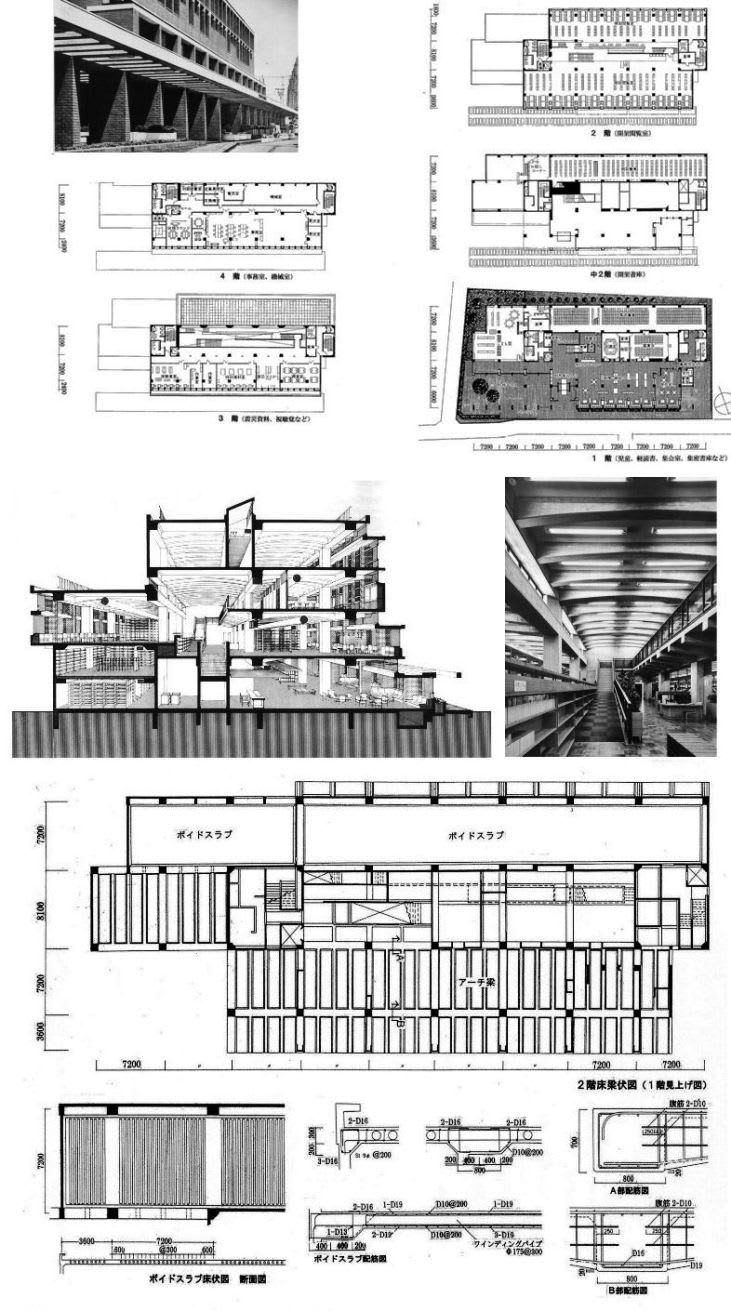

上図の建物は、今から30年前、1976年に竣工したRC造の「区立江東図書館」(江東区南砂にある)。

昔は工場街の南砂一帯では、当時、工場が移転し、それにともなう再開発が盛んだった。ただ、街中は、東京湾沿いのゴミの埋立てで清掃車街道の様相を呈し、この建物は、いわば清掃車街道の「迷惑料」として東京都が江東区に提供したもの。たしか、「震災資料、戦災資料」等はここに集められているはずである。

図書館用地は、工場跡地の小さな一画(約5000㎡)で、建物の要求面積2500㎡。前面道路幅4m、高さ制限15m、建蔽率70%、第三種高度地域(当時)による北側斜線、西側の民家への日照確保、しかも地下水位が高いため(いわゆる0m地帯)地下室はやめた方が無難。つまり、これらの条件で、外形はほぼ決まってしまう。

いろいろと試行錯誤の結果、事務室と機械室を最上階に置く4階建てとすることにしたが、階高が十分にとれず天井が張れない(1階:ラウンジ、新聞雑誌、集会室、集密書庫。中2階:開架書架。2階:開架閲覧。3階:特別資料室、視聴覚資料)。

そこで、採用したのが天井なしの「踏み天井」方式。

しかし、難物は空調ダクト。納めるところがない。そこで、円形ダクト露出方式とし、梁をアーチ型にしてアーチの頂部に吊り下げることにした。

アーチ梁は、力の流れ:応力の点でも合理的。

アーチ梁が取付く長手方向の主梁の梁幅は、柱幅に同じで梁型は扁平(幅800×高700)。できるだけ打設時には流体であるコンクリートの特性に適する形にしようという考えの延長上の設計例(10月22日記事参照)。

アーチ梁は、約@1800㎜(柱~柱を結ぶ大梁と中間の小梁からなり、大梁の幅は柱幅)。

このピッチは、書架の配置にほぼ合わせるため(図書館家具は900㎜が基準単位でできているるため、この建物の基準寸法は900㎜の倍数としてある)。

当初、アーチ梁は、主梁と下面同面で始まるように考えていたが、納まりの都合上、主梁の面内(面木厚分20㎜の逃げ)で納めることにした。

コンクリートはすべて打放し、型枠はヒノキ小幅板という贅沢。オイルショック後のため、当初予算が潤沢に組まれていたからである。たしか、アーチ梁の型枠は2度使いしたように記憶している。

架構部以外、壁は内外とも「器質タイル」張り。前川國男さんばりのタイル打込みも考えたが、さすがにそこまではできなかった。

内装と言えるのは、床。主要部は、フローリングブロックとタイルカーペット。

1階と中2階の書庫部分では、階高5mの中に2層設けるため、2階床を厚300㎜のボイドスラブ、中2階床にはh200の軽量C型鋼のリブに4.5㎜の鋼板を両面張りした合成版を用いて高さを確保した。

ここでは、アーチ梁とボイドスラブ部分の構造図を抜粋。「ディテール:104号」(彰国社)に、合成版を含め、構造計算をお願いした増田一眞氏が解説しています。先の「竹園東小」(10月26日記事)の構造計算も増田氏にお願いしました。

なお、各階南、北面のコ型をした部分は、雨どいや冷温水のパイプスペース。

建物は、良質な施工と竣工後の営繕がよいため、30年経った今でも健在。

図・写真は、「建築文化359号:1976年9月」からの転載です。

学校の建物は、教室が南面して横並びになるのが常。建物をRCにする場合、教室の南面をできるだけ広く、すっきりした開口にする方策で頭を悩ます。柱間を広くすると梁が天井面から下りてくる、柱を中間に立てると、普通は、太い柱の見付が邪魔になる・・・。

旧桜村立(現つくば市立)竹園東小学校は、研究学園都市の開発に際し最初につくられた学校(1974年8月竣工)。

つくば一帯は、一見地盤が良いように見えるが、実は極めて悪い。場所によると江東区並み、2~3m掘れば水が出る(しかし飲み水には不適、だから、この地には集落も栄えず、畑地も少なく、赤松林が広がっていた)。

つくばのビルで地下室を設ける例が少ないのはそのため。

竹園東小の設計では、基礎工事の比率を少なくするため、なるべく重量を軽くすること、そして、教室南面をすっきりさせたい、という観点から、二階建て部分では、図のような工法を採用した。屋根は、平屋部分、体育館も軽量化のために鋼管トラス、鉄板瓦棒葺き。

16.2m間隔で厚300㎜の壁を立て、二階の床は、壁~壁に厚380㎜のスラブを架け渡す。途中5.4mごとに見付け300mm×見込み640㎜の柱を立て支える。スラブは応力に応じて不要な分をえぐりとる。したがって、いわゆる「梁型」はなく、型枠工事が格段に簡単になる。スラブ見上げ図(部分)、配筋図参照。

コンクリートは天井以外は打放し。

2階の梁は、柱幅と同じで、主体は扁平断面で、集雨溝を設けたU字型全体を梁と見なす。

折しもオイルショックで工費は高騰。仕上げはかなり落とさざるを得なかった。その後の改造で、竣工当初とは大分変っている。

体育館の屋根には、教室と同じ鋼管トラスを並べ、それを補強して、全体を立体トラス化し屋根を支えた(写真参照)。後、天井高が低いということで、集成材の山型梁に架け替えられてしまい、今はない。

おそらく、通常の感覚では、このつくりは、壁は薄く、梁もなく・・、長手方向に壁がまったくないため、耐震補強が必要と見られるかもしれない。しかし、私の勘では不要だろう。

ただ、実際にどんな《耐震診断》が下されているかは、寡聞にして知らない。

今の「耐震補強の奨め」は、ことによると、かえって建物を危険にしてしまうような例が多いように思える。

「耐震」ということについては、別の機会で書く予定。

写真、平面図は、「建築文化」1976年6月号

スラブ詳細は、「ディテール」105号 からの転載です。

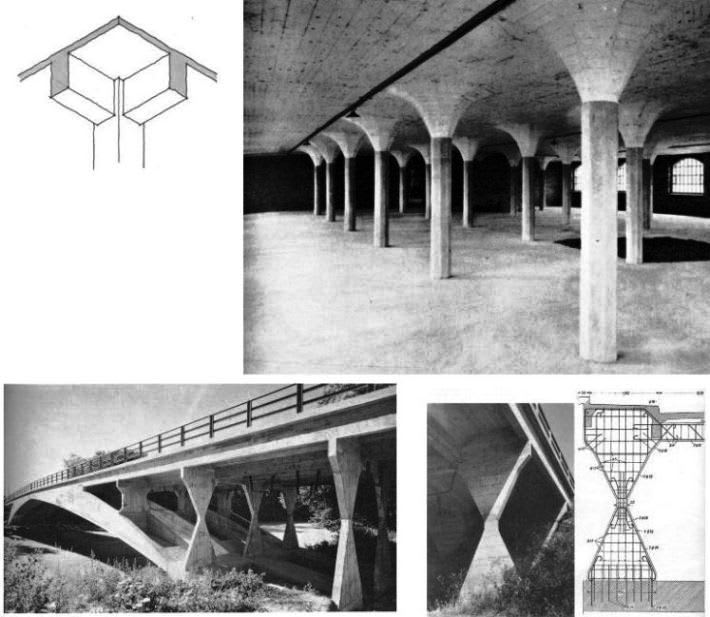

上段右の写真は「無梁版(むりょうばん)、別名マッシュルーム」構造。

これは、スイスの技師ロベルト・マイヤールが1910年に設計したチューリッヒの倉庫。

「無梁版構造」では、1938~39年のF・L ライトのジョンソンワックスビルが有名だが、この倉庫はヨーロッパで最初の「無梁版構造」だという。

学生のとき、この構造については、近代建築史の講義できいたが、そのときは「コンクリート構造の一工法」という程度の理解にすぎなかった。

実際に鉄筋コンクリートの建物を設計し、現場に出て、理解が一変する。

鉄筋コンクリートの柱・梁の納まりは、上段左の図のようにするものだ、と思っていた。またそうも教わった。現に、建築教育用教科書「構造用教材」(日本建築学会編)の最近の版でも、こういう納まりで図解されている。そして、そのような納まりの設計をした。

現場では、この納まり部分の製作で型枠大工が難儀をしていた。なぜこんな面倒なことをするのだ?

また、この納まりが、構造上重要なこの部分に、「ジャンカ」を発生させやすいことも、打設に立ち会って、よく分かった。なのに、なぜこうするのだ?

マイヤールの鉄筋コンクリート工法の師匠は、フランス人アンネビックだが、彼のコンクリートの建物は、木造に似て梁を柱で支える方法だったという。

最初の鋳鉄製のアーチ橋Severn橋をつくるとき、石のアーチが手本になったように、技術の進展においては常に起こる現象である(もっとも、コンクリートでわざわざ木造の形体をつくることに専念した「香川県庁舎」のような例もあるが・・)。

マイヤールはそういう過程を経て、打設時には流体であるコンクリートに適切な工法に思い至る。

それは、鋳鉄の鋳型が鋳鉄が隅々まで流れ込みやすいようになっているのと同様、コンクリートが流れやすい形体とすることであった。

そう理解すると「無梁版構造」の意味がよく分かる。コンクリートならではの工法であり、形体なのだ。

彼は、その後、多くの橋梁設計でめざましい活躍をする。

下段の写真は、1936~37年にスイス、ジュネーヴ近郊につくられたアルヴ橋とその橋脚の配筋図。おそらく、細く絞ったところで動きを吸収しようという考えではないかと思うが、構造の専門家のご意見をおききしたい。

この時代には、すでに構造力学は体系化している。彼は構造力学を、「自らの感性で想定した形体の確認のため」に活用したのである。マイヤールは、見事な橋をこのほかにも多数設計している。

以後、私は、鉄筋コンクリートの建物の設計では、たとえば、柱と梁の幅は同じにし、上段左のような納まりは一切使わなくなった。機会を見て、紹介したい。

今回の写真は、S.Giedion“Space Time and Architecture”Fifth Editionより