かつて「百ます計算」と呼ばれる、算数の計算システムがマスコミに大きく取り上げられ、一世を風靡した時期があった。『徹底反復百ます計算』は300万部を超えるベストセラーともなった。その「百ます計算」のプリントは現在でも小学校の算数の授業で使われていることだろう。

かつて「百ます計算」と呼ばれる、算数の計算システムがマスコミに大きく取り上げられ、一世を風靡した時期があった。『徹底反復百ます計算』は300万部を超えるベストセラーともなった。その「百ます計算」のプリントは現在でも小学校の算数の授業で使われていることだろう。

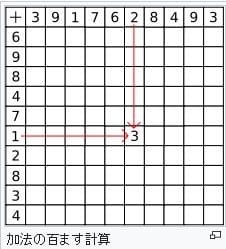

「百ます計算」とは右に見られるように、縦と横に1~9の10個の数を配置して、100個のマスを用意する。児童はその交差するマスに足し算(時に掛け算)の結果を記入していくプリントだ。蛇足だが、10個の数には同じ数が登場することがある。

1980年代に当時小学校教員だった陰山英男氏を通して有名となり、小学生の計算力向上に成果を見せ、陰山メソッドとして話題となった。この方法に疑問を呈する学者もいるが、使い方を誤らねければ非常に有効な方法と、私は思っている。 8月22日のブロブに「算数ドリルを作る」と題して、とある母親から相談を受けて、「エクセル」を用いての、足し算と引き算の計算ドリルを作成したと書いた。算数の悩みを相談された母親から、そのドリルを用いて子どもが喜んで計算に取り組んでいるとうい嬉しいメールも頂いていた。

8月22日のブロブに「算数ドリルを作る」と題して、とある母親から相談を受けて、「エクセル」を用いての、足し算と引き算の計算ドリルを作成したと書いた。算数の悩みを相談された母親から、そのドリルを用いて子どもが喜んで計算に取り組んでいるとうい嬉しいメールも頂いていた。

その過程で、遅まきながら気が付いたことがあった。実は算数が苦手な子どもは多い。私が作った計算ドリルはその子どもさんだけを念頭に置いて作成したのだが、他の多くの子どもさんにも使ってもらえる汎用性を有している。そこで私達の姪の子どもや、私達の友人のお孫さんで、小学生や小学校入学前の子どもさんにもそのドリルを使用して貰おうと、メールに計算ドリルの添付を始めた。

更には、足し算や掛け算のドリルだけでなく「百マス計算」をエクセルを用いて作成しようと思い至った。いわゆる「百マス計算」は紙に印刷され、そのマスに解答を書き込んでしまうので再利用が出来なかった。パソコンの「エクセル」上では計算結果を入力すると、即座に、正解ならば「〇正解」と出て、正しくない答えのときは何も出ないように作成した。「マクロ」を組んで、縦横の数値を変えらるならば、何度でも利用できるはず。そこで「マクロ」を組んで、即座に数の配置を変化させられるようにした。下の写真2枚は変化させた様子である。

ただ、2ケタ+2ケタ(2ケタ+1ケタ)の足し算や引き算の場合は縦に数を並べての計算の方が良いことが多い。そこで縦計算のプログラムの作成も開始した。

最新の画像[もっと見る]

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

2年前

-

5年ぶりの草津(その1)

2年前

5年ぶりの草津(その1)

2年前

-

5年ぶりの草津(その1)

2年前

5年ぶりの草津(その1)

2年前

-

5年ぶりの草津(その1)

2年前

5年ぶりの草津(その1)

2年前

-

妻の一周忌

2年前

妻の一周忌

2年前

-

孫の七五三で音更へ

2年前

孫の七五三で音更へ

2年前

-

孫の七五三で音更へ

2年前

孫の七五三で音更へ

2年前