おはようございます!

本日は、備忘録でございます。

同業者ネタかも知れませんが、コレ、実は皆さんご存知ないのではないかと思いましてね^^;

ま、ほぼ自分のタメです。。。

ワタクシ、長年と言ってよいくらいこの業界でオシゴトをさせていただいているわけですが、たま~にクライアントさんからお問い合わせがある事柄がございます。

ワタシは知らないことですので、知っていそうなヒトに質問してみるのですが。。。。何故か、ワタシが質問した相手(複数)からは、かなりテキト~なお答えをいただき、そして、そのテキト~なお答えをそのままクライアントさんにお伝えしておりました。

。。。ってことは、真実を知っているヒトはそれほどいないのではないか。。。と思うのですけどね~。 どうなんでしょ?

これ、源泉税のオハナシなのです。

司法書士の場合、報酬額から1万円を差し引きまして、その額の10%を源泉所得税として請求書を発行しています。

ただし、この「1万円を引く」ってところ、珍しいことのようで会社の経理の方が請求書を処理しようとすると、「1万円を控除する根拠って何なのぉ~??」 というお問い合わせが来るのです。

で、事務所の経理のヒトとか、顧問税理士の方とか、司法書士会の事務局とかに理由を訊いてみるのですが、「これはそうなっているノダ!」的なお答えが来るんですよ。それって根拠じゃないし(怒)。 確かにそういうものではあるのでしょうけど、根拠は何?って、そりゃあ知りたいですよね♪

その際、「士業の報酬っていうのは、皆同じ」っていうハナシも訊いていて、そのままクライアントさんにお伝えしていたのですが、つい先日、またまた同じ質問がありまして。。。この際、自分で調べてみよっ!と思い、ググってみました。

すると、アララ。。。結構簡単に分かっちゃいました。

ネットのチカラ、恐るべし。 あるクライアントさんが 「ドラえもんのポケットみたいだよね~」なんてことをおっしゃっていましたが、ホント、便利な世の中になりました。

あ、そうそう、結果ですよね^^;

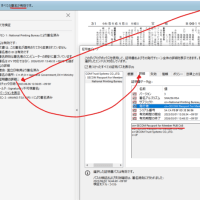

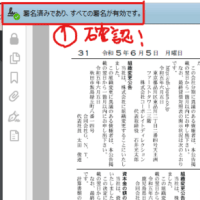

ってコトだそうです。

政令とは、所得税法施行令でして、第322条に 「(要約です)法第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金→同一人に対し一回に支払われる金額から1万円控除」というように定められています。

士業っていっても、土地家屋調査士さんと海事代理士さんだけなんですね~。。。。今までウソをついていました。

この場をお借りしてお詫びします。大変大変申し訳ありませんでした_(_^_)_

この1万円を差し引く理由は、自分なりに以前から想像していましてね~。。。

登記事項証明書だけの取得などのケースって、件数としてはとっても多いのです。

現在、ワタシ自身はそういうご依頼は滅多に受けていないのですが、コンピュータ化前は「謄本取り」なるオシゴト(主に不動産)がすごく多くてね~。。。報酬は大体1件あたり何千円なのです。

そのたんびに源泉を発生させると面倒くさいから、1万円という金額を設定して、小額報酬の場合は控除して良いよ~。。。ってことなんじゃないかと思っておりました。

ほんとはどうなんでしょうね?

ググってみたところによると、何故、「3士業」だけ異なった取扱いなのか、いつからそうなっているのか、理由は不明なようです。

これを不思議に思われている税理士の方々はたくさんいらっしゃるようで、検索したらいっぱいヒットしました。 お陰様で、キチンと根拠が分かりました♪ どうもありがとうございました。

(どちらかというと、メインの話題は行政書士さんの取扱いみたいでしたよ。 ご興味のある方はググってみてくださいね。)

。。。って、同業者の皆様、当然知ってたりするのだろうか。。。^^;

ま、備忘録ですから。。。ヘヘッ

司法書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士の源泉はあるけど、行政書士はない。

電気の検針人はあるけど、ガス・水道の検針人はない。

プロ選手も限定である。

源泉徴収しなくても差し支えない。というのがあるので同じようにすることもできると思います。

行政書士の報酬の一部として翻訳がある場合も、便宜省略してよい。

建築業者の設計とかも同様です。

なのでちがうような気が私はします。