さて、恒例となっている10大ニュースである。2008年は世界同時大不況もあって「激動の年」と言われているが、私個人にとっても激動の年であった。

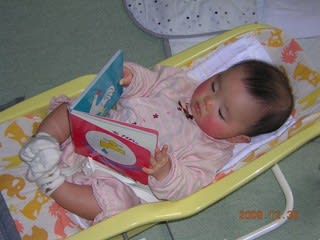

1位 娘が誕生する

どう考えても、これが断トツぶっちぎりで1位である。娘が生まれたことに伴い、子育ても初めて経験することになった。

2位 土地を購入する

不動産登記も完了し、私もついに土地持ちとなった。今までの人生で最大の買い物であり、ローンを組むことも初体験であった。

3位 病院に転勤し、ソーシャルワーカーとして働く

思いもしなかった異動先であった。医者や看護師の下僕みたいな仕事で嫌になるが、以前いた職場より数倍はましである。

4位 家を建てることを決意する

一条工務店、住友林業、イングランドカントリーハウス、新和建設、富士ハウス、など様々なハウスメーカーのモデルハウスを見て回った。

5位 しんいち君、結婚する

私と同様、独身生活の長かったしんいち君もついに結婚。かわいくて感じの良いお嫁さんであった。これからもずっと幸せでいてほしい。

6位 投資信託で大幅な評価損が出る

世界的な大不況になり、私が買った投信も評価額が半分程度に。中国関連、アジア関連は何年後かを期待しているが、日本関連の投信は諦めるしかないか。

7位 職場の旅行でソウルに行く

これで通算11回目の訪韓である。激辛タッカルビ、西大門刑務所博物館、江南の街並み、清渓川沿いの歩道、などが印象的であった。

8位 京都旅行に行く

子どもが生まれる前に嫁さんと二人で行く旅行は、これで最後であった。春の京都はやはり素晴らしく、良い思い出となった。

9位 事故で車をぶつけられる

停車中に後方から衝突され、いわゆる「オカマをほられる」状態となった。軽いむち打ちとなったが、幸い何の後遺症もない。

10位 ギザおみくじで大吉が出る

しょこたんのDVDを買ったところ、思わぬ「ビッグバン大吉」を引き当てた。そして、ほぼその通りの1年となった。