2016 09 17(土)

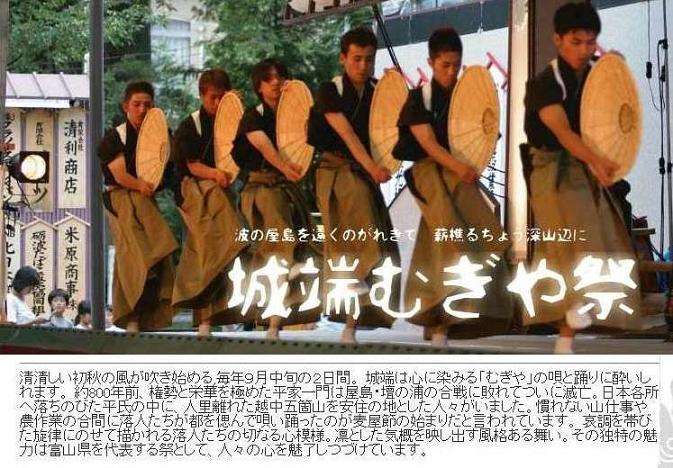

富山県の中央部に位置する南砺市城端町(じょうはなまち)を彩る秋の風物詩「城端むぎや祭り」。(今年は9月17・18日開催)

富山三大民謡の一つの数えられる「むぎや節 笠踊り」(国選択無形民俗文化財)の見物に老骨に鞭打ち車を走らせ、前橋市から上越市経由ではるばる南砺市城端町へ・・・。(片道400km)

(富山三大民謡 むぎや節・越中おわら節・こきりこ節)

第66回 城端むぎや祭ポスター。

城端小学校グランドに駐車(一日500円)、今にも降り出しそうな曇天のなか越中富山の小京都と云われる城端町の中心部へ・・・。

通行止めの国道304号線、露店・夜店の揃い“城端むぎや祭”の用意は出来ています。

遠くから銃声が聞こえ、急いで駆け付けると町中心部の善徳寺前交差点で既に火縄銃演武が行われていました。

火縄銃演武を行ったのは「五箇山塩硝鉄砲隊」との事でしたが、背になびく旗指物には真田の六文銭・・真田鉄砲隊が臨時出演?

城端むぎや祭 27 火縄銃演武(善徳寺交差点 五箇山塩硝鉄砲隊) ムービー

火縄銃演武の後、交差点を曲がると参道に露店が並ぶ正面に大きな山門が見えてきます。

浄土真宗が北陸布教の拠点とした城端別院善徳寺。(東本願寺大谷派) 山門・本堂・鐘楼など重要文化財に指定されている歴史ある名刹。

善徳寺本堂前には「むぎや踊り」の席が並べられ用意万端です。

4年間の大修理で本堂前での公演は5年ぶりとか・・・ラッキー!!

ですが、この後すぐに天気急変の土砂降り! 本堂に避難して御本尊様に雨が止むように必死の祈願です。

広々とした本堂内部、何より驚いたのは本堂欄間の透かし彫り金箔の彫刻。

頭部が飛び出している大迫力の龍彫刻は感動ものです。

須弥壇の御本尊は阿弥陀如来様。 境内の一角に立つ浄土真宗中興の祖“蓮如上人”像。

御本尊に願いが聞き届けられたのか・・・・15分程で雨が上がり、本堂前の踊り舞台が使えるようになりました。

本堂に民謡を唄い手と奏者が居並び、「むぎや節踊り」が開始されます。

越中の山奥五箇山地方に辿り着いた平家の落人が刀を鍬や鎌などに持ち替えて、都を懐かしみ農作業の合間に唄ったのが「むぎや節」。

むぎや節笠踊り。 男は黒紋付袴姿で腰に一尺五寸の杣刀(そまがたな)手には菅笠(すげがさ)、キレの良い動きが特徴。

女性はタスキ掛け和服に菅笠ですが、踊りは男とは違う動きを披露。

善徳寺境内で開催された「むぎや節踊り」を動画でお楽しみ下さい。

城端むぎや祭 1 善徳寺会場 野下町 むぎや踊り (児童+学生) ムービー

城端むぎや祭 2 善徳寺会場 といちんさ節踊り (野下町 女児組)ムービー

城端むぎや祭 3 善徳寺会場 むぎや節踊り (野下町 男女組) 1 ムービー

城端むぎや祭 9 善徳寺会場 古代神節 (西新田町 男女組) ムービー

城端むぎや祭 12 善徳寺会場 こきりこ節ささら踊り (男2名+女性6名) ムービー

全国菓子博覧会(22回大会)で総理大臣賞に輝いた銘菓「木の葉石」が名物の「田村萬盛堂」で出来立ての“とち餅”を購入。

栃の実の香りと中の餡(あん)が絶妙なバランスで、実に美味しい“とち餅”(120円)でした。

たむら萬盛堂の横路地に置かれた大きなガレキは・・・・貴重な“木の葉化石”。全体が木の葉が重なってできた化石、初めて見て驚きました。

http://www1.tst.ne.jp/manseido/item/konohaishi.html

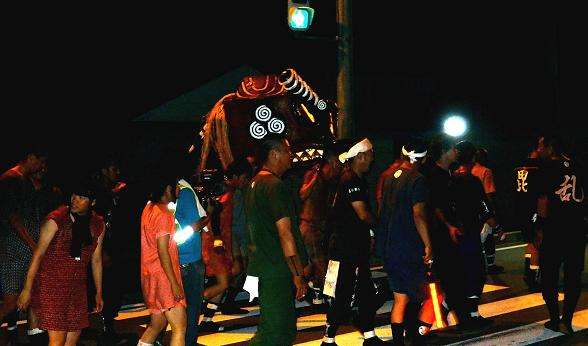

城端の街中を練り歩く太鼓山車、人が引っ張るのではなく引かれるのが珍しい。

善徳寺前交差点では麦屋節笠踊りの講習会も行われていましたが、音曲と身振りがなかなか合いません。

城端むぎや祭 28 むぎや節踊り講習会 (善徳寺交差点) ムービー

城端庁舎前の「じゃんとこいむぎや会場」では大観客に囲まれて各地から集まったダンサーたちがむぎや節や五箇山の民謡を現代風にアレンジし、よさこい風にダンスパフォーマンスを演る「じゃんとこいむぎや」が小雨のなか開催。

“じゃんとこいむぎや2016”のダンシングは午後1時30分から夜の9時まで、次から次に33組のダンスグループが元気な踊りを御披露。

城端むぎや祭 29 じゃんとこい2016 (じゃんとこいむぎや会場) ムービー

館内で「むぎや踊り競演会」は催される“じょうはな座”(座席数400席)。 天候が小雨模様なので当日券を求めて行列。

じょうはな座エントランス部。 「むぎやさ踊り競演会」チケット当日券(500円)

座り心地が良い観客席でゆっくりと休憩しながら演技を楽しめるので、この競演会は絶対にお奨めです。

じょうはな座舞台では小さな子供から学生・大人まで出演、見応えある舞台公演でした。

古代神節踊り。

こきりこ節ささら踊り。

神楽舞。

じょうはな座の民謡踊りをお楽しみ下さい。

城端むぎや祭 14 じょうはな座 むぎや節踊り (出丸町 男女組) ムービー

城端むぎや祭 19 じょうはな座 古代神節踊り (西下町 男女組) ムービー

城端むぎや祭 20 じょうはな座 四ツ竹節踊り 手に4枚の竹板 (西下町 女性) ムービー

城端むぎや祭 22 じょうはな座 四ツ竹節手踊り (東新田町 女性) ムービー

城端むぎや祭 25 じょうはな座 お小夜節 早麦屋節 (平高校郷土芸能部) ムービー

城端むぎや祭 26 じょうはな座 むぎや節笠踊り (平高校郷土芸能部) 終盤電池切れ。 ムービー

青年らしいキレのある動作でシャープな踊りは感動ものです!!

城端の町中を通る国道304号線は通行止め、路上では街中踊りが行われ富山地方の和風家屋とのコラボが情緒を醸します。

街中踊り会場の一つ、「坡場の坂会場」。(坡場=はば)

踊りの会場は緩い坂道です。 もう少し下ると道の両側に古民家が軒を連ねる昔の町並み地区に入ります。

坡場の坂から少し下ると城端町の古い町並み地区。

城端むぎや祭 13 坡場(はば)の坂会場 むぎや節踊り (男女児童) ムービー

街中踊り会場の一つ、国道304号線に面した「出丸坂会場」。

白陣幕に描かれた揚羽蝶は平家一門の家紋。立てられた幟旗はこの地域の昔の領主の旗かも・・・?

城端城の城主は荒木大膳とか・・・城端町は城跡に善徳寺が建てられ発展した門前町。

踊り会場はこの他にも、城端駅前会場・浄念寺会場など計6ヶ所で盛大に開催されます。

日が暮れて益々にぎやかになる城端の市街地。

坡場の坂会場への道もロウソクが灯され幻想的な雰囲気。 北陸路は浄土真宗が広く根付いた地域、ショーウインドウにも蓮如上人が・・・(もずみ仏壇店)。

9月17日と18日の情緒たっぷりの「城端むぎや祭」が終わると城端地方は本格的な秋を迎えるのことになります。

前橋市までの帰路は福光ICから北陸東海自動車道を利用し飛騨清美ICで下り、高山市から一般道で松本市、更に上田市へ抜け、東部湯の丸ICから上信越自動車道にのり松井田ICで下りて一般道で前橋市へ行程約370km。

午後7時30分城端町を出発し翌日の午前0時50分に到着の夜間走行の強行旅となりました。

2016 09 23(金) 前橋市  今年の秋雨は長い。 最高気温 22.6℃ 最低気温 10.1℃

今年の秋雨は長い。 最高気温 22.6℃ 最低気温 10.1℃

おまけコーナー。

今回は本文に動画が多いので中止します。

最高気温 31.8℃ 最低気温 22.8℃

最高気温 31.8℃ 最低気温 22.8℃

夕方

夕方