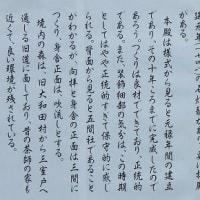

間違いなく鎌倉後期期の雄姿をを持つ完品の十三重石塔、寺伝では正和3年(1314)妙空僧正の建立と伝えて塔姿像容に合致する。

毎回ながらこの地、当尾(とうのお)岩船寺前に立つと、どうも方向感覚が狂ってしまう。

それは奈良側から入ろうが、瓶原(みかのはら)方面から入ろうがクネクネと細い山道を走って来る「隠れ里」からなのかも・・・・。

僕の感覚では参道の向こうに北向き建っていると思っていた山門が実は正反対の南向き・・・・、難儀なことに俄には方向感覚は戻らない。

何度も訪れる岩船寺、今回はこの石塔と2~3の小石仏を目的に来たので一直線に石塔まで・・・。

大きな石積壇上に建ち、高さ5.3m、屋根石の軒反りも逓減率もバランスも良く安定感がある。

岩船寺十三重石塔は東向きに建つ本堂と相対峙するよう正面を西向けに建ち、基壇に低く巻いた切石上へ基礎石を載せている。

基礎石は四面共に粗面で刻銘は無し、初層軸部にはそれぞれ、金剛界四仏の種子を深く鋭い薬研彫りで刻み込む。

蓮の花が咲く阿字池を左手に、塔の左より本堂を見る。

天平元年(729)聖武天皇の発願により行基が開基、後変遷があり弘仁二年(813)堂塔伽藍も整備されたという名古刹です。

初層軸部正面、分厚い屋根石、力強い軒反り・・・・、

深く刻まれた阿弥陀如来のキリーク・・・・・、これぞ鎌倉期の薬研彫り。

右手、北面には不空成就の「アク」を刻む・・・・資料には月輪内と成っているがどうも僕の目では確認出来ない。

向かって左側、南面は宝生如来の「タラーク」

背後の東面には阿シュク如来の「ウーン」

昭和18年積み直し修復の際、軸石凹みより水晶製の五輪舎利塔が見つかっている。

因みにこの十三重石塔は、国の重要文化財に指定されて居る。

撮影2012.8.11