グルダは「平均律第2巻」を録音した1973年に、MPSから「純粋なジャズアルバムとして最後のアルバム」を発売した

何とも不思議なアルバム。LP9枚組で、1965-1972のMPS録音にさらにPreiser録音も追加されている。前年にケルンで収録された大編成ジャズは(おそらく)網羅した上に、それまでのMPS録音アルバムから抜粋して収録されているのだが、「収録基準」がよくわからないのである。

とか(大体、アルバム名称が "Donau So Blue" だったろうが!)

など奇怪な選曲なのだ。もしかすると

との思いが頭をよぎる。

このアルバムは「新規ピアノソロ曲皆無」であったが、その後ソロ曲は「パウルのために」「リコのために」だけしか作曲されない。

グルダは、MPS社長ブルンナー=シュヴェルと専属契約を結んでいたが、クラシックの協奏曲は他レーベルと自由に契約できるようになっていたようだ。MPSスタジオではメンバーが入り切らないからなあ(爆

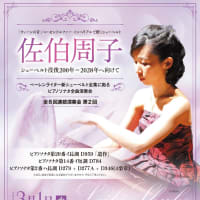

と続いた「MPS グルダのクラシック」路線の次は「モーツァルト」に定められた。それまでに「正規録音」していたのは次の通りである。

ご覧になった方はにわかには信じられないだろう。「グルダは8年以上モーツァルトを正規録音していなかった」のである。もちろん、オケから依頼があれば、モーツァルト協奏曲は演奏続けている。最後の1965年K.545録音後にも、1967.10.02 にベーム指揮バイエルン放送交響楽団と 協奏曲K.271 の録音が残っている。

上記録音の内、「21世紀の現代」から見て「極めて高い価値がある」と認められているのは、1963年と1965年録音の2枚である。どちらも「独特の音色で自由奔放な装飾音」が(良くも悪くも)初出から話題噴出であった。そして思った。

上記 1960.04 のピアノ5重奏曲からピアノがベーゼンドルファーに変わっているのがお分かり頂けるだろうが、この「木管4重奏メンバー」は全員ウィーンフィル首席メンバーである。ちなみにその後の協奏曲 K453, K.467, K595 はウィーンはウィーンでも「ウィーンフォルクスオーパー管弦楽団」である。(K.453 の表記は違うが、ブレンデルが著書でバラしている!)

MPS社長ブルンナー=シュヴェルは「ソナタ全曲」が1日も早く欲しかったが、グルダは「協奏曲全曲をウィーンフィル」と欲しがった。実現すれば、協奏曲の方が誰でもいいだろう!

・・・てな訳で、協奏曲が先に他レーベル、しかも ドイツグラモフォン からリリースされることが決まった。グルダ絶頂の時! 新進大有望指揮者 = アバド の指揮で ウィーンフィル と 4曲2枚のLPがリリースされることが決まった。

「誰もがケチを付けない名演」にグルダは仕立てた。アバドはベーム(当時存命中)ほどでは無かったが、悪くない指揮者だった。後には「大指揮者」になっているのは読者の皆様ご存じの通り。

・・・で「続編がある」とグルダは思っていたようだ。しかし「ウィーンフィルの伝統」が立ちはだかる。「1人の演奏家(指揮者も独奏者も)と過度に親密になってはいけない。ウィーンフィルはウィーンフィルだけで存在価値があるのだから。」と言う理論。1929年頃に実用化が明快になった「録音」に関して、2011年現在までで「モーツァルト ピアノ協奏曲全曲録音をウィーンフィルと実現」したピアニストは皆無。それどころか「モーツァルト 交響曲全曲録音をウィーンフィルと実現」した指揮者すら存在しない。

この事実をグルダは理解できなかった。(知恵袋のユーコと離婚していたのが返す返すも残念!)2枚のLPはバカ売れしたのだが、「3枚目は録音不可能」になってしまった。バックハウスでさえできなかった「モーツァルト協奏曲全曲録音」なのだが、グルダは「何で? 素晴らしい録音が出来ただろうが!!!」と思っていた。録音後のグルダの発言は二転三転する。「1枚目は素晴らしかったが、2枚目は1枚目の水準に達しなかった」「自分のモーツァルト録音で納得できるのは、アバド+ウィーンフィルの2枚とアーノンクール+コンセルトヘボウの1枚」発言が交錯する。「3枚目」はポリーニでさえ、20年以上の間隔を取らされた。グルダも20年間隔を開ければ可能だったかも知れない。しかし、グルダの思考には「そんなバカな!」だけが残った。

1973 "MIDLIFE HARVEST"(人生半ばの収穫)

何とも不思議なアルバム。LP9枚組で、1965-1972のMPS録音にさらにPreiser録音も追加されている。前年にケルンで収録された大編成ジャズは(おそらく)網羅した上に、それまでのMPS録音アルバムから抜粋して収録されているのだが、「収録基準」がよくわからないのである。

"Golowin Lieder" で収録されなかった "Donau So Blue" "Hau Di In Gatsch" の方が「グルダらしさ」が大いに感じられる

とか(大体、アルバム名称が "Donau So Blue" だったろうが!)

" Music For 4 Soloists And Band No.1" で収録されなかった唯一の曲 "Minuett" は後日「チェロ協奏曲第4楽章」になる名曲

など奇怪な選曲なのだ。もしかすると

"MIDLIFE HARVEST" は、「ユーコ・グルダへの慰謝料」のためのアルバム?

との思いが頭をよぎる。

このアルバムは「新規ピアノソロ曲皆無」であったが、その後ソロ曲は「パウルのために」「リコのために」だけしか作曲されない。

グルダは、MPS社長ブルンナー=シュヴェルと専属契約を結んでいたが、クラシックの協奏曲は他レーベルと自由に契約できるようになっていたようだ。MPSスタジオではメンバーが入り切らないからなあ(爆

- ドビュッシー

- ベートーヴェン

- バッハ

と続いた「MPS グルダのクラシック」路線の次は「モーツァルト」に定められた。それまでに「正規録音」していたのは次の通りである。

Friedrich GULDA 1948-1973 Mozart session all recordings

1948.12 Sonata K.576 Steinway(DECCA)

1953.02 Sonata K.310 & Rondo K.485 Steinway(DECCA)

1954.09 Concerto K.449 Steinway(DECCA)

1955.09 Concerto K.503 & K.537 Steinway(DECCA)

1960.04 Quintet K.452 Bosendorfer(Deutsch Grammophon)

1960.10 Concerto K.453 Bosendorfer(amadeo)

1961.11 Rondo K.485 Bosendorfer(amadeo)

1963.06.06 Concerto K.467 & K.595 Bosendorfer(Concert Hall)

1965.02 Sonata K.545 Bosendorfer(amadeo)

ご覧になった方はにわかには信じられないだろう。「グルダは8年以上モーツァルトを正規録音していなかった」のである。もちろん、オケから依頼があれば、モーツァルト協奏曲は演奏続けている。最後の1965年K.545録音後にも、1967.10.02 にベーム指揮バイエルン放送交響楽団と 協奏曲K.271 の録音が残っている。

上記録音の内、「21世紀の現代」から見て「極めて高い価値がある」と認められているのは、1963年と1965年録音の2枚である。どちらも「独特の音色で自由奔放な装飾音」が(良くも悪くも)初出から話題噴出であった。そして思った。

「俺様は、ベートーヴェン協奏曲を全部ウィーンフィルで弾いた。シューマンとウェーバーさえウィーンフィルで弾いた。モーツァルトもウィーンフィルだ!」

上記 1960.04 のピアノ5重奏曲からピアノがベーゼンドルファーに変わっているのがお分かり頂けるだろうが、この「木管4重奏メンバー」は全員ウィーンフィル首席メンバーである。ちなみにその後の協奏曲 K453, K.467, K595 はウィーンはウィーンでも「ウィーンフォルクスオーパー管弦楽団」である。(K.453 の表記は違うが、ブレンデルが著書でバラしている!)

MPS社長ブルンナー=シュヴェルは「ソナタ全曲」が1日も早く欲しかったが、グルダは「協奏曲全曲をウィーンフィル」と欲しがった。実現すれば、協奏曲の方が誰でもいいだろう!

・・・てな訳で、協奏曲が先に他レーベル、しかも ドイツグラモフォン からリリースされることが決まった。グルダ絶頂の時! 新進大有望指揮者 = アバド の指揮で ウィーンフィル と 4曲2枚のLPがリリースされることが決まった。

1974.09 Gulda(p), Abbado(Cond), Wienna Philharmonic : Mozart Concerto K.466 &K.467 Bosendorfer

1975.05 Gulda(p), Abbado(Cond), Wienna Philharmonic : Mozart Concerto K.503 &K.595 Bosendorfer

「誰もがケチを付けない名演」にグルダは仕立てた。アバドはベーム(当時存命中)ほどでは無かったが、悪くない指揮者だった。後には「大指揮者」になっているのは読者の皆様ご存じの通り。

・・・で「続編がある」とグルダは思っていたようだ。しかし「ウィーンフィルの伝統」が立ちはだかる。「1人の演奏家(指揮者も独奏者も)と過度に親密になってはいけない。ウィーンフィルはウィーンフィルだけで存在価値があるのだから。」と言う理論。1929年頃に実用化が明快になった「録音」に関して、2011年現在までで「モーツァルト ピアノ協奏曲全曲録音をウィーンフィルと実現」したピアニストは皆無。それどころか「モーツァルト 交響曲全曲録音をウィーンフィルと実現」した指揮者すら存在しない。

この事実をグルダは理解できなかった。(知恵袋のユーコと離婚していたのが返す返すも残念!)2枚のLPはバカ売れしたのだが、「3枚目は録音不可能」になってしまった。バックハウスでさえできなかった「モーツァルト協奏曲全曲録音」なのだが、グルダは「何で? 素晴らしい録音が出来ただろうが!!!」と思っていた。録音後のグルダの発言は二転三転する。「1枚目は素晴らしかったが、2枚目は1枚目の水準に達しなかった」「自分のモーツァルト録音で納得できるのは、アバド+ウィーンフィルの2枚とアーノンクール+コンセルトヘボウの1枚」発言が交錯する。「3枚目」はポリーニでさえ、20年以上の間隔を取らされた。グルダも20年間隔を開ければ可能だったかも知れない。しかし、グルダの思考には「そんなバカな!」だけが残った。