日本で氷河地形として残る、涸沢カール。

残雪の涸沢(からさわ)カールのツアーに参加した。

涸沢カールの雪渓を登る仲間。

ツアーは2015年5月30日~6月2日。

奥は前穂高岳側、右上は奥穂高岳側。

涸沢カール。

スプーンでえぐり取ったようなくぼみ、カール地形。

中央の吊尾根の左が前穂高岳、右が奥穂高岳。

涸沢カールは、夏でも雪渓が残る。

涸沢カールへは、松本から上高地へ行く。

河童橋は、観光客と登山者でにぎわっている。下は梓川。2015年5月30日。

河童橋から穂高連峰が見える。

O奥穂高岳3,190メートルと、

M前穂高岳3,090メートルは、

T吊尾根でつながっている。

M前穂高岳の右は、明神岳2,931メートル。

O奥穂高岳の左は、Gジャンダルム3,163メートル、

A間ノ岳2,907メートル。さらに左は西穂高岳に連なる。

目指す涸沢カールは、O奥穂高岳、T吊尾根、M前穂高岳の裏側(北)になる。

ルートは、上高地 ⇒ 明神 ⇒ 徳沢 ⇒ 横尾(1泊) ⇒ 涸沢カール(2泊)。

1時間 1時間 1時間 4時間

参加者10人。遠くは京都、大阪から。群馬の人はリピーター。

リピーターは、ご夫妻も。女性は3人。

ゆったりとした行程になっている。

3日前の2015年5月27日に、美ヶ原から穂高連峰を見た。

標高2,000メートルの思い出の丘から。朝5時過ぎ。

N西穂高岳、M前穂高岳、O奥穂高岳、K涸沢岳、H北穂高岳。K涸沢岳の前山は蝶ヶ岳。

いよいよ、穂高連峰に囲まれた涸沢カールへ行くのか!

穂高連峰には、まだ雪がある。ワクワクする。

穂高連峰と残雪の涸沢カールを見たい!

ケガのないように、当日を迎えよう。

それに、晴れてほしい。

そしてツアーの当日、2015年5月30日。上高地から先は徒歩になり、

明神岳を迂回するように、梓川に沿って、横尾まで北上する。

明神岳2,931メートル。

明神岳の左にM前穂高岳が頭を出し、T吊尾根が連なる。

明神岳の下は梓川、右手前には、小梨が咲いている。

上高地には雪と新緑と花がある。

横尾からは、梓川を渡って西に入り、

それから、南へ回り込んで涸沢カールへ。

上高地 ⇒ 横尾は、梓川に沿った平坦な林の道を3時間。横尾山荘泊り。

翌朝、横尾から、梓川を横切って、本谷橋でアイゼンを着けて、

雪渓を上がり、涸沢カールの山小屋まで4時間。

横尾 ⇒ 涸沢カールまでを写真で追ってみる。

雨が上がった新緑。横尾の朝7時6分。

夜来の雨は上がってきた。

涸沢カールに登るこの日だけは雨の予測だった。が、

前線が南にとどまり、北に上がらななかった。

ありがたい! 涸沢カールを目指して出発。

このあとツアー中、天気に恵まれた。

横尾出発、7時10分。梓川にかかる横尾大橋を渡ると、

屏風岩。2,595メートル。

数分で屏風岩が現れて続く。この写真は、横尾から40分ほど経ったところ。

横尾谷にかかる本谷橋。

横尾から1時間20分。

夏道は、本谷橋を渡って、横尾谷の右岸を登るが、本谷橋は通行禁止。

今回は、ここで、アイゼンを着けて、横尾谷の左岸の雪上を登る。

奥は北穂高岳3,106メートル。

右の登山者は、雪の裂け目をのぞき込んでいる。激流が見える。

雪を踏み外して、横尾谷に落ちないように登る。

そして、→突き当たりを左に上がる。

この辺から、上りになる。

涸沢カールを目指して登っていく。

そして、奥穂高岳が右に見えてきた。

横尾から3時間15分。

左は前穂高岳。その右は吊尾根。

足元には落石がある。注意しながら抜けたい。

振り返ると、涸沢カールを、2人の→登山者が上がってくる。

奥の▽は、左が大天井岳、右が東天井岳。右手前は屏風岩。

奥穂高岳の下に涸沢ヒュッテが見えてきた。

奥は奥穂高岳。左は吊尾根。

涸沢ヒュッテはカール地形の中にあって、

モレーンといわれる堆積した土石の上にある。

涸沢ヒュッテの先には、雪が融けると現れる池の平がある。

横尾から4時間で涸沢ヒュッテへ。

夏道はジグザグだが、雪の上は直線だから、

途中、眺めながら、写真を撮りながらでも早い。

涸沢ヒュッテに2泊して、残雪の涸沢カールを楽しむ。

涸沢カールは、夏は穂高連峰の登山、

秋は紅葉で大にぎわいするところ。最盛期、

山小屋は、1枚の布団に3人が寝ることを覚悟するという。

春は、残雪の涸沢カールと穂高連峰を見ながら、

涸沢ヒュッテのテラスで生ビールを飲む。が、

標高2,310メートルの生ビールは格別だ!

そして、朝焼けや夕焼けを楽しむ。

布団は、1人に1枚、ちゃんとあった。

奥穂高岳には登らない。

装備、経験、技術から冬山は無理。

涸沢岳のザイテングラートの横で発生した滑落死を見ている。

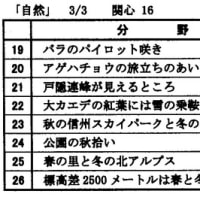

北アルプス 穂高岳・涸沢。

涸沢ヒュッテのリーフレットから。

右下は本谷橋、ここから上がってきた。

涸沢ヒュッテからの眺望は素晴らしい。

前穂高岳、吊尾根、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳がそそり立ち、

涸沢岳の左下には、ザイテングラート、あずき沢と、

奥穂高岳へ登り降りする時の難所が見える。

穂高連峰を見回す。

涸沢ヒュッテと奥穂高岳。

奥穂高岳の左は吊尾根が続き、

奥穂高岳の右は涸沢岳に連なる。

涸沢ヒュッテの標高は2,310メートル。

前穂高岳3,090メートル。

右は吊尾根で奥穂高岳に連なる。

涸沢ヒュッテから登ってきた仲間。標高2,500メートル付近。

前穂高岳の豪快な岩尾根。

右のT吊尾根から左に、前穂高岳のⅠ峰~Ⅵ峰が続く。

Ⅵ峰には、→たぬき岩が見える。

耳があり、鼻がある。そして、ポンポコ腹が出ている。

涸沢岳3,110メートル。

左端の縦に並ぶ岩稜はザイテングラート。右端の三角錐は涸沢槍。

北穂高岳3,106メートル。

朝5時、陽が刺してきた。

北穂高岳の威容もいいもんだ。

たなびく雲が北穂高岳を引き立てる。

東を見ると、大天井岳(左端)、東天井岳(中)、横通岳(右)。夕方7時。

やがて、雲が焼けてきた。東天井岳(左)と横通岳(右)。

涸沢カールの北寄りから、常念岳が見える。

常念岳からの眺望は素晴らしい。槍ヶ岳が目の前に見える。

涸沢カールの上部から、蝶ヶ岳が見える。

手前は屏風岩。

蝶ヶ岳からは、穂高連峰~槍ヶ岳にかけて、北アルプスの眺望が素晴らしい。

これで、涸沢カールから、360度を見回した。

昼に、北穂高岳を眺めていると、沢を降りてくる人がいる。

北穂高岳の下にある⇒涸沢小屋の右を通って、涸沢ヒュッテにきた。

若い男性だった。テラスでカップ・ラーメンを食べ始めた。

食べ終わると、ホッとしているようだ。落ち着いてきて、

登ってきた北穂高岳の写真を撮っている。

話しかけた。

「北穂高岳へ登ったんですか?」

「そうです」

「やりましたね! いい思い出になりますよ」

喜んでいた。

そして、「怖くなかったですか?」

「怖かった! 北穂沢を下りたが、足がすくんだ」

と、本音を話してくれた。

山慣れした屈強な若者が怖かったから、私には無理だ。

2015年5月31日、夕方5時ころのこと。

涸沢ヒュッテから、360度の眺望を楽しんでいた。

「そろそろ陽が傾くころだ、あの雲が焼けてくれないかな!」

と、陽が沈む方向の涸沢岳を眺めていた。

ヘリコプターが、涸沢カールの静寂を破った。

涸沢槍の上を飛ぶ。

涸沢槍の下の三角は獅子岩。

涸沢岳の左の鞍部は白出のコル。

下にある岩稜はザイテングラート。

ザイテングラートは、奥穂高岳への夏のルート。

岩場の急登で、登り切ると、鞍部に出る。

鞍部には、穂高岳山荘があって、夜に灯りがあることでわかる。

ザイテングラートの左はあずき沢で、奥穂高岳への冬のルート。

雪渓を直登して、白出のコルに出る。

急傾斜で、滑落事故が多い難所。

ザイテングラートの左に、長野県警のヘリコプターが向かって来た。

ザイテングラートの飛び出た岩を目指している。

すでに扉を開けて、隊員が下を見ている。

報道によると、標高2,700メートル付近の岩場で、男性が倒れているのを、

別の登山者が発見し、山小屋を通じて松本署に連絡をした。

単独登山中に、数百メートル滑落したとみられる。

男性(59歳)は収容されたが、死亡が確認された。

奥穂高岳から、下山の途中だったんだろう。

この時間、あずき沢を登る人はいなかったから。

涸沢ヒュッテまで、標高差で、あと400メートルだった。

無念だっただろうな!

滑落事故に遭遇したのは初めてだ。

奥穂高岳は、装備、経験、技術、体力、集中力、判断力と、

全てを備えた人だけを受け入れるのだろう。冬は、とりわけ厳しい。

夕闇が訪れた。午後7時。

涸沢岳は、ピンクのグラデーションの中に浮かび上がった。

そして、星が出た。午後7時半。

涸沢カールは、何ごともなかったかのように、1日が暮れていく。

翌日、穂高岳に挑戦する登山者がいる。2015年6月1日、10時。

大きなリュックが、一歩一歩あずき沢を登っていく。

穂高岳は、急斜面、雪崩、落石、天候の急変で身を守っている。

未知への挑戦、人の飽くなき挑戦を見る。

残雪の涸沢カールは、

人を寄せ付けない峻厳な穂高岳と、

征服しようと挑戦する人間が、格闘するところ。

残雪の涸沢(からさわ)カールのツアーに参加した。

涸沢カールの雪渓を登る仲間。

ツアーは2015年5月30日~6月2日。

奥は前穂高岳側、右上は奥穂高岳側。

涸沢カール。

スプーンでえぐり取ったようなくぼみ、カール地形。

中央の吊尾根の左が前穂高岳、右が奥穂高岳。

涸沢カールは、夏でも雪渓が残る。

涸沢カールへは、松本から上高地へ行く。

河童橋は、観光客と登山者でにぎわっている。下は梓川。2015年5月30日。

河童橋から穂高連峰が見える。

O奥穂高岳3,190メートルと、

M前穂高岳3,090メートルは、

T吊尾根でつながっている。

M前穂高岳の右は、明神岳2,931メートル。

O奥穂高岳の左は、Gジャンダルム3,163メートル、

A間ノ岳2,907メートル。さらに左は西穂高岳に連なる。

目指す涸沢カールは、O奥穂高岳、T吊尾根、M前穂高岳の裏側(北)になる。

ルートは、上高地 ⇒ 明神 ⇒ 徳沢 ⇒ 横尾(1泊) ⇒ 涸沢カール(2泊)。

1時間 1時間 1時間 4時間

参加者10人。遠くは京都、大阪から。群馬の人はリピーター。

リピーターは、ご夫妻も。女性は3人。

ゆったりとした行程になっている。

3日前の2015年5月27日に、美ヶ原から穂高連峰を見た。

標高2,000メートルの思い出の丘から。朝5時過ぎ。

N西穂高岳、M前穂高岳、O奥穂高岳、K涸沢岳、H北穂高岳。K涸沢岳の前山は蝶ヶ岳。

いよいよ、穂高連峰に囲まれた涸沢カールへ行くのか!

穂高連峰には、まだ雪がある。ワクワクする。

穂高連峰と残雪の涸沢カールを見たい!

ケガのないように、当日を迎えよう。

それに、晴れてほしい。

そしてツアーの当日、2015年5月30日。上高地から先は徒歩になり、

明神岳を迂回するように、梓川に沿って、横尾まで北上する。

明神岳2,931メートル。

明神岳の左にM前穂高岳が頭を出し、T吊尾根が連なる。

明神岳の下は梓川、右手前には、小梨が咲いている。

上高地には雪と新緑と花がある。

横尾からは、梓川を渡って西に入り、

それから、南へ回り込んで涸沢カールへ。

上高地 ⇒ 横尾は、梓川に沿った平坦な林の道を3時間。横尾山荘泊り。

翌朝、横尾から、梓川を横切って、本谷橋でアイゼンを着けて、

雪渓を上がり、涸沢カールの山小屋まで4時間。

横尾 ⇒ 涸沢カールまでを写真で追ってみる。

雨が上がった新緑。横尾の朝7時6分。

夜来の雨は上がってきた。

涸沢カールに登るこの日だけは雨の予測だった。が、

前線が南にとどまり、北に上がらななかった。

ありがたい! 涸沢カールを目指して出発。

このあとツアー中、天気に恵まれた。

横尾出発、7時10分。梓川にかかる横尾大橋を渡ると、

屏風岩。2,595メートル。

数分で屏風岩が現れて続く。この写真は、横尾から40分ほど経ったところ。

横尾谷にかかる本谷橋。

横尾から1時間20分。

夏道は、本谷橋を渡って、横尾谷の右岸を登るが、本谷橋は通行禁止。

今回は、ここで、アイゼンを着けて、横尾谷の左岸の雪上を登る。

奥は北穂高岳3,106メートル。

右の登山者は、雪の裂け目をのぞき込んでいる。激流が見える。

雪を踏み外して、横尾谷に落ちないように登る。

そして、→突き当たりを左に上がる。

この辺から、上りになる。

涸沢カールを目指して登っていく。

そして、奥穂高岳が右に見えてきた。

横尾から3時間15分。

左は前穂高岳。その右は吊尾根。

足元には落石がある。注意しながら抜けたい。

振り返ると、涸沢カールを、2人の→登山者が上がってくる。

奥の▽は、左が大天井岳、右が東天井岳。右手前は屏風岩。

奥穂高岳の下に涸沢ヒュッテが見えてきた。

奥は奥穂高岳。左は吊尾根。

涸沢ヒュッテはカール地形の中にあって、

モレーンといわれる堆積した土石の上にある。

涸沢ヒュッテの先には、雪が融けると現れる池の平がある。

横尾から4時間で涸沢ヒュッテへ。

夏道はジグザグだが、雪の上は直線だから、

途中、眺めながら、写真を撮りながらでも早い。

涸沢ヒュッテに2泊して、残雪の涸沢カールを楽しむ。

涸沢カールは、夏は穂高連峰の登山、

秋は紅葉で大にぎわいするところ。最盛期、

山小屋は、1枚の布団に3人が寝ることを覚悟するという。

春は、残雪の涸沢カールと穂高連峰を見ながら、

涸沢ヒュッテのテラスで生ビールを飲む。が、

標高2,310メートルの生ビールは格別だ!

そして、朝焼けや夕焼けを楽しむ。

布団は、1人に1枚、ちゃんとあった。

奥穂高岳には登らない。

装備、経験、技術から冬山は無理。

涸沢岳のザイテングラートの横で発生した滑落死を見ている。

北アルプス 穂高岳・涸沢。

涸沢ヒュッテのリーフレットから。

右下は本谷橋、ここから上がってきた。

涸沢ヒュッテからの眺望は素晴らしい。

前穂高岳、吊尾根、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳がそそり立ち、

涸沢岳の左下には、ザイテングラート、あずき沢と、

奥穂高岳へ登り降りする時の難所が見える。

穂高連峰を見回す。

涸沢ヒュッテと奥穂高岳。

奥穂高岳の左は吊尾根が続き、

奥穂高岳の右は涸沢岳に連なる。

涸沢ヒュッテの標高は2,310メートル。

前穂高岳3,090メートル。

右は吊尾根で奥穂高岳に連なる。

涸沢ヒュッテから登ってきた仲間。標高2,500メートル付近。

前穂高岳の豪快な岩尾根。

右のT吊尾根から左に、前穂高岳のⅠ峰~Ⅵ峰が続く。

Ⅵ峰には、→たぬき岩が見える。

耳があり、鼻がある。そして、ポンポコ腹が出ている。

涸沢岳3,110メートル。

左端の縦に並ぶ岩稜はザイテングラート。右端の三角錐は涸沢槍。

北穂高岳3,106メートル。

朝5時、陽が刺してきた。

北穂高岳の威容もいいもんだ。

たなびく雲が北穂高岳を引き立てる。

東を見ると、大天井岳(左端)、東天井岳(中)、横通岳(右)。夕方7時。

やがて、雲が焼けてきた。東天井岳(左)と横通岳(右)。

涸沢カールの北寄りから、常念岳が見える。

常念岳からの眺望は素晴らしい。槍ヶ岳が目の前に見える。

涸沢カールの上部から、蝶ヶ岳が見える。

手前は屏風岩。

蝶ヶ岳からは、穂高連峰~槍ヶ岳にかけて、北アルプスの眺望が素晴らしい。

これで、涸沢カールから、360度を見回した。

昼に、北穂高岳を眺めていると、沢を降りてくる人がいる。

北穂高岳の下にある⇒涸沢小屋の右を通って、涸沢ヒュッテにきた。

若い男性だった。テラスでカップ・ラーメンを食べ始めた。

食べ終わると、ホッとしているようだ。落ち着いてきて、

登ってきた北穂高岳の写真を撮っている。

話しかけた。

「北穂高岳へ登ったんですか?」

「そうです」

「やりましたね! いい思い出になりますよ」

喜んでいた。

そして、「怖くなかったですか?」

「怖かった! 北穂沢を下りたが、足がすくんだ」

と、本音を話してくれた。

山慣れした屈強な若者が怖かったから、私には無理だ。

2015年5月31日、夕方5時ころのこと。

涸沢ヒュッテから、360度の眺望を楽しんでいた。

「そろそろ陽が傾くころだ、あの雲が焼けてくれないかな!」

と、陽が沈む方向の涸沢岳を眺めていた。

ヘリコプターが、涸沢カールの静寂を破った。

涸沢槍の上を飛ぶ。

涸沢槍の下の三角は獅子岩。

涸沢岳の左の鞍部は白出のコル。

下にある岩稜はザイテングラート。

ザイテングラートは、奥穂高岳への夏のルート。

岩場の急登で、登り切ると、鞍部に出る。

鞍部には、穂高岳山荘があって、夜に灯りがあることでわかる。

ザイテングラートの左はあずき沢で、奥穂高岳への冬のルート。

雪渓を直登して、白出のコルに出る。

急傾斜で、滑落事故が多い難所。

ザイテングラートの左に、長野県警のヘリコプターが向かって来た。

ザイテングラートの飛び出た岩を目指している。

すでに扉を開けて、隊員が下を見ている。

報道によると、標高2,700メートル付近の岩場で、男性が倒れているのを、

別の登山者が発見し、山小屋を通じて松本署に連絡をした。

単独登山中に、数百メートル滑落したとみられる。

男性(59歳)は収容されたが、死亡が確認された。

奥穂高岳から、下山の途中だったんだろう。

この時間、あずき沢を登る人はいなかったから。

涸沢ヒュッテまで、標高差で、あと400メートルだった。

無念だっただろうな!

滑落事故に遭遇したのは初めてだ。

奥穂高岳は、装備、経験、技術、体力、集中力、判断力と、

全てを備えた人だけを受け入れるのだろう。冬は、とりわけ厳しい。

夕闇が訪れた。午後7時。

涸沢岳は、ピンクのグラデーションの中に浮かび上がった。

そして、星が出た。午後7時半。

涸沢カールは、何ごともなかったかのように、1日が暮れていく。

翌日、穂高岳に挑戦する登山者がいる。2015年6月1日、10時。

大きなリュックが、一歩一歩あずき沢を登っていく。

穂高岳は、急斜面、雪崩、落石、天候の急変で身を守っている。

未知への挑戦、人の飽くなき挑戦を見る。

残雪の涸沢カールは、

人を寄せ付けない峻厳な穂高岳と、

征服しようと挑戦する人間が、格闘するところ。