ようやく発売された茶色のオハ35系。

プラ客車編成の根幹を成すべきオハ35を仕上げて「16番用普通列車編成」を原宿店で貸し出せるようにします。

また、急行編成のハザを片付けたくてTOMIXナハフ10も入手しました。

(ナハフ10は少々お待ちください)

ともかくまずはオハ35系です。 2両同時に作業します。

まずは分解し始めます。

オハ35とオハフ33、共通の部分が多いです。 屋根は全く同じです。

屋根板にスエード調スプレーを吹けるようにベンチレーターなどの取付穴をマスキングします。

(マスキングを忘れてスエード調スプレーを吹くとベンチレーターが入らなくなります)

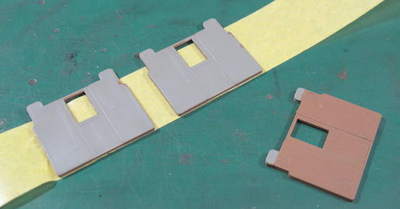

「派手な明るい色」が拙いので塗装するために分解して、小さい軽い部品は吹付けし易いようにマスキングテープで固定します。

仕切板は「見えない上端部」で3連にしてしまいます。 窓にマスキングテープがかかると塗料が「角」に溜まるのでそれを嫌って片側上端で固定するのが私のスタイルです。

屋根は黒のスエード調スプレー

(前回も申しましたが「ダークグレー」はやめた方が良いです。 紫色がかってそのままでは使えません。 黒はそのまま使える仕上がり色になるからです)

椅子は青15号

(私の16番インテリアの指定色は東急ハンズで買う「ノースブルー」でしたが、今回の貸し出し用プラ編成に限ってはGMの青15号にします)

床板と仕切板には東急ハンズの「ウッドブラウン」(写真では妙に明るく見えています)

幌枠部をマスキングした幌は40年代の旧型客車の幌の色「つや消し黒」を吹いています。

ドア窓の隅に塗料が溜まる可能性があるものの、ウッドブラウンにクリーム色が回るのを嫌って塗装済み面をマスキングしてクリーム色を吹くことにします。

妻面側の車体内側は此処に吹く色(東急ハンズ「ライトカーキー」)を見せていくことになります。

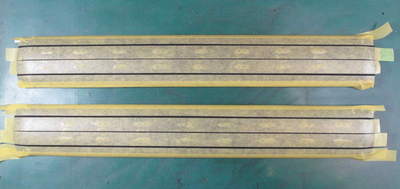

ベンチレーター取付穴で屋根中心を見つけてキャンバス継ぎ目用のマスキングです。

実物は5本の継ぎ目がありますが、今回の編成に関しては3本にすることにします。

継ぎ目が控えめな表現であった場合、5本有ってもうるさくないかもしれないと言う考えが出てきました。

(私はHO1067に於いてはキャンバス継ぎ目を表現していません)

半つや消しのオーバーコートを吹き付けてみました。

“省力=時間節約”と「缶入りオーバーコート」が車体用には使い物にならない事から「廃物利用」を兼ねて初めて吹付けによるキャンバス継ぎ目表現です。

やって見た感じは「良い」です・

缶入りオーバーコートの「ぼてぼて」具合が良い感じです。

かつてのエコーモデル「ルーフィングサンド」と比べると綺麗な仕上がりながらちょっと「薄っぺらい」きらいがある「スエード調スプレーによるキャンバス表現」には一番「調子がよい」かもしれません。

内装はこんな具合の色合いです。

組み立てると床と椅子の対比はこんな感じです。

未塗装面である裏と比べるとこれ程色が暗くなりました。

床などはNゲージの室内装置で見せる成形色かと思いますが、室内灯をより明るく見せる目的も感じられます。

しかし、蛍光灯下で走行中の模型列車は「昼状態」ですよという「お約束」です。

室内灯が点いていることがはっきり判るのは「失格」だと思います。

それに加えて、ヘッドライトは室内灯の明るさより1段2段階位明るくなくては列車模型として如何なモノかと思います。

その観点で言うと、この暗い色合いに塗った場合でもKATO客車はまだ少し明るすぎるかなと思います。

(明るさに対する考察で言えば、Nゲージレベルでは「明る目」の方が良いかなと私も思います。 しかしHO&16番レベルではもう一歩踏み込んだ考察が必要だと思います)

一緒に編成を組むアクラス客車がかなり暗いのでバランスから言っても調整が必要です。

幌は、幌枠を残して黒く塗ります。 渡り板もグレーが残った状態になって居ます。

貫通路には室内色が見えなければいけません。

旧型客車のデッキ使う二種類「フラットフレッシュ」と「デザートイエロー」のうち今回吹付けに使った「ライトカーキー」に合いやすいのは後者なので後者を使って筆塗りします。

(このフラットフレッシュにはデザートイエローが、このデザートイエローにはフラットフレッシュが少し混ぜ込んであります)

こんな具合に「ちらっ」と見える、見えちゃう部分にエナメル塗料を筆塗りするわけです。

外側から見るとこんな具合です。

さて、屋根上機器に移ります。

KATO16番客車にはベンチレーターと屋根端のステップの成形色が違うと言う欠点が有ります。

これを共通の色に塗装するだけで全然具合が良くなります。

ついでに作業するのが必至のTOMIXナハフ10のベンチレーターも一緒に同色に塗ってしまいます。

さて、面白いのはKATOのガラベンには只の1つも予備がありません。

TOMIXのガラベンは必要8個に対して12個も入っています。 (150%!)

KATOの屋根端ステップは必要2個に対して4個、200%も入っているのです。

TOMIXのガラベン、上面側だけ銀色が吹き付けてあります。

余程奥行きが広い所で塗装しているらしく、跳ね返りの銀色が下面には一切見られません。

成型の都合なのか内側用パーツは上下逆にランナーに付いている(多分KATOと同じ)組み立てると下側が銀になります。

残念ながらガラベンの内側は銀色になっていないと言う事です。

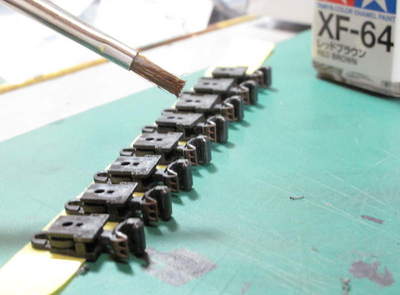

本体はランナーに付いた状態のまま組み立ててこれから塗装です。

ベンチレーターの色はグレーに№39「ダークイエロー」を混ぜることにしました。

№43は入れませんでした。

屋根のマスキングを外しています。 見えているテンダーはカンタムC62のテンダーです。

実はこのオハ35,オハフ33はカンタムC62と一緒に関東合運に持って行こうとして急いで作業していたのです。

(写真は10月8日に撮影されています)

継ぎ目は割合良い感じに出来ました。

黒のスエード調スプレーの場合、このままでも恥ずかしくない事が判りますでしょうか。

僅かにダークイエローを混ぜたグレーに塗り上がったベンチレーターです。

いよいよIMONカプラーへの換装に掛かります。

上がオハ35、下がオハフ33です。 テールライト消灯スイッチ有無だけがその違いです。

KATOカプラーを分解、取り外します。

KATOカプラーを留める「柱」を切り飛ばし、その中央に0.9mmの穴を開け、1.4mmのタップをたてます。

以前のオハフ33(青)と違い、そのタップを信じて直接上から下へIMONカプラーをネジ止めしてしまいました。

以前はネジは下から上に締め、ナットを使って居ましたが今回はぐっとインスタントにしてしまいました。

強度的にはこれで全く心配なさそうです。

合運で三田会レイアウトを快走するIMONカプラー換装プラ客車編成。

(実はこの作業から後は合運の終了後なのです)

合運会場で弄ってみてIMONカプラーの取付強度に全く不安がなかったので今回の茶色い35系はもっとインスタントにして良いと思ったのです。

下回りに汚れ色を吹くためにマスキング開始。

IMONカプラーもマスキングテープで纏めて、筆で色差しして遊びます。

筆をレッドブラウンに浸しティッシュで軽く拭き取って半乾きの筆の腹で「自連肉抜き」の外側部分に錆色表現を入れます。

ブレーキシューと自連ナックルにもレッドブラウンを筆で塗りつけてしまいます。

汚れ色吹付け終わりました。

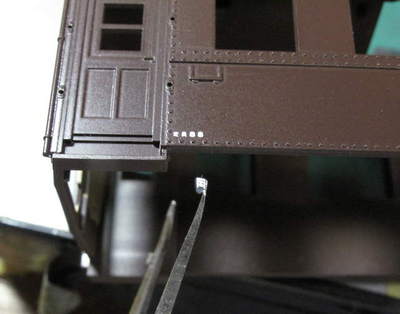

インレタ開始です。 昔のKATOオハ35系のインレタを使います。

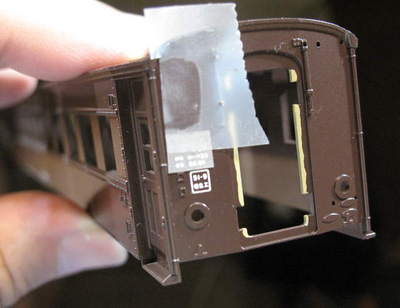

当然この様に切り抜いてテープで貼ってずれないようにして擦ります。

20年前かそれ以上前かなと思いますが、全く問題なく快適に使えます。

普通列車は遅くまでスハ32が在籍して居た「岡オカ」に決めましたが、「岡オカ」のインレタが手元にありません。

アクラスのインレタの岡イトを切って岡だけ使います。

まるでデカールの様に見えますが、透明インレタの上に文字が載っているものをピンセットで運んでいるという“狂気”の作業です。

1つでもしくじるとこの2両を「岡オカ」にすることが出来なくなります。

これは現在のKATOのインレタを使って「換算・積・空」をインレタしようとして上手く行かなかった様子です。

私自身はインレタは百戦錬磨だと思いますが全く転写できません。

車両側の様子です。

切ってやって見ますが

全く駄目です。

KATOオハ35系用のインレタシートはおよそ60枚120両分持っていますが、換算表記は全て使ってしまいました。

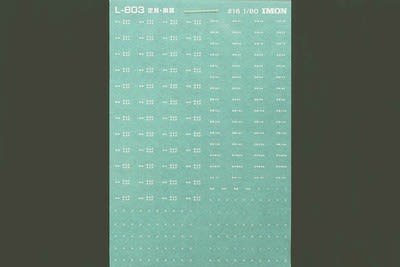

仕方なくこれを使います。 ¥840です。 クロマチックなので物凄く良く付きます。

クロマチックの欠点は強く擦ると文字が壊れる事と面積当りの単価が高額なことです。

インレタが片付いたのでオーバーコートします。 クリア+フラットベース+シンナーです。

エアガンで吹くと簡単に綺麗に吹けてしまいます。

残念ながらこれにて「続く」とさせてください。