三浦朱門さんが死去されたことを私が知ったのは、

昨夜たまたまネットで毎日新聞が配信されたニュースであった・・。

《・・「第三の新人」の一人として社会や家庭を鋭く観察する小説を書き、

文化庁長官を務めるなど文教行政に尽力した作家、三浦朱門(みうら・しゅもん)さんが3日、死去した。91歳。・・》

と読んだりした・・。

私は都心の郊外に住む年金生活の72歳の身であるが、

年金生活の中で、特に塩野七生、阿川弘之、佐野真一、藤原正彦、嵐山光三郎、曽野綾子、三浦朱門、

徳岡孝夫、高峰秀子、松山善三、櫻井よしこ、中西輝政、山崎正和などの各氏の単行本、新書本、文庫本を購読したりしている。

過ぎし古希と称される70歳の入門となる不安な真情がある時、

ぼんやりと本棚の数多くの本を眺めた後、一冊の本を抜き出したりした。

私が本棚からひとつの本を取りだしのは、三浦朱門・著作『妻への詫び状 老いれば頑固に生きるがいい~』(光文社)である。

この本を遅ればせながら、私は初めて読んだのは2012年(平成12年)5月に、

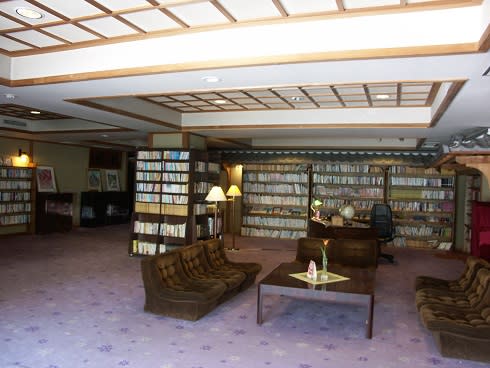

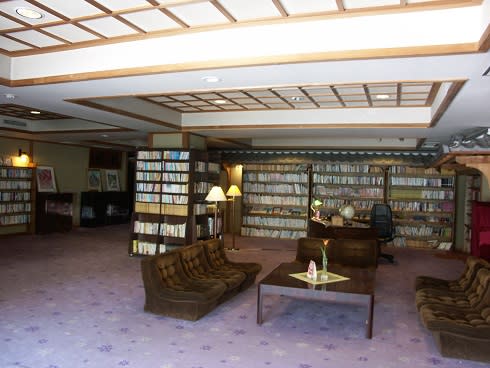

家内と共に越後湯沢温泉に3泊4日で滞在した観光ホテルの中であった。

私は前年の2011年(平成23年)6月、三浦朱門さんのこの当時の最新作のエッセイ『老年のぜいたく』(青萠堂)を

本屋で偶然に見かけ、購読した・・。

私は三浦朱門さんの作品は殆ど読んでいなく、ただ『第三の新人』グループの作家のひとりであることは認識していた。

もとより1953年(昭和28年)から1955年(昭和30年)ま頃にかけて文壇に登場した純文学の新人小説家を、

第一次戦後派作家・第二次戦後派作家に続く世代として、『第三の新人』と評論家・山本健吉が命名された。

そして小島信夫(1915年、生まれ)、島尾敏雄(1917年)、小沼丹(1918年)、近藤啓太郎(1920年)、

安岡章太郎(1920年)、阿川弘之(1920年)、庄野潤三(1921年)、遠藤周作(1923年)、

吉行淳之介(1924年)、三浦朱門(1926年)、曽野綾子(1931年)などの満天の星空のように各氏の作家がいる。

私は東京オリンピックが開催された1964年(昭和39年)の秋に、大学を中退し、

映画・文学青年の真似事を4年ばかりした時、

『第三の新人』の作家としては、特に阿川弘之、庄野潤三、遠藤周作、各氏の作品に圧倒的に魅了させられ、

精読したひとりである。

映画・文学青年の真似事を挫折し、これ以降サラリーマンを35年ばかり勤めている間も、

この3氏などの作品は愛読者として読んだりしてきた。

確か三浦朱門さんの作品に関しては、筑摩書房が日本文学のシリーズとして、

『筑摩現代文学大系』の81巻に於いて、三浦朱門、三浦哲郎、立原正秋の三氏が収録され、

確か1980年(昭和55年)の当時に私は読んだ記憶がある。

そして三浦朱門、曽野綾子、遠藤周作の三氏に寄る『まず微笑』(PHP文庫、1988年)を6年前の頃に読んだりしたが、

この作品集の原題は『愛のあけぼの』(読売新聞社、1976年)と記載されている。

ここ12年ぐらいは、氏のエッセイを月刊総合雑誌の『文藝春秋』、

季刊雑誌『文藝春秋SPECIAL』などで読んだりしている。

このように私は、三浦朱門さんの小説、エッセイは、わずかに読んだ程度である。

『老年のぜいたく』の本書は氏の優(すぐ)れたユーモアを根底に、氏のこれまでの人生の軌跡をくまなく発露され、

そしてこの当時氏の85歳の心情を綴られたエッセイである。

タイトルに掲げられた『老年のぜいたく』は、

《・・ゼイタクというのは、物と人を思うさまに使える、といったことでなく、

日常生活の生き方、つまり一切の行動の行き方、つまり一切の行動が自由であり、

一瞬、一瞬を充足して生きることができる、といったことであろう。

老人にはそんな生活が期待できるであろうか。

できる。・・》

注)本書の11ページ。原文にあえて改行を多くした。

このような命題を掲げて、具体的な言動を余すところなく発露される。

私は圧倒的に魅せられた箇所は、

《・・結婚生活を主とする第二の人生の領域が、第一の人生のそれを圧倒するに及んで、

結婚は第二の人生の中心になる。

その意味で配偶者は生涯の伴侶なのである。

結婚相手の容姿や性愛は、結婚生活の包み紙でしかなく、すぐに棄てられるのだ。

包み紙を問題にして離婚する人は気の毒というより仕方がない。・・》

注)本書の21ページ。原文にあえて改行を多くした。

特にこの中のたった一行、

《 結婚相手の容姿や性愛は、結婚生活の包み紙でしかなく、すぐに棄てられるのだ。》

この当時の私は66歳の身であったが、5分ばかり心の中でどよめき、やがて人生のまぎれない哲学である、

と感じ深めたりした。。

こうしたことを初めとして、数多く紹介したいが、後は本書をお読み願いたい。

そして本書は大人の諸兄諸姉にお読み頂きたく、特に40歳以上の方たちには、たとえ睡眠時間を削ってでも、

これからの確かな人生の教科書のひとつ、と私は確信を深めたりしてきた。

そして三浦朱門さんの『老年のぜいたく』に感銘を受けた私は、観光ホテルの館内にある数多くの本の中から、

氏の著作『妻への詫び状 老いれば頑固に生きるがいい~』(光文社)を遅ればせながら、

私は読んだりした。

本書の初めに、下記の文に瞬時に魅了されて、読み耽(ふけ)ってしまった・・。

《・・私は、平成7年の1月12日で69歳になり、70歳への坂を一日一日、登っています。

70は「古希稀(まれ)なり」というように、世界のの歴史からいっても、十分にじじいです。

70年間の生涯で、何が悔いがあるかというと、女性です。・・》

注)本書の9ページ。原文にあえて改行を多くした。

この本の各章の題目を読んだだけでも、瞬時に魅せられる。

たとえぱ、《 理想の女性と分相応な女、70にしても見果てぬ夢、子供の「汚物」は女房の分身、

女は自分を頑固だと絶対に認めない、夫がもてたのを一緒に喜んでくれる妻は理想の妻、妻の殺し文句 》

など44章に私は圧倒的に教示され、感銘を受けたひとりである。

詳細の内容は著作権もあり、本書を読んで頂きたく、

何よりもは古希を迎える男性に読んで頂きたいなぁ、と私は深く思ったりしたいる。

そして私はこの後の夏に、三浦朱門さんのエッセイの『老年の見識 ~大切なことは、自分らしく生きることから』(海竜社)を、

買い求めて、ときおり正座をして読んだりしてきた。

この後は、2015年さんの一月中旬、やはり三浦朱門さんのエッセイの『なぜ日本人は「世間」を気にするのか』(海竜社)を、

購読して多々教示されてきた。

周知の通り、三浦朱門さんは小説を公表されながら大学教授をされた後、

文化庁長官も歴任し、この後に芸術院の院長を長らくされ、確か数年前にはご高齢で芸術院の院長を辞任された御方である。

そして奥様は作家の曽野綾子(その・あやこ)さんで、おしどり夫婦として長く世間の一部の方たちに知られている。

私はご高名な三浦朱門、曽野綾子さんのご夫妻の書物から、高齢期の思いを数多く教示されたりしてきた。

このように私は、三浦朱門さんが著作された書物から、特に老後の指針を私は多々学び、敬意を重ねてきた。

今回無念ながら訃報に接し、哀悼を重ねたりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪

にほんブログ村

にほんブログ村

昨夜たまたまネットで毎日新聞が配信されたニュースであった・・。

《・・「第三の新人」の一人として社会や家庭を鋭く観察する小説を書き、

文化庁長官を務めるなど文教行政に尽力した作家、三浦朱門(みうら・しゅもん)さんが3日、死去した。91歳。・・》

と読んだりした・・。

私は都心の郊外に住む年金生活の72歳の身であるが、

年金生活の中で、特に塩野七生、阿川弘之、佐野真一、藤原正彦、嵐山光三郎、曽野綾子、三浦朱門、

徳岡孝夫、高峰秀子、松山善三、櫻井よしこ、中西輝政、山崎正和などの各氏の単行本、新書本、文庫本を購読したりしている。

過ぎし古希と称される70歳の入門となる不安な真情がある時、

ぼんやりと本棚の数多くの本を眺めた後、一冊の本を抜き出したりした。

私が本棚からひとつの本を取りだしのは、三浦朱門・著作『妻への詫び状 老いれば頑固に生きるがいい~』(光文社)である。

この本を遅ればせながら、私は初めて読んだのは2012年(平成12年)5月に、

家内と共に越後湯沢温泉に3泊4日で滞在した観光ホテルの中であった。

私は前年の2011年(平成23年)6月、三浦朱門さんのこの当時の最新作のエッセイ『老年のぜいたく』(青萠堂)を

本屋で偶然に見かけ、購読した・・。

私は三浦朱門さんの作品は殆ど読んでいなく、ただ『第三の新人』グループの作家のひとりであることは認識していた。

もとより1953年(昭和28年)から1955年(昭和30年)ま頃にかけて文壇に登場した純文学の新人小説家を、

第一次戦後派作家・第二次戦後派作家に続く世代として、『第三の新人』と評論家・山本健吉が命名された。

そして小島信夫(1915年、生まれ)、島尾敏雄(1917年)、小沼丹(1918年)、近藤啓太郎(1920年)、

安岡章太郎(1920年)、阿川弘之(1920年)、庄野潤三(1921年)、遠藤周作(1923年)、

吉行淳之介(1924年)、三浦朱門(1926年)、曽野綾子(1931年)などの満天の星空のように各氏の作家がいる。

私は東京オリンピックが開催された1964年(昭和39年)の秋に、大学を中退し、

映画・文学青年の真似事を4年ばかりした時、

『第三の新人』の作家としては、特に阿川弘之、庄野潤三、遠藤周作、各氏の作品に圧倒的に魅了させられ、

精読したひとりである。

映画・文学青年の真似事を挫折し、これ以降サラリーマンを35年ばかり勤めている間も、

この3氏などの作品は愛読者として読んだりしてきた。

確か三浦朱門さんの作品に関しては、筑摩書房が日本文学のシリーズとして、

『筑摩現代文学大系』の81巻に於いて、三浦朱門、三浦哲郎、立原正秋の三氏が収録され、

確か1980年(昭和55年)の当時に私は読んだ記憶がある。

そして三浦朱門、曽野綾子、遠藤周作の三氏に寄る『まず微笑』(PHP文庫、1988年)を6年前の頃に読んだりしたが、

この作品集の原題は『愛のあけぼの』(読売新聞社、1976年)と記載されている。

ここ12年ぐらいは、氏のエッセイを月刊総合雑誌の『文藝春秋』、

季刊雑誌『文藝春秋SPECIAL』などで読んだりしている。

このように私は、三浦朱門さんの小説、エッセイは、わずかに読んだ程度である。

『老年のぜいたく』の本書は氏の優(すぐ)れたユーモアを根底に、氏のこれまでの人生の軌跡をくまなく発露され、

そしてこの当時氏の85歳の心情を綴られたエッセイである。

タイトルに掲げられた『老年のぜいたく』は、

《・・ゼイタクというのは、物と人を思うさまに使える、といったことでなく、

日常生活の生き方、つまり一切の行動の行き方、つまり一切の行動が自由であり、

一瞬、一瞬を充足して生きることができる、といったことであろう。

老人にはそんな生活が期待できるであろうか。

できる。・・》

注)本書の11ページ。原文にあえて改行を多くした。

このような命題を掲げて、具体的な言動を余すところなく発露される。

私は圧倒的に魅せられた箇所は、

《・・結婚生活を主とする第二の人生の領域が、第一の人生のそれを圧倒するに及んで、

結婚は第二の人生の中心になる。

その意味で配偶者は生涯の伴侶なのである。

結婚相手の容姿や性愛は、結婚生活の包み紙でしかなく、すぐに棄てられるのだ。

包み紙を問題にして離婚する人は気の毒というより仕方がない。・・》

注)本書の21ページ。原文にあえて改行を多くした。

特にこの中のたった一行、

《 結婚相手の容姿や性愛は、結婚生活の包み紙でしかなく、すぐに棄てられるのだ。》

この当時の私は66歳の身であったが、5分ばかり心の中でどよめき、やがて人生のまぎれない哲学である、

と感じ深めたりした。。

こうしたことを初めとして、数多く紹介したいが、後は本書をお読み願いたい。

そして本書は大人の諸兄諸姉にお読み頂きたく、特に40歳以上の方たちには、たとえ睡眠時間を削ってでも、

これからの確かな人生の教科書のひとつ、と私は確信を深めたりしてきた。

そして三浦朱門さんの『老年のぜいたく』に感銘を受けた私は、観光ホテルの館内にある数多くの本の中から、

氏の著作『妻への詫び状 老いれば頑固に生きるがいい~』(光文社)を遅ればせながら、

私は読んだりした。

本書の初めに、下記の文に瞬時に魅了されて、読み耽(ふけ)ってしまった・・。

《・・私は、平成7年の1月12日で69歳になり、70歳への坂を一日一日、登っています。

70は「古希稀(まれ)なり」というように、世界のの歴史からいっても、十分にじじいです。

70年間の生涯で、何が悔いがあるかというと、女性です。・・》

注)本書の9ページ。原文にあえて改行を多くした。

この本の各章の題目を読んだだけでも、瞬時に魅せられる。

たとえぱ、《 理想の女性と分相応な女、70にしても見果てぬ夢、子供の「汚物」は女房の分身、

女は自分を頑固だと絶対に認めない、夫がもてたのを一緒に喜んでくれる妻は理想の妻、妻の殺し文句 》

など44章に私は圧倒的に教示され、感銘を受けたひとりである。

詳細の内容は著作権もあり、本書を読んで頂きたく、

何よりもは古希を迎える男性に読んで頂きたいなぁ、と私は深く思ったりしたいる。

そして私はこの後の夏に、三浦朱門さんのエッセイの『老年の見識 ~大切なことは、自分らしく生きることから』(海竜社)を、

買い求めて、ときおり正座をして読んだりしてきた。

この後は、2015年さんの一月中旬、やはり三浦朱門さんのエッセイの『なぜ日本人は「世間」を気にするのか』(海竜社)を、

購読して多々教示されてきた。

周知の通り、三浦朱門さんは小説を公表されながら大学教授をされた後、

文化庁長官も歴任し、この後に芸術院の院長を長らくされ、確か数年前にはご高齢で芸術院の院長を辞任された御方である。

そして奥様は作家の曽野綾子(その・あやこ)さんで、おしどり夫婦として長く世間の一部の方たちに知られている。

私はご高名な三浦朱門、曽野綾子さんのご夫妻の書物から、高齢期の思いを数多く教示されたりしてきた。

このように私は、三浦朱門さんが著作された書物から、特に老後の指針を私は多々学び、敬意を重ねてきた。

今回無念ながら訃報に接し、哀悼を重ねたりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、無上の喜びです♪