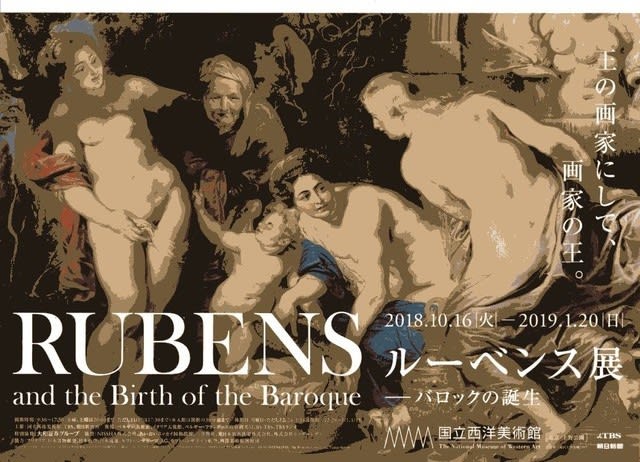

国立西洋美術館で開催中の「ルーベンス展 バロックの誕生」を観た、同時開催中の「ムンク展」(東京都美術館)も「フェルメール展」(上野の森美術館)も大行列で長時間も待つ状態であった、しかし、「ルーベンス展」は直ぐにはいれたし、比較的空いていた、そして観終わったときの感激と満足感は例えようもなかった、「ルーベンス展」観るべしである、絵画が大きいから見上げる姿勢で楽だ、しかし、どの美術館でも思うが絵画の横に貼ってある説明文が小さすぎて見えにくい、是非もっと大きくしてもらいたい、小さいので間近に接近して見ないといけない、絵はでかいのに説明が読みにくいのは目の弱い高齢者が多い現在ぜひとも改善して欲しいものだ、

ビーテル・パウル・ルーベンスは1577~1640のドイツ生まれ、フランドルのバロック期の大画家である、名作「フランダースの犬」で少年ネロが観て満足する絵こそルーベンスの絵であった、そのルーベンスを含め70点が観られるのが今回の展覧会である、

1~2世紀頃のローマ時代に作られた彫刻が展示されていた、例えば「鉢巻をしたアスリート」、「偽セネカ像のヘルメ柱」、「ヘラクレスの頭部」、「かがむアフロデイテとエロス」など大理石をよくぞここまで滑らかに写実的に刻めたものだ、

ルーベンスの絵は大型、迫力満点、チラシにある「エリクトニクスを発見するケクロブスの娘たち」(1615-16年)、「聖アンデレの殉教」(1638-39年)、健康で豊満な女性美は同時展示された彫刻の美とそっくりである、後のロダンやルノワールに影響を与えた、ルーベンスの「自画像」(1623年)は宮廷画家としての自分自身を横顔としてとらえた、大きな帽子が特徴、ルーベンスとはこんな風貌の人物だったと知れる貴重な自画像だ、「法悦のマグダラのマリア」(1625-6年)も傑作、多くの画家がこのテーマで描いている、天使に囲まれ没自我明の状態のマリアの状況、「眠るふたりの子供」(1612-13年)は他のテーマと違ってルーベンスの個人的・家庭的なほほえましい絵だ、他にも竜、大蛇や獅子などの怪物と闘う英雄たち、ヘラクレスとかダビデ、サムソンの絵も多い、たとえばグイド・レーニ作「ヒュドラ殺害後休息するヘラクレス」、ルーベンス作「ヘスペリデスの園で龍と闘うヘラクレス」、「聖ゲオルギウスと龍」、「ヘラクレスとネメアの獅子」、「獅子をひき裂くサムソン」、ピエトロ・コルトーナ作「ゴリアテを殺すダビデ」(1629-30年)など

興味深かったのはドメニコ・フェッテイ作「燃える芝の前のモーゼ」(1615-16年)である、聖書にある有名な場面の絵である、あのイスラエル民族をエジプトから救い出して旅を続けるモーゼの顔が面白い、口をあんぐりと開けて唖然としている様子を描いた、偉大なモーセもかくあったかと驚いた

聖書や神話の世界の想像力に尽きぬ興味を抱かせてくれた

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます