オペラ「トゥーランドット」

ウクライナ国立劇場オペラ 市川市文化会館 10月31日

プッチーニ作曲の有名なオペラである。トリノオリンピックのフィ

ギュア・スケートで金メダルを獲得した荒川静香のテーマ曲が

トゥーランドットの「誰も眠ってはならぬ」であった。

実は、このオペラの内容も知らずにいたので、是非一度全編

を鑑賞したいと思っていた。たまたま市川市文化会館で上演さ

れると知って、急遽チケットを求めたところ運良く、手にすること

ができた。前もってインターネットで「トゥーランドット」を調べて

おいた。

「千夜一夜物語」に起源をおいた作品であり、絶世の美女で

あるトゥーランドット姫が自分に結婚を申し出た青年に三つの

謎を出し、もしも答えられなかったら首を跳ねてしまうという恐

ろしい物語であることを知った。

それで実際に鑑賞に行ったが三幕ものでさすがウクライナ国

立劇場の上演だと感じた。舞台装置は美しく、特に第三幕で次

第に明るく華麗に変化してゆくさまは暗かったそれまでの物語

が明るく変化して行く様を表していて息を飲むほど見事であっ

た。「トゥーランドット」の音楽はドラ、シンバル、カスタネットが

多用された中国的な調べが基調にありつつ、プッチーニのあ

の独特な酔わせるようなメロディがコーラスとアリアを包み込ん

でいた。

この作品はプッチーニの遺作であり”リューの死”で絶筆とな

ったそうである。彼の弟子フランコ・アルファーノが残りの部分

を作曲した。それを知らずに鑑賞していたが、そうすると第三幕

はすべてその弟子の作曲ということになる。終曲のコーラス

は、”誰も寝てはならぬ”が編曲されて歌われ、ハッピーエンド

にふさわしい感動的なフィナーレと思った。

「トゥーランドット」姫を歌うアリアはドラマチックなソプラノで圧

倒的な声量であり、最後まで感動させられた。

カラフ王子にしても同様である。リューは重要な役割を持つ

のだが、アリアの出演頻度が少ないと思った。

トゥーランドット姫は長い間、先代の姫の悲劇を背負ったため

に、求婚者に謎をださねばならず、氷の心を持つ姫という宿命

のもとに生きてきた。だからカラフ王子が、姫が出した謎を全問

解答しても、そのままでは姫は相変わらず氷の心を宿したま

まであり、王子との結婚を拒絶するのは当然であった。それゆ

え、王子が自らの命を担保にして、逆に自分の名前を当てよと

の謎を出し、姫をその謎を解かねばならない立場へ追いやっ

た。

しかし、謎の答えは王子自身の実名というような単純なもの

ではなく、”愛”であると姫が答えたところ、その瞬間、姫は宿

命から解放されたという。姫がそう答えたところにこの物語の

醍醐味があり、実に乙な終幕と感じた。

この物語は、”謎かけ姫の物語”という分類に属するそうであ

る。思い出すのは、我が国の「竹取り物語」のかぐや姫のこと

である。かぐや姫も、自分に求婚する男たちにこの世にありそ

うにもない宝をとってくることを求めた。「トゥーランドット」では

謎が難題に変わっているが、求婚者に対する態度という点で

物語の構造がよく似ている。

だが、トゥーランドットでは地上の幸いで終わっているが、か

ぐや姫では姫を宿命から救う男の存在はついになかった。

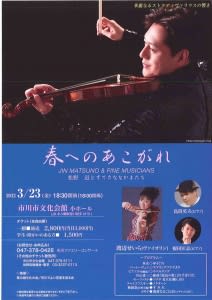

かあちゃんに誘われて、「春へのあこがれ」というコンサート(市川市文化会館)

かあちゃんに誘われて、「春へのあこがれ」というコンサート(市川市文化会館)