最近のこと、80歳代半ばの男性友人と話したときに、友人曰く「80歳を超えると眼が弱くなった、テレビの字幕を読み切れない、映像がすぐ変わってしまい追い付けない」と、これを聞いて自分もそうだと実感した、私は古稀を過ぎた訳でまだ80歳には届かない、にもかかわらずテレビの字幕を追いかけられない、つい数か月前も股関節が痛くなって整形外科で診てもらった、軽度の関節周囲炎という診断であり、リハビリを計画され今実施中である、ロコモにはなりたくない、毎日6千歩くらいは歩くようにしているのだがそれでは足りないということ、腰回りや脚の筋肉を強化する必要があるということだ、更にテレビの字幕を追いかけられないということは、すなわち動態視力が落ちているということだろう、車の運転にも関わる、信号や標識や他の交通状況を的確に把握できていないということだ、これはよっぽど注意しないといけない、車運転を止めるときが近づいていると見た方がいい、あとどの位運転できるのかなとよく考えないといけない

京都市で京都大学名物のタテカン(立て看板)に規制を加えて撤去することになったそうだ、理由は景観保護だ、1960年代の大学紛争以後に学生たちはタテカンを壁に立て、あるものは政治的な、あるものは部活への勧誘、あるものはイベントのポスターなど多種多様である、京都市は京都の優れた景観保護の推進上、屋外広告物規制の立場から撤去の必要を大学側に伝えた、要するに京都市や大学側にタテカンは薄汚れた醜い汚点と捉えられた、一方で撤去に反対する学生たちはタテカンは文化であるという立場をとる、また京大出の弁護士たちがいわゆる憲法によって保障される表現の自由を脅かす惧れありとみて反対する、(朝日新聞5/23朝刊)

最近噂の映画「モリのいる場所」を観た、そこでモリの屋敷周りにタテカンがあった、モリを有名な画家として守ろうという内容だったと思う、ところが都内のことであるから不動産屋がマンションを建てるのでタテカン撤去を申し込んできた、やはり景観が問題であったようだ、

電車の車体にスプレーで落書きする事件が最近もあった、タテカンには告示する者の名前などが書かれるのが通常だ、一方、落書きには誰がやったか分からず且つ他人の持ち物に無断でやる、極めて悪質だ、だがタテカンは自分が用意した看板に書くし書き手名も記載する、フェアな表現方法ではなかろうか、自治会などの掲示板にも各種告示が貼られる、それも期限付きだ、期限付きはタテカンにも必要であろう、

タテカンはアナログ的表現であり伝達方法だ、そして特定地域に限定的だ、レコードが近年見直されているが、タテカンもそのアナログさ、人間的な感じで保護されても好いと思う、

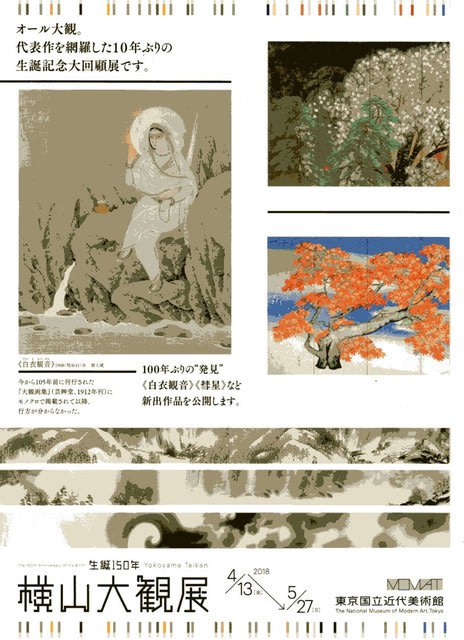

今年の1月から2月に「横山大観展(山種美術館)」を観たばかりであったが、大観の生誕150年記念の特別展として東京国立近代美術館でも開催中である、その目玉は水墨画「生々流転 1923年」40mの長絵巻、これには下絵も展示されている、水の一生というべきか、雨が木の葉に溜まり細い川を成し、やがて大河となり霧となり龍を呼び空に返る、また雲を成し雨となる・・・・、横山大観の人生観が絵となったもの、「夜桜 1929年」と「紅葉 1931年」も並んで展示された、桜の花弁に惹かれた、一個一個の花弁が実際の花より幾分大きく描かれている、しかしこれで桜の木だということがはっきり分かる気がする、小さいものは大きく、大きいものは小さく描くことが重要だ、「白衣観音 1908年」は100年ぶりの発見だそうだ、岩に腰かけた観音が足を組んでいるポーズは一般的な観音像ではなく、丸顔で目鼻立ちくっきりの美人画のようである、大観の理想の女性画であろうか、

安倍政権にしろ、日大アメフト部にしろ、上に立つ者の言動は官僚、議員あるいは学生の部員にしろ、どのように受け取られても、その結果に責任がある、言葉は一旦発せられたら独り歩きする、本人の意図の範囲を超えたような思いもかけない受け取られ方をされる場合もある、それが好い場合でも、悪い場合でも発したものに責任は帰ってくると捉えるべきである、

普通の市民は勿論、いわんや人の上に立つものに言い訳無用である、前にも書いたがそれが忖度を招いたものでも、明確に指示したものでもその区別はない、上に立つ責任あるものにはそのくらいの覚悟が必要なのである

最近よく思うのであるが、毎日の寒暖差が激しい、一日ごとに変わる、夏と早春が一日ごとに変わり番で現れる、そして風が強い、かつて10年ぐらい前はこんなに風が強かったろうか、春は風が強いとは感じていたが、近年は年がら年中風が強い気がする、かつてより2~3m風速が大きくなっていても風が強いと感ずるのだ、気象予報の番組で注意しているのだが、風の強い注意報は突風や竜巻など余程のことがないと言われていない、なぜ近年は風が平均的に強いのだろうか、あながちビルの谷間を通行するときのビル風とは限られない、世界には特に風が年がら年中強く吹く地域・場所があるらしい、いわば風の通り道になっているところ、日本列島が風の通り道に入ってしまったのではなかろうか、偏西風が常時日本を通過している、天気図を見ても決して気圧の等高線が混んでいるとは限らないのだ、日ごとの寒暖差の大きさや偏西風が列島の上空を上がったり下がったりして蛇行しているためではないか、素人判断だがラニーニャとかエルニーニョとか黒潮の流れ方だとかが偏西風の流れを操っているのだろうか、平均的風の強さが大きくなったのは異常気象の現れ方の一つか

「東西美人画の名作 ≪序の舞≫への系譜」展(東京芸大大学美術館 3/31-5/6)を観た、

印象の強かった作品は、第1章「美人画の源流」では江戸時代の鈴木春信、勝川春章、そしてやはり喜多川歌麿である、たとえば「高名美人六家撰」など、第2章「東の美人」ではたとえば菱田春草の「水鏡」(明治30年)、鏑木清方の「一葉」(昭和15年)や「たけくらべの美登利」(昭和15年)がある、そして第3章「西の美人」では菊地契月の「友禅の少女」(昭和8年)、伊藤小坡の「歯久ろめ」(昭和13年),梶原緋沙子「老妓」(大正11年)がある、

第4章「美人画の頂点」では上村松園を頂上ととらえる、「母子」(昭和9年)、「序の舞」(昭和11年)、そのスケッチや下絵が展示され極めて興味深い、スケッチも下絵もそのまま独立した作品の趣がある、同じく昭和12年の「草紙洗小町」とその下絵も同じことがいえる、文句なしの美人画、

松園が愛用した筆などの画材道具も展示されていてあのような傑作を生みだした画材に親しみを感じて観入った

今回には展示がなかったが伊東深水の「銀河祭り」(昭和21年)も素晴らしい、絵葉書のみ購入した

政治家の失言、暴言、放言、嘘言、・・・・、特に安倍政権の大臣、議員や官僚にやたらと目立つ、ここで問題だと思ったのは野党やメディアから問題視され追及されると大概すぐた易く発言撤回をする、場合によっては謝罪の言もある、そして多くの場合に地位が上の者が、例えば官房長官や首相が放言者等に対して、してしまった行為の重大性を真摯に捉え重々反省し職務を遂行することで責任を果たして欲しい、この一点張りで済まそうとすることだ、滅多なことでは辞職や更迭をさせない、

こうやって現政権は何度も難局を切り抜けてきた、大半の国民はこのような政治家のやり方に不満を持っている、それが支持率に反映される、さて、ここで言いたいのは支持率のことではなく、政治家の方言、暴言、失言、虚言が見かけだけの責任を取ることを伴わない発言撤回や謝罪表明でその場を済んでしまうことである、いったい、一旦世の中に投じられた失言、暴言、放言、嘘言、の事実は最早消えることはなく拡散され、多くの人に多面的に解釈されることとなる、失言、暴言、放言、嘘言、の事実は独り歩きを始めるのである、こう考えると失言、暴言、放言、嘘言、をした政治家たちは形式的に発言撤回や謝罪表明をすることを何とも思っていないとも思える、まず言いたいことを言ってしまうことが彼らにとって大事なことなのであると、こうして一旦世の中に拡散された発言は多くの人に色んな形で影響を与える、失言、暴言、放言、嘘言、は表現の自由に含まれるかもしれない、しかし世の批判を浴びるような発言は区別され、それなりに批評されねばならない、その時代の常識や知恵の標準に照らして判断されるべきだ

最近のフェイク・ニュースというのも同じ効果を狙っている、真実を見抜く眼力を養わなくてはならない、また拡散された失言、暴言、放言、嘘言、等を削除か無害化してゆくことは並大抵のことではない、失言、暴言、放言、嘘言、をしたものはそれ相当のペナルティを課されることが必要だ

国立西洋美術館で開催中の「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」(2/24-5/27)を観に行った、ディエゴ・ヴェラスケス(1599-1660)の作品7点と他61点の展示、プラド美術館はスペイン王室、特にフェリペ4世の美術コレクションが主体で1819年の開設という、

ベラスケスの展覧作品は、「ファン・マルチネス・モンタニェースの肖像」1635年、「メニッポス」1638年、「マルス」1638年、「狩猟服姿のフェリペ4世」1632-1634年、「バリェ-カスの少年」1635年、「王太子バルタサール・カルロスの騎馬像」1635年、「東方三博士の礼拝」1619年である、

以上の展覧作品全体に言えるのは写実の正確さと独特のアングルである、更に「マルス」の肉体描写の精緻さはすごい、「バリェ-カスの少年」の知恵遅れのような少年に光を当てた題材選びの不思議さ、そして余りにも有名な「王太子バルタサール・カルロスの騎馬像」の細部までこだわりながら太子と騎馬の生き生きとした実在感など感嘆させられる、

クロード・ロランの「聖サラビアの埋葬のある風景」1639年は明るい空と暗い建物を背景とした埋葬風景、絵画として特別なテーマであり死を扱っている、フランシスコ・デ・スルバラン「磔刑のキリストと画家」1650年は画家自身を絵の中に描きこみ十字架のキリストを見上げる、死の向こうに何かを見ようとしている気がする、ベーテル・パウル・ルーベンス「聖アンナのいる聖家族」1630年はさすがのルーベンスと思わせる、幸福感に満ちた素晴らしい絵、バルトロメ・エステバン・ムリーリョ「小鳥のいる聖家族」1650年は小鳥は目立たず犬の方が目立つ、どっちにしても小さい生き物と暮らす家族の幸福感が伝わってくる、ティツィアーノ・ヴェチェリオ「音楽にくつろぐヴィーナス」1550年は後のルノワールに通ずるような豊満なる若き女性の肉体美、遠方には森と空の風景で室内にはオルガンを弾く男子の演奏家が後ろを振り返ってビーナスに見とれる、誘惑的な意味深長な絵である、

ファン・バン・デル・アメン「矮人の肖像」1626年はベラスケス「バリェ-カスの少年」の横に展示されている、類似のテーマであり背の低い人を描いた、人間観察において普段はモデルとして扱わない障害を負った人々に焦点を当てた、それは晒しものではなく日陰で地味に生活している人に光を当て目を反らすなということであろう、

デニス・ファン・アルスロート「鸚鵡の祝祭:職業組合の行列」1630-50年は大作、行列の中に並ぶ人々がじつに細かく描かれている、珍しい絵画、

宗教画としてファン・バウテスタ・マイーノ「精霊降臨」1615-20年、ジュゼッペ・デ・リベーラ「聖ペテロの解放」1639年、マッシモ・スタンツィオーネ「洗礼者聖ヨハネの斬首」1635年などは生々しく聖者の信仰の法悦や受難の姿を描いている

まさにスペイン絵画の光が闇の中に浮き上がって見える作品群である、見応え十分だ