正月堂は、伊賀の島ヶ原にある古刹で、奈良東大寺の二月堂で行われる修二会に先立って行われる修正会で有名なところです。

毎年2月11日と12日に権修されている。

XXXXXXXXX寺の案内板より。XXXXXXXXXX

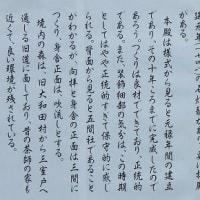

観菩提寺は俗に正月堂と称し(山号普門山)奈良東大寺の実忠和尚により開創されたという由緒ある寺院。 奈良東大寺二月堂のお水取り(修二会=しゅにえ)に先駆けて行われることで知られ、ここ正月堂の修正会こそ、発祥の地ともいわれている。

いつもは訪れる人も少ない、山里の正月堂も、この日ばかりは 付近の道路に車が溢れ、境内には露店も立ち並んで、人垣がそこここに出来て大賑わいであった。

この日は本堂も開け放たれ誰でもが本堂内に歩を進められる状態になっている。

この正月堂の本尊は十一面観音で、秘仏となっており33年に一度開扉され、次回の開扉は、確か平成25年ときいた。

本堂内は黒光りする扉の厨子と脇侍の四天王が見えるだけの簡素なつくりで、神秘的な威厳に満ちている。

現在この十一面観音共々,本堂、楼門が国の重要文化財に指定されている。

最初に正月堂の石段を駆け上ってきたのは 、「こどもせきのと」と染め抜かれたハッピを着た子供たちの 練りこみ行列。 &

この大餅会式(練り込み)の事を節句之頭(せきのと)と呼んで 、 掛け声は「エトオッー」「エトオッー」と勇ましくきこえてくる。

大餅会式は,講社の当番・頭屋の家を中心に、もちつきの道具調べ、餅米を清める水を受けるお水取り、もちつきを経て、11日午後、行列を仕立てて正月堂に餅を奉納する練りこみなどの行事が行われる。

これらは、その年の五穀豊穣と除厄を祈るためのもので、奈良・東大寺二月堂のお水取りと同様、奈良時代の古密教の行法で営まれる伝統儀式。

お水取りに約一カ月先駆けて行われ、春の女神に見立てた本尊・十一面観音を呼び覚まし豊作などを祈る。

正月堂の前で練りこむ「せきのと」。

「エトオッー」「エトオッー」掛け声に見物人は、もっと大きな声を出してなどとはやしたてる。

すでに、お酒も入ってるのか、みんな陽気で勇ましいが、足取りはおぼつかない。

石段の前で見物人に大餅を投げたりしている。

今年の頭屋(とうや)がそれぞれの講の幟を振りながら行列の先頭に立つ・・・・既に男たちは十分に酒に酔っており、行列は乱れがちである。

成花(なりはな)が、参道の両側に陣取る見物人の顔をかすめるように振り回される。成花とは、長さ一間半ほどの若桜の枝に掌大の餅花をつけたものだ。

続いて節句盛(せっくもり)が進む。節句盛とは「鬼頭(おにがしら)」である。それは、そば殻を棕櫚でくるみ鬼面を作ったもので、角は人参、両眼は蜜柑、口と眉は栗の実、鼻は大根、耳は餅か大根で作られている。

五枝の松(ごえのまつ)、いばり栗、豊年俵が続き、最後に5人の若衆に担がれた大餅(だいひょう)が入場する。大餅は穀霊、祖霊が宿る大鏡餅で、5枚と定められている。1枚は六升から一斗、直径約一尺、厚さ四寸で、それぞれ白布にくるんで背負って運んでいる。

楼門前の石段を「エトオッー」の掛け声でかけあがる。

かつて島ヶ原村には9つの講があったといわれるが、現在は中矢方(なかやほう)、大道方(だいどうほう)、西浦堂(にしうらどう)、元頭村(えとうむら)、南成方(なんせいほう)の5つの講を残しているという。

しかし、この日、見たのは四組の「せきのと」であった。

そして今では、子供たちが練りこむ「こどもせきのと」が加わっている。

石段を、駆け上がる。

楼門まえを練りこむ・・・・・。

楼門をくぐって本堂へ向かう「せきのと」・・・。

本尊の十一面観世音は堅く閉ざされた堅固な木扉によって守られている。本堂に練り込むと勢い込んだ若衆は、大餅を「エトオッー」と叫ぶやご本尊に向かって投げつける。

床をドンドン踏み鳴らし、のぼりのさおで床をならす。

これも本尊の十一面観音を目覚めさせるためのものだろう・・・。

各講の幟や成花、節句盛、大餅などは供物として納められ、「一に俵踏まえて、二ににっこり笑ふて、三にゃ酒つくって、四ツ世の中よいように、五ツいつものごとくに、六ツ無病息災に、七ツ何事ないように、八ツ屋敷広めて、九ツこぐらをたて並べ、十でとんと収めた」と数え歌を歌い手打ちをする。

お供え物を飾りつける。

床を踏み鳴らし幟のさおで音を出し、「エトオッー」「エトオッー」の掛け声を掛け合う子供「せきのと」。

飾りつけられたこども「せきのと」の供え物。

節句盛と呼ばれる「鬼頭(おにがしら)」。

供物の中では一番目を引くユーモラスな鬼。

12日には、真言密教の儀式、「だったん」の行法が行われたが、僕は行けなかった。

それは来年のお楽しみにとっておこう。

撮影2006.2.11